端午の節句 食べ物に込められた意味と由来を知る

端午の節句に込められた祈りや意味とは

男の子の健やかな成長と健康を願う

端午の節句は「五節句」の一つで、江戸時代に男子の成長を祝う行事として武家社会で定着しました。兜や鯉のぼりを飾る習慣も、子どもを守る象徴や出世の願いを意味します。鯉のぼりは「滝を登る鯉が龍になる(登竜門)」という中国の故事に基づいており、困難を乗り越え出世する男の子に育ってほしいという願いが込められています。

家系・家族の繁栄を祈る

柏餅に使われる「柏の葉」は、新しい芽が出るまで古い葉が落ちないことから、家系が絶えないことを象徴します。そのため、子孫繁栄や家の継承を願う意味があるとされています。柏餅は特に関東地方で広まり、武家文化の影響で家を守る精神と結びつき、現在の節句行事食として残っています。

災厄や邪気を払う(厄除け)

端午の節句は、元は中国の「薬草で邪気を払う風習」に由来し、日本でも「菖蒲湯」や「ちまき」などが厄除けとして定着しました。ちまきは元来、葉で包んだもち米を食べることで邪気を防ぐ護符的な意味がありました。また、菖蒲の葉の強い香りが悪霊を退けるとされ、菖蒲湯に入る風習も残っています。

なぜ端午の節句では特別な食べ物を食べるのか

節句は季節の変わり目であり、邪気を払うための行事だった

古代中国の暦思想に基づき、「節」と「節句」は季節の境目を意味し、その時期には体調を崩しやすい、邪気が入りやすいと考えられていた。このため、五節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)はいずれも「災厄除け」の行事とされ、薬草や香り高い植物(菖蒲・よもぎなど)が使用された。

邪気払いの象徴として「食べ物」が供え物・祈願の手段になった

供物としての食べ物は神道・仏教ともに重要な文化的要素であり、人々の願いを込めて食べる=祈りの実践手段として定着した。端午では「ちまき」が魔除け、「柏餅」が繁栄の象徴とされるように、意味を持たせた食べ物が節句行事の一部として選ばれた。

江戸時代に「五節句」として制度化され、食文化と結びついた

江戸幕府が「五節句」を公式な年中行事として制定したことにより、武家・町民層に至るまで各節句に応じた料理や菓子を食べる習慣が定着した。この時代に「ちまき」「柏餅」などが一般家庭にも浸透し、節句行事と食文化が密接に結びつくようになった。今ではその文化が現代にも継承されている。

引用元:

農林水産省 「行事食について」

農林水産省 「和食に関する資料」

All About 「柏餅と粽(ちまき)の由来や意味・東西の違い、なぜ端午の節句に食べるの?」

端午の節句 食べ物として定着した「ちまき」の理由

ちまきに込められた由来と中国の伝承

ちまきは中国の詩人・屈原(くつげん)の供養から生まれた

戦国時代の楚の国の忠臣・屈原が自決した際、民衆がその霊を慰めるために、もち米を葉で包んで川に流したという伝承がある。この故事にちなんで、5月5日にちまきを供える風習が中国で広まり、「端午節」の定番行事となった。

ちまきには邪気を払う厄除けの意味が込められている

当時、川に流した供物が悪霊に食べられないよう、もち米に五色の糸を巻き、薬草の葉で包んで護符のように使ったとされる。このような厄除けの象徴性から、ちまきは無病息災や健康を祈る食べ物として扱われてきた。

この伝承が日本に伝わり、端午の節句の行事食として定着した

中国から伝来したちまき文化は、奈良〜平安時代に日本へ伝わり、端午の節句とともに武家社会や庶民の間に広がった。特に関西では甘ちまきや笹巻などとして定着し、地域ごとのアレンジを経て現代でも食されている。

地域によって異なるちまきの種類と特徴

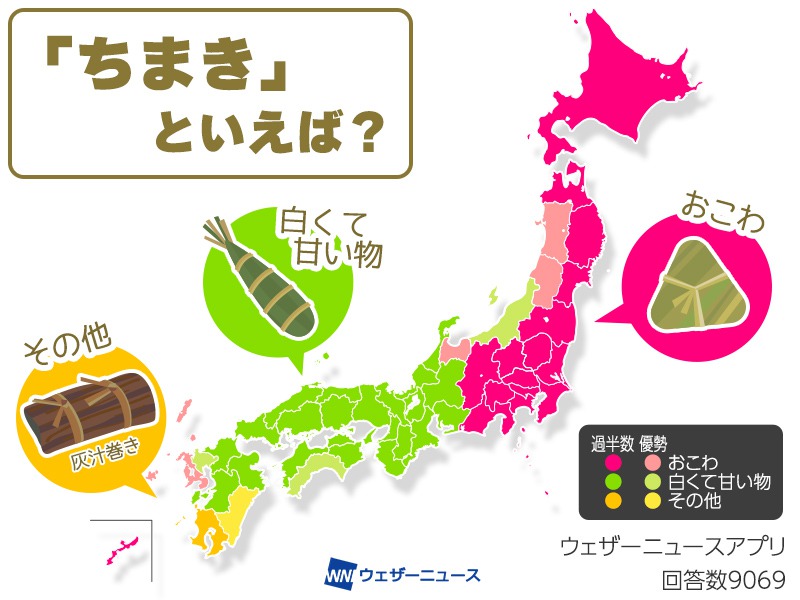

引用:ウェザーニュース 端午の節句の行事食「ちまき」、中身は東西で違う!?

北海道ではちまき文化が薄く、柏餅が主流

北海道では歴史的に和菓子文化や中国文化との交流が薄く、端午の節句の食べ物としては柏餅が主流。和菓子店やスーパーでも柏餅の取り扱いが圧倒的に多く、ちまきの認知度・定着度は比較的低い。ただし近年は全国展開する和菓子チェーンの影響で、都市部では和菓子型ちまきも見られる。

東北・北陸・中部では「笹巻き」と呼ばれる独自のちまきが定着

新潟・山形・秋田などでは、「笹巻き」と呼ばれるちまきが主流で、もち米を笹で巻いて灰汁(あく)で煮る手法が特徴。煮た後に黒蜜や砂糖醤油で食べるのが一般的で、保存性が高く郷土料理的な位置づけ。文化庁の「100年フード」にも認定されている例があります(例:山形県鶴岡市)。

関東では柏餅が中心だが、甘いちまきも一部普及

江戸文化の影響で柏餅が主流となり、粽の文化的存在は感は弱い。しかし、最近は全国展開する和菓子ブランドやスーパーの影響で、甘ちまきも都市部を中心に認知されつつある。

関西では和菓子風の甘いちまきが端午の定番

関西では、上新粉やもち粉で作った団子状の生地を笹で巻き、きな粉や黒蜜で食べる甘いちまきが一般的。このちまきは中国由来の供物的意味を残しつつ、日本独自の和菓子文化として発展。

九州・沖縄では具材入りの中華風ちまきが一般的

中国南部との交流の影響を受け、豚肉や椎茸などを入れた中華風ちまきが家庭や中華料理店で定着。特に長崎や沖縄など、中国文化との関係が深い地域では、もち米を炒めてから蒸す「糯米(もち米)ちまき」が見られます。おかず系としての側面が強いのが特徴です。

引用元:

農林水産省 にっぽん伝統食図鑑「笹巻き・ちまき」

農林水産省 うちの郷土料理「笹巻き」

文化庁 100年フードデータベース「笹巻」

山形大学 令和3年度 つるおか伝統菓子伝承事業 「笹巻」についての調査・研究業務報告書

端午の節句 食べ物として親しまれる「柏餅」の魅力

柏餅が端午の節句に選ばれた背景とは

柏の葉が「家系が絶えない」縁起物とされたため

柏の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないという特徴があることから、「子孫繁栄」「家が絶えない」象徴とされた。この自然現象が日本の価値観と重なり、端午の節句=「男子の成長を祝う行事」において非常に縁起が良いものとされた。

江戸時代の武家社会で「家督継承」を象徴する菓子とされたため

江戸時代、武家では「家を継ぐこと」が最重要視されており、その精神性を表す象徴として柏餅が端午の節句にふさわしい菓子とされた。特に関東では武家文化が強く、柏餅の定着が早かったとされる。男の子の誕生・成長を祝う意味と強く結びついた。

関東で広まり、全国に普及した和菓子文化の一環であったため

江戸を中心とした都市文化の発展とともに、柏餅は菓子職人の技術により広まり、庶民の間にも浸透していった。特に都市部では流通網と菓子屋の存在により、手軽に入手できる縁起物として定着し、現代の全国的な行事食となった。

東日本を中心に広がった柏餅文化

柏の木は関東を中心に自生しており、葉の入手が容易だった

柏の木(コナラ属の植物)は本州以北の太平洋側に広く自生しており、関東では特に多く見られた。このため、地元で手に入りやすい柏の葉を使って餅を包む文化が自然に形成された。

江戸文化の発展により柏餅が和菓子として商業的に広まった

江戸時代、和菓子文化は都市部を中心に発達し、柏餅は職人の手によって行事食として定着した。特に江戸では、端午の節句に柏餅を売る菓子店が多く登場し、庶民の間でも広く浸透した。

関西では柏の木が少なく、ちまき文化が主流だったため対照的な地域性が生まれた

関西では柏の木が自生しにくく、代わりに笹の葉などを使ったちまきが伝統食として定着していた。このため、関東=柏餅、関西=ちまきという地域差が明確になり、現在でもその傾向が見られる。

関連記事はこちらから

【柏餅の葉っぱって食べるの?食べないの?】知っておきたい正しい知識と活用法

引用元:

農林水産省 にっぽん伝統食図鑑「かしわもち」

農林水産省 うちの郷土料理「かしわ餅」

端午の節句 食べ物の地域ごとの違いを楽しむ

北海道:「べこ餅」が中心、ちまき文化は希薄

北海道では「べこ餅」が端午の節句の代表な和菓子として定着しており、ちまきを食べる文化はほとんど見られない。スーパーや和菓子店では、白黒の二色の餅で、木の葉形や丸形に成型された「べこ餅」が多く販売されている。

東北・北陸:「笹巻き」が主流で、地域ごとに異なる特色

東北・北陸では「笹巻き」が広く分布しており、調理法・名称・味付けに地域差がある。例えば、山形の「灰汁巻き」、新潟・福井の「おこわ風ちまき」など多数のバリエーションが存在。使用する笹の種類や包み方、味付け(黒蜜・砂糖醤油など)に各地域の特徴が表れている。

関東:「柏餅」が主流で、都市部を通じて全国に波及

関東では柏餅が主流であり、都市圏を中心に商品流通によって全国へと普及した。江戸時代からの柏餅文化が東京を起点に発展し、現在では全国のスーパーや和菓子店で広く販売されている。都市部の消費スタイルと物流網が、地域間の文化伝播を後押しした。

関西:「甘ちまき」が主流で、柏餅とは異なる文化

関西では甘い和菓子型のちまきが主流で、関東の柏餅とは異なる行事食文化が根付いている。京都・大阪の和菓子店では端午の節句に甘ちまきが贈答品として販売され、笹に巻かれた細長い形と、上新粉製の甘い味付けが特徴。

九州南部:「灰汁巻き(あくまき)」が定着

九州南部では灰汁巻きが一般的な行事食として定着し、日常的にも食べられている。鹿児島や宮崎のスーパー、道の駅で広く販売され、贈答用・家庭用として流通している。灰汁で煮たもち米を竹の皮で包む保存食で、甘くして食べるのが一般的。

沖縄:中華系文化の影響による独自のちまき文化

沖縄では中国文化の影響を受けた、独自の中華風ちまき文化が残っている。豚の内臓やもち米を用いた具入りちまきがあり、他の地域とは異なる特徴を持つ。供え物や家庭行事に根付いた中華圏との食文化の融合が見られる。

引用元:

農林水産省 うちの郷土料理「べこ餅 北海道」

農林水産省 うちの郷土料理「笹巻き 山形県」

農林水産省 うちの郷土料理「柏餅 山口県」

農林水産省 うちの郷土料理「あくまき 鹿児島県」

まとめ

この記事では、端午の節句に食べられる「ちまき」や「柏餅」に込められた意味や由来をはじめ、地域的な広がりや文化的背景をご紹介しました。こうした知識を得ることで、日々の生活の中で行事食の背景を理解し、家庭での実践や地域文化の再発見に役立てることができるでしょう。伝統的な食べ物をきっかけに、家族や子どもと会話を交わしたり、食卓に取り入れたりすることで、端午の節句がもっと身近で特別な時間になるはずです。

2025年4月21日更新