桜餅の葉っぱは食べるべき?

桜餅の葉っぱは食べても大丈夫?(健康リスクと注意点)

桜餅の葉は基本的に食べても問題ない

桜餅の葉は食品として塩漬け加工されており、そのまま食べることができます。塩漬けすることで、防腐・殺菌効果が高まり、食品としての安全性が確保されているため、通常の食事量であれば健康に悪影響を及ぼすことはありません。ただし、葉を食べるかどうかは地域差や個人の好みによるところが大きいです。関東では葉を剥がして食べる習慣が一般的ですが、関西では葉ごと食べることが多く、どちらの食べ方も正解といえます。

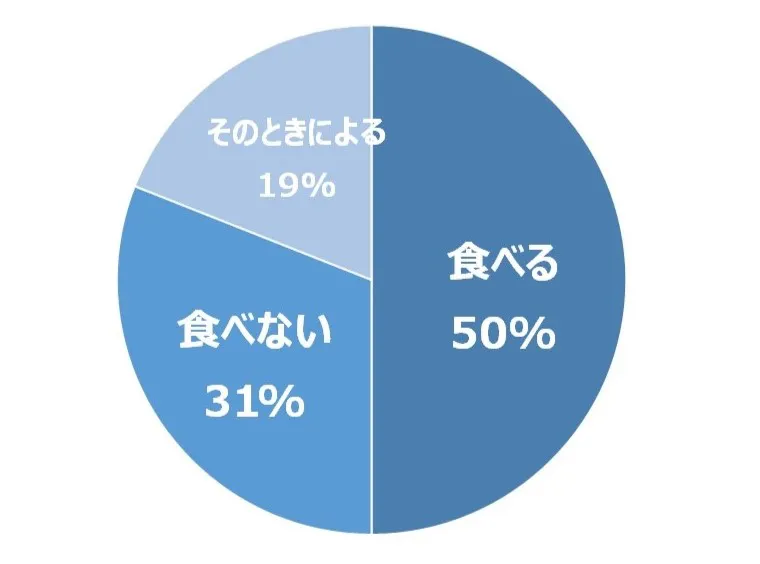

桜餅の葉を食べるかどうかは人それぞれですが、調査によると、食べる派が約50%と最も多く、食べない派が約31%、その時々で変わると答えた人が約19%でした。 また、別の調査では、10代を除く全ての年代で「食べる派」が多数を占め、特に年齢が上がるほど桜餅の葉を好んで食べる人が多い傾向が見られました。これらのデータから、桜餅の葉を食べるかどうかは個人の嗜好や年齢によって異なることがわかります。

引用:全国和菓子協会の見解は?「桜餅の皮」食べる派食べない派それぞれの意見

クマリンの影響により、大量摂取は避けるべき

桜の葉にはクマリンというポリフェノールの一種が含まれています。クマリンは、桜餅の葉独特の香りを生み出す成分ですが、大量に摂取すると肝機能に影響を与える可能性が指摘されています。しかし、日常的な食事で桜餅1~2個を食べる程度では、健康に害を及ぼす心配はありません。クマリンの影響が問題になるのは、極端な大量摂取の場合に限られるため、通常の食べ方であれば安心して楽しむことができます。

アレルギーや消化不良を起こす場合があるため注意が必要

桜の葉には、口腔アレルギー症候群(OAS)を引き起こす可能性があります。桜の花粉にアレルギーがある人は、葉を食べた際に口の中がイガイガする、かゆみが出るなどの症状が現れることがあります。また、桜餅の葉には繊維質が多く含まれており、消化に時間がかかるため、胃腸が弱い人は食べ過ぎに注意が必要です。特に食後に胃もたれを感じる場合は、無理に葉を食べずに剥がして食べるのが安全です。

妊娠中や幼児は慎重に摂取するべき

妊娠中の方や幼児は、桜餅の葉を食べる際に注意が必要です。クマリンは、動物実験で大量摂取すると肝臓に負担をかける可能性が示唆されています。そのため、妊娠中の方は、念のため過剰な摂取を避けるのが望ましいとされています。また、幼児は消化機能が未発達なため、葉の繊維が胃に負担をかける可能性があります。さらに、硬い葉が喉に詰まるリスクもあるため、小さな子どもに食べさせる際は必ず葉を剥がしてから与えるようにしましょう。

桜餅の葉っぱを食べる地域と食べない地域の違い

東日本では葉を剥がして食べる人が多い

東日本の桜餅は「長命寺桜餅」と呼ばれ、クレープ状の薄い生地にあんこを包み、桜の葉を巻いています。生地が柔らかく、葉の食感が強調されるため、剥がして食べる人が多いのが特徴です。また、東日本では桜の葉は香りづけの役割として考えられ、「食べるものではない」という認識が広まっています。そのため、葉を残して食べることが一般的ですが、最近では葉ごと食べる人も増えており、食文化も変化しつつあります。

西日本では葉ごと食べる人が多い

西日本の桜餅は「道明寺桜餅」と呼ばれ、もち米を粒状にした道明寺粉であんこを包み、桜の葉で包んだものです。もち米の弾力が強く、葉ごと食べることで甘さと塩気のバランスが良くなるため、葉を一緒に食べる人が多いのが特徴です。また、西日本では葉を食べる文化が昔から定着しており、「桜餅の葉も食べるのが当たり前」と考える人が多い傾向にあります。そのため、西日本では葉を剥がさずに食べることが一般的です。

地域だけでなく、個人の好みによる違いも大きい

東日本・西日本で食べ方の違いはありますが、近年は全国で両方の桜餅が流通しており、地域に関係なく「葉を食べる派・食べない派」が存在します。同じ地域でも家庭の習慣や個人の好みで食べ方が異なり、「東日本だから食べない」「西日本だから食べる」と決まっているわけではありません。また、観光地や和菓子店の影響で東日本でも葉ごと食べる人が増えるなど、地域の枠を超えた食文化の変化も見られます。

桜餅の葉っぱの剥がし方

葉の風味を残すために、食べる直前に剥がすのがベスト

桜餅の葉は、餅に香りを移す役割があります。そのため、食べる直前に剥がすことで、桜の葉の風味がより豊かに感じられます。 逆に、長時間剥がしておくと香りが飛んでしまうため、風味が弱くなってしまうことがあります。葉を剥がす前に、手で軽く葉を押しつけると、さらに香りを移しやすくなるため、おすすめの方法です。

葉の塩分が強い場合は、軽く水洗いするとよい

桜餅の葉は塩漬けされているため、葉によっては塩分が強く感じられることがあります。特に塩気が気になる場合は、食べる前に軽く水で洗うと、塩分が抑えられて食べやすくなります。ただし、長時間水に浸すと葉の香りが抜けてしまうため、流水でサッと流す程度にするのがポイントです。

餅に葉がくっついている場合は、ゆっくり剥がすと崩れにくい

桜餅の葉は、餅にしっかり密着していることが多く、無理に剥がすと餅が破れたり、形が崩れたりすることがあります。端からゆっくりとめくるように剥がすことで、餅をきれいな形のまま楽しむことができます。もし餅が柔らかすぎて剥がしにくい場合は、少し冷蔵庫で冷やすと剥がしやすくなることもあります。

葉の香りを最大限楽しみたい場合は、軽く押しつけて風味を移すのもおすすめ

桜餅の葉には独特の香り成分(クマリン)が含まれているため、葉を餅に押しつけることで、風味をより楽しむことができます。特に、関東風(長命寺桜餅)は葉が餅に密着しているため、軽く押しつけることで香りがさらに移りやすくなります。 香りを最大限に楽しみたい場合は、この方法を試してみるのもおすすめです。

桜餅の葉っぱの種類と特徴

桜餅の葉っぱの名前と由来

桜餅の葉には「オオシマザクラ」の葉が使われている

桜餅を包んでいる葉は、一般的なソメイヨシノなどの葉ではなく、オオシマザクラの葉を塩漬けしたものです。オオシマザクラは、伊豆諸島や房総半島に多く自生する品種で、他の桜と比べて葉が大きく厚みがあります。葉のサイズが大きいため、桜餅を包みやすく、形を美しく保つのに適しているという特徴があります。また、オオシマザクラの葉は繊維が細かくて柔らかく、塩漬けにした際にしなやかさを保てるため、桜餅の葉として最適です。ソメイヨシノなど他の品種の葉は小さくて硬く、加工にも向かないため、伝統的にオオシマザクラの葉が使われてきました。

江戸時代に「長命寺桜餅」とともに誕生し、広まった

桜餅の葉の塩漬けが広まった背景には、江戸時代の「長命寺桜餅」の誕生があります。1717年(享保2年)、東京・隅田川沿いにある「長命寺」の門前で、桜の葉を活用した桜餅が誕生しました。当時、長命寺の周辺には桜の木が多く植えられており、春になると大量の桜の葉が落ちました。そこで、これらの葉を有効活用するために塩漬けにし、餅を包んで販売したのが始まりです。この「長命寺桜餅」は評判を呼び、塩漬けされた桜の葉で包むスタイルが次第に全国に広まっていきました。特に関西では、「道明寺桜餅」という形で定着し、関東の長命寺桜餅とは異なるもち米を使った桜餅でも、オオシマザクラの葉の塩漬けが用いられるようになりました。

オオシマザクラの葉が選ばれる理由は「大きさ・柔らかさ」にある

オオシマザクラの葉が桜餅に適している理由のひとつは、その大きさと柔らかさにあります。葉が大きいため、桜餅を包みやすく、見た目も美しく仕上げることができます。また、葉の繊維が細かくしなやかで、塩漬けすることでさらに柔らかくなるため、葉ごと食べる習慣がある地域でも食べやすいという利点があります。特に関東風の長命寺桜餅は、薄い皮で餡を包んだ形状のため、葉の柔らかさが桜餅全体の食感にも影響を与えます。一方、関西風の道明寺桜餅はもち米の粒感があり、葉の食感とのバランスが異なりますが、いずれもオオシマザクラの葉が用いられる点は共通しています。このように、桜餅においてオオシマザクラの葉は、単に包むだけでなく、食べやすさの面でも重要な役割を果たしています。

桜餅の葉っぱの香りの秘密

桜餅の葉の香りの主成分は「クマリン」

桜餅の葉の香りは、「クマリン」 という成分によって生まれます。クマリンは、桜の葉だけでなく、シナモンやトンカ豆などにも含まれており、甘く爽やかな香りが特徴です。オオシマザクラの葉には、このクマリンが含まれており、桜餅の風味を引き立てています。また、クマリンの香りは単なる「桜の香り」ではなく、桜餅ならではの特有の香りを生み出しています。この香りが餅や餡と組み合わさることで、桜餅ならではの風味が完成するのです。

クマリンは塩漬けによって香りが強くなる

桜の葉にはもともとクマリンが微量に含まれていますが、塩漬けをすることで香りがさらに強まるという特徴があります。これは、塩漬けの過程で葉の細胞が分解され、クマリンの前駆物質が変化することで、香り成分がより引き出されるためです。また、塩漬けの期間が長いほど、香りが強くなる傾向があります。桜餅を包んだ葉の香りが餅や餡に移ることで、食べる際には葉を剥がしてもその風味をしっかりと楽しむことができます。

関東風と関西風で香りの感じ方が異なる

桜餅には関東風の「長命寺桜餅」と関西風の「道明寺桜餅」がありますが、それぞれの形状や食べ方の違いによって、香りの感じ方も異なります。

関東風の長命寺桜餅は、薄い皮で餡を包んでおり、葉と餅が密着しているため、香りが餅にしっかり移りやすいのが特徴です。そのため、葉を剥がして食べることが多い関東では、餅に移った香りを楽しむことが重要視されます。

一方、関西風の道明寺桜餅は、もち米の粒感があるため、葉との接触面が少なく、香りがやや控えめになる傾向があります。ただし、関西では葉ごと食べる習慣もあり、口に入れた際に葉の香りがふわっと広がる楽しみ方もあります。

このように、桜餅の香りは、葉の成分だけでなく、食べ方や餅の形状によっても感じ方が変わるという点が面白いポイントです。

桜餅の葉っぱの作り方と活用法

桜餅の葉にはオオシマザクラが適している

桜餅に使う葉は、オオシマザクラの葉が最適とされています。オオシマザクラの葉は大きく、柔らかく、香りが強いため、桜餅にぴったりです。ソメイヨシノなど他の桜の葉は小さく硬いため、桜餅の葉としては適していません。葉を塩漬けにする際は、新鮮な葉を使用することが重要です。収穫後はすぐに洗い、水気をしっかり拭き取ってから塩漬けの工程に入ります。

塩漬けのポイントは重ね塩と漬け込み

桜餅の葉を美味しく塩漬けにするには、塩を均等に振りながら重ねることが重要です。基本的な手順は次の通りです。

- 桜の葉をきれいに洗い、水気を完全に拭き取る。

- 葉を数枚重ねて広げ、まんべんなく塩を振る。

- 塩を振った葉を重ねながらタッパーやガラス瓶に詰める。

- 葉の上に重しを乗せ、1週間ほど漬け込む。途中で葉全体に塩が行き渡るように調整する。

重しを使うことで、葉の余分な水分が抜け、塩が均一に行き渡るため、香りがしっかりと引き立ちます。重しには石やペットボトルなどを利用することもできます。塩の分量は、葉の重量に対して10~15%が目安です。

塩漬けした葉の保存は冷蔵・冷凍が可能

完成した塩漬けの桜の葉は、冷蔵保存で約1年ほど持ちます。長期間保存したい場合は、冷凍保存が最適です。

- 冷蔵保存: 密閉容器に入れて乾燥や酸化を防ぐ。

- 冷凍保存: 葉を1枚ずつラップで包むか、クッキングシートを挟んでジッパーバッグに入れると取り出しやすい。

冷蔵・冷凍保存のどちらでも香りはしっかり残るため、自家製の塩漬け葉を長く楽しむことが可能です。

桜餅の葉っぱの活用法

和菓子や料理の香り付けに使う

桜餅の葉には、クマリンという芳香成分が含まれており、和菓子や料理に桜の風味を加えることができます。たとえば、桜あんパンや桜ロールケーキにトッピングすると、見た目も華やかになり、春らしい香りを楽しめます。また、炊き込みご飯に加えると、炊き上がる際に桜の葉の香りがご飯に移り、風味豊かに仕上がります。

お茶やドリンクに加えて楽しむ

桜の葉は、お湯を注ぐことで香りが引き立つため、お茶やドリンクにも活用できます。塩抜きした桜の葉を熱湯に入れれば、ほんのり桜の香る桜葉ティーを楽しめます。また、お酒に桜の葉を漬け込むと、焼酎や日本酒、ジンなどに桜の風味が加わり、春らしいアレンジドリンクになります。

料理の下ごしらえや蒸し料理の香り付けに

桜の葉は、蒸し料理の香り付けにも最適です。魚や鶏肉を桜の葉で包んで蒸すと、素材に桜の香りがほんのり移り、特別な一品になります。さらに、桜の葉を味噌漬けやぬか漬けに加えると、風味が増し、深みのある味わいになります。

消臭・防虫対策として活用する

桜の葉に含まれるクマリンには、消臭効果や防虫効果が期待できます。乾燥させた桜の葉を布袋に入れて、冷蔵庫や靴箱に置くと、自然な消臭剤として活躍します。また、桜の葉の香りは虫が嫌う成分を含むため、衣類と一緒に保存すると、防虫対策にもなると言われています。

他の和菓子との比較

柏餅の葉と桜餅の葉の違い

柏餅の葉は柏の葉、桜餅の葉はオオシマザクラの葉が使われる

柏餅には「柏の葉」、桜餅には「オオシマザクラの葉」が使われます。柏の葉は硬く、防腐効果が期待されるため、主に餅を保護する目的で使用されます。一方、桜餅の葉は柔らかく、塩漬けされて独特の香りを持ち、餅に風味を移す役割を果たします。また、桜餅の葉にはポリフェノールの一種であるクマリンが含まれていますが、1枚あたりの重量は約0.1gと軽いため、摂取する栄養量はごく微量であり、栄養価としてはほぼ無視できるレベルです。

柏の葉は防腐効果があり桜の葉は香りづけが目的

柏の葉は硬く、香りがほとんどないため、防腐効果を目的として使用されます。一方、桜餅の葉は、塩漬けによって「クマリン」という芳香成分が生成され、桜餅の独特な香りを生み出します。また、塩漬けによるナトリウム量は100gあたり約7.32gとされますが、桜餅1枚分ではごく微量であり、健康への影響はほぼありません。桜餅の葉は香りを移す役割が中心で、栄養価を目的としたものではないため、食べるか剥がすかは好みによります。

柏の葉は剥がして食べるが桜の葉は食べても食べなくても良い

柏餅の葉は硬く苦味があるため、剥がして食べるのが一般的です。一方、桜餅の葉は塩漬けされ、柔らかく仕上げられているため、葉ごと食べる人と剥がして食べる人がいます。桜餅の葉には微量の栄養素が含まれますが、摂取量が非常に少ないため、健康への影響はほぼありません。また、クマリンには抗酸化作用がある一方で、極端な大量摂取すると肝機能への影響が指摘されていますが、通常の食べ方であれば問題ございません。

桜餅の葉っぱと他の和菓子の葉の違い

桜餅の葉は「香り付け」が目的で食べることもできる

桜餅の葉には 「クマリン」 という香り成分が含まれており、塩漬けにすることでその香りがより引き立ちます。桜餅を葉で包むことで、香りが餅や餡に移り、独特の風味を生み出すのが特徴です。関東風(長命寺桜餅)の場合、薄い皮の餅が葉と密着しているため、剥がして食べても香りをしっかり楽しめます。一方、関西風(道明寺桜餅)では、もち米の粒感と葉の食感を一緒に楽しむことができ、口に入れた瞬間にふわっと広がる香りが魅力です。桜餅の葉は、単なる包装の役割だけでなく、風味を作り出す重要な要素であるため、葉の香りがなければ桜餅としての個性が失われてしまいます。

柏餅の葉は「保存と保護」が目的で基本的には食べない

柏餅に使われる柏の葉は、餅を守り、保存性を高めるために使用されています。柏の葉は繊維がしっかりしており、硬くて厚いため、食べることを前提としていません。柏の葉には、抗菌作用があり、餅が傷みにくくなる効果もあるため、端午の節句の縁起物として定着しました。また、「柏の木は新芽が出るまで葉が落ちない」ことから、子孫繁栄の象徴とされるという文化的な意味合いもあります。ただし、柏の葉には香りがほとんどなく、餅に風味を加えることはありません。そのため、桜餅の葉のように「香りを楽しむ」という目的とは異なる使われ方をしています。

ちまきの葉(笹の葉)は「防腐と保存」が目的で食べない

ちまきに使われる笹の葉は、主に 「防腐と保存」 を目的としています。笹の葉には 強い抗菌作用 があり、餅を長期間保存しやすくする効果があります。特に、西日本では端午の節句にちまきを食べる習慣があり、柏餅とは地域によって異なる伝統がある のも特徴です。笹の葉は硬く、食べることを想定していないため、ちまきを食べる際は葉を剥がして食べます。また、笹の葉には独特の香りがありますが、桜餅の葉のように餅に香りを移す目的ではなく、主に保存性や見た目の美しさを保つために使用される という違いがあります。

桜餅の葉の香りは和菓子の風味を大きく左右する

柏餅やちまきに使われる葉は、餅を保護するためのものですが、桜餅の葉は香りを和菓子に移すという点で、他の和菓子とは大きく異なります。桜餅の葉に含まれるクマリンは、塩漬けの過程で香りが強くなり、餅や餡に独特の風味を与えます。葉を剥がして食べる場合でも、餅に移った香りがしっかりと楽しめるため、桜餅らしさを決定づける重要な要素 になっています。もし桜餅の葉の香りがなければ、ただの「甘い餅」となり、和菓子としての個性が薄れてしまうでしょう。そのため、桜餅の葉は、香りを通じて春の季節感を演出するという役割も果たしています。

まとめ

桜餅の葉には、香り付け・風味の向上・保存性の向上などの重要な役割があります。オオシマザクラの葉を塩漬けすることで、独特の香りが生まれ、桜餅ならではの風味を引き立てます。食べるか剥がすかは個人の好みによりますが、葉の香りが餅や餡に移ることで、桜餅の魅力がより深まります。また、塩漬けした葉は長期間保存が可能で、お茶や炊き込みご飯、蒸し料理などにも活用できます。桜餅の葉の文化や特性を知ることで、和菓子の奥深さを感じながら、よりおいしく楽しむことができるでしょう。次に桜餅を食べる際は、葉の香りや風味に注目し、季節の味わいを存分に楽しんでみてください。

サザエ食品では春の和菓子を販売しております!

◇春よ来い さくら餅こしあん

本体価格:160円(税込 172円)

販売期間:2月5日~3月3日

◇春を告げる うぐいす餅こしあん

本体価格:160円(税込 172円)

販売期間:2月5日~3月3日

◇十勝おはぎ 桜あん

本体価格:220円(税込 237円)

販売期間:2月16日~3月下旬

※取扱商品の種類は店舗によって異なります。店舗でのお買い求めをご検討の際には、お近くの店舗に直接お問い合わせください。

引用サイト

3.伯方塩業株式会社

4.全国和菓子協会