和菓子の種類一覧

和菓子の分類方法

和菓子は、水分量を基準に「生菓子」「半生菓子」「干菓子」の3種類に分類される

文化庁や全国和菓子協会の定義によると、水分量30%以上の生菓子は大福や練り切りなどの柔らかいもの、10~30%の半生菓子はどら焼きやカステラ、10%以下の干菓子は煎餅や落雁など保存性が高いものに分類されます。この分類は、和菓子の基本的な枠組みであり、茶道や贈答品としての用途にも影響を与えています。

和菓子は、用途や素材・製法別に分類されることが一般的になっている

例えば、「贈答用」「コンビニ和菓子」「高級和菓子」といった用途別、また「米粉系」「ゼリー系」「発酵和菓子」など素材・製法別の分類が広がっています。さらに、バターどら焼きやチョコ羊羹などの和洋融合(フュージョン和菓子)も人気を集めています。このように、現代の和菓子はライフスタイルや健康志向の変化に対応しながら進化を続けています。

生菓子とは?

生菓子は、水分量30%以上の和菓子を指す

生菓子は、水分量30%以上の和菓子で、一般的に柔らかく、なめらかな口当たりが特徴です。文化庁や全国和菓子協会の定義によると、水分量が多いため、食感がしっとりとしており、口の中で溶けるような食感を楽しむことができます。水分が豊富なため、新鮮さを保つことが重要です。

代表的な生菓子には、大福、練り切り、饅頭などがある

生菓子の代表例として、大福、練り切り、饅頭などが挙げられます。これらは一般的に、餅やあんこを使った和菓子で、見た目にも美しいものが多いです。特に練り切りは、季節の花や風景を細工で表現することが多く、その美しさと繊細なデザインが魅力です。

生菓子は鮮度が重要で、保存期間が短い

生菓子は、水分が多いため、時間が経つと風味が落ちやすく、傷みやすい特徴があります。通常は、当日または翌日までに食べるのが理想とされ、賞味期限が短いのが特徴です。新鮮さが大切なため、購入後はすぐに楽しむことが推奨されています。

季節の素材を使用し、四季を表現するものが多い

生菓子には、春の桜餅、夏の水羊羹、秋の栗きんとん、冬の雪餅など、季節感を活かした和菓子が多いです。和菓子職人は、季節の素材を巧みに使い、四季折々の風情を表現しています。その美しい見た目や繊細な味わいも、季節の移ろいを感じさせてくれます。

半生菓子とは?

半生菓子は、水分量10~30%の和菓子を指す

半生菓子は、水分量が10~30%で、適度な水分を持ちながらも保存が効く和菓子です。文化庁や全国和菓子協会の分類でも、生菓子と干菓子の中間として扱われています。生菓子ほど柔らかくなく、干菓子ほど乾燥していないため、日常のおやつとしてはもちろん、贈答用にも適しています。

代表的な半生菓子には、羊羹、最中、どら焼きなどがある

半生菓子には、羊羹、最中、どら焼き、蒸しカステラなどがあります。羊羹は、練り羊羹や水羊羹があり、なめらかな口当たりと上品な甘さが特徴です。最中は、パリッとした皮とあんこの組み合わせが魅力で、食感のコントラストが楽しめます。どら焼きは、ふんわりした生地であんこを包んだ和菓子で、幅広い世代に親しまれています。保存性が高く、手土産や贈答品にも人気があります。

半生菓子は比較的日持ちがするが、開封後は早めに食べるのが理想

半生菓子は、生菓子より日持ちしますが、開封後は早めに食べるのが望ましいです。羊羹や最中は未開封であれば数日から数週間保存できますが、開封後は空気に触れて劣化しやすくなります。最中は湿気を吸うと皮がしんなりするため、開封後はできるだけ早く食べるのが理想です。羊羹は表面が乾燥すると風味が落ちるため、密閉容器に入れて保存すると良いでしょう。どら焼きなどの半生菓子も、時間が経つと生地が乾燥するため、開封後は早めに食べることをおすすめします。

季節の素材を取り入れた半生菓子も多い

半生菓子には、季節の素材を活かしたものが多くあります。春には桜風味の羊羹や苺どら焼き、夏には水羊羹やレモン風味の最中、秋には栗羊羹やさつまいもを使った和菓子、冬には黒糖どら焼きや柚子風味の半生菓子などが人気です。これらの和菓子は、四季折々の味覚を楽しめるだけでなく、季節の贈り物としても喜ばれます。

干菓子とは?

干菓子は、水分量10%以下の和菓子を指し、保存性が高い

干菓子は、文化庁や全国和菓子協会の定義によると、水分量10%以下の和菓子とされています。水分をほとんど含まないため、乾燥しており、長期間保存が可能です。また、常温での管理がしやすく、日持ちすることから、贈答品や保存食としても重宝されています。特に湿気を避けることで風味が保たれるため、適切な保存環境を整えることで長期間楽しむことができます。

代表的な干菓子には、煎餅、落雁、金平糖などがある

干菓子には、煎餅、落雁、金平糖などがあり、どれも水分が少なく、長期保存が可能な点が共通しています。落雁は、米粉や砂糖を固めた和菓子で、茶道や神社仏閣の供え物としても使われる格式の高い菓子です。煎餅は香ばしく焼き上げられたものが多く、地域ごとに異なる種類が存在します。金平糖は砂糖を結晶化させた菓子で、可愛らしい形状と長い歴史が特徴的です。

食感はサクサク・カリカリしたものが多く、口溶けの良いものも含まれる

干菓子は、水分が少ないため、一般的にサクサク・カリカリとした食感が特徴ですが、中には口の中で優しく溶けるものもあります。たとえば、煎餅や金平糖はしっかりとした歯ごたえがあり、噛むほどに素材の風味が楽しめます。一方、落雁や有平糖は、口の中でスッと溶ける繊細な食感が魅力です。種類によって異なる食感を楽しめることも、干菓子の魅力の一つといえます。

茶道で用いられることが多く、和菓子の中でも格式が高い種類とされる

干菓子は、茶道において重要な役割を果たしており、格式のある茶会でも提供されます。生菓子とともに供されることが多く、特に落雁や金平糖は抹茶との相性が良いため、茶席では定番の菓子とされています。干菓子は生菓子よりも軽く、抹茶の苦味を引き立てる役割を持つため、お茶の席で長年愛され続けています。茶道を通じて、日本の伝統文化と深く結びついている和菓子の一つです。

季節ごとの和菓子と人気ランキング

春夏秋冬の和菓子

春の和菓子は、桜餅、草餅、花見団子などがある

春は桜の開花や新緑の季節であり、和菓子もその風情を取り入れている。特に桜の葉の塩漬けやヨモギを使ったものが多い。

- 桜餅:関東風(クレープ生地)と関西風(道明寺粉)の2種類がある。

- 草餅:ヨモギを練り込んだ餅で、爽やかな香りと食感が特徴。

- 花見団子:ピンク・白・緑の三色団子で、花見の風物詩。

夏の和菓子は、水ようかん、葛切り、みつ豆などがある

夏の暑さを和らげるため、水分が多く喉ごしの良い和菓子が主流。寒天や葛を使った和菓子が多い。

- 水ようかん:通常の羊羹よりも水分が多く、冷やして食べるのが定番。

- 葛切り:透明感があり、つるっとした喉ごしが特徴。黒蜜をかけて食べる。

- みつ豆:寒天・あんこ・果物を組み合わせたさっぱり系の和菓子。

秋の和菓子は、栗きんとん、月見団子、芋ようかんなどがある

秋は収穫の季節であり、栗・サツマイモ・カボチャを使った和菓子が増える。

- 栗きんとん:栗を裏ごしして砂糖を加えたもので、秋の味覚の代表格。

- 月見団子:中秋の名月を祝う際に食べる、丸い団子。

- 芋ようかん:サツマイモの自然な甘さを生かした素朴な和菓子。

冬の和菓子は、大福、ぜんざい、きんつばなどがある

寒い季節には、体を温める和菓子や、エネルギー補給のための甘い和菓子が好まれる。

- 大福:もちもちの食感が冬にぴったりで、バリエーションも豊富。

- ぜんざい:温かい小豆汁に餅を入れた、日本の冬の定番スイーツ。

- きんつば:甘みがしっかりした餡を薄皮で包んだ焼き菓子。

季節ごとの人気和菓子ランキング

春の人気和菓子ランキングトップは「いちご大福」

いちご大福は、いちごが最も美味しい冬から春にかけて需要が高まる和菓子です。もちもちの生地に、甘酸っぱいいちごとあんこが絶妙に調和し、特に若い世代に人気があります。フルーツのジューシーさと和菓子の上品な甘さを同時に味わえる点が魅力です。

トップ3はこちら↓

1位:いちご大福:甘酸っぱい苺とあんこのバランスが絶妙。

2位:桜餅:桜の葉の香りと塩気が特徴の春の定番。

3位:花見団子:三色団子が春の行楽シーズンに大人気。

夏の人気和菓子ランキングトップは「水ようかん」

水羊羹は、通常の羊羹よりも水分量が多く、口当たりが軽いのが特徴です。寒天を使用することで、すっきりとした甘さに仕上がります。冷蔵庫で冷やすと、よりひんやりとした喉ごしが楽しめる夏の和菓子です。

トップ3はこちら↓

1位:水ようかん:通常の羊羹よりも水分が多く、冷やして食べるのが定番。

2位:みつ豆:さっぱりした寒天とフルーツの甘みが楽しめる。

3位:葛切り:透明感のある見た目と黒蜜の相性が抜群。

秋の人気和菓子ランキングトップは「栗きんとん」

栗きんとんは、秋の味覚である栗の風味を生かした和菓子です。蒸した栗を裏ごしし、砂糖を加えて形を整えたシンプルな作りが特徴。栗本来の甘さとほくほくした食感が楽しめる上品な味わいで、贈答品としても人気があります。

トップ3はこちら↓

1位:栗きんとん:栗本来の風味を楽しめる秋の代表菓子。

2位:どら焼き:栗や芋あん入りなど、秋限定のアレンジが豊富。

3位:月見団子:中秋の名月を祝う行事菓子として親しまれる。

冬の人気和菓子ランキングトップは「大福」

もちもちとした食感と、あんこの優しい甘さが冬にぴったりの和菓子です。シンプルなこしあん・粒あん入りのものから、フルーツ大福、黒豆大福などのバリエーションも豊富で、地域ごとに特色があります。

トップ3はこちら↓

1位:大福:こしあん・粒あん・白あん・フルーツ入りなど種類が豊富。

2位:ぜんざい:温かい小豆汁に餅を入れた、冬ならではの和菓子。

3位:きんつば:しっかりとした甘みのある餡が特徴の焼き菓子。

人気の和菓子と地域・海外の違い

全国の人気和菓子ランキング

1位:どら焼き

どら焼きは、全国的に知名度が高く、コンビニや和菓子店で手軽に購入できる人気の和菓子です。ふんわりとした生地とあんこの絶妙な組み合わせが魅力で、子どもから大人まで幅広い世代に愛されています。

2位:大福

大福は、もちもちの食感とさまざまな種類の餡が楽しめる和菓子です。いちご大福や塩大福など、地域ごとに異なるバリエーションがあり、飽きのこない味わいが人気の理由です。定番から変わり種まで幅広く楽しまれています。

3位:羊羹

羊羹は、長期保存が可能なため、贈答用やお土産として人気の高い和菓子です。水羊羹や栗羊羹などの種類が豊富で、甘さ控えめのものから濃厚なものまで、多様な味わいが楽しめるのが特徴です。

4位:最中

最中は、香ばしい皮とたっぷり詰まったあんこの相性が抜群な和菓子です。全国各地でご当地最中が作られており、抹茶餡や栗入りなどのバリエーションも豊富です。個包装が多く、お土産としても人気があります。

5位:かりんとう

かりんとうは、黒糖の深い甘さと独特のカリカリ食感が特徴の和菓子です。長い歴史を持ち、全国的に親しまれています。家庭用から贈答用まで幅広く支持され、シンプルながらクセになる味わいが魅力です。

地域ごとの和菓子の特徴

北海道・東北の和菓子 – 小豆や乳製品を活かした濃厚な味わい

北海道は日本有数の小豆の生産地であり、乳製品との組み合わせが特徴です。東北地方では寒冷地でも保存しやすい甘い和菓子が発展しました。

- 六花亭のマルセイバターサンド(北海道):バタークリームとレーズンを挟んだ洋風和菓子。

- 南部せんべい(青森・岩手):ゴマやピーナッツを練り込んだ素朴な味のせんべい。

- ずんだ餅(宮城):枝豆をすりつぶしたずんだあんを餅に絡めた、爽やかな甘さの和菓子。

関東の和菓子 – 江戸文化の影響を受けた粋で洗練された味わい

江戸時代の武士文化や庶民の間で発展したため、比較的甘さ控えめでシンプルな味わいが多くあります。

- 雷おこし(東京):浅草の名物で、米を加工したサクサク食感のお菓子。

- 草加せんべい(埼玉):硬めの焼きせんべいで、醤油の風味が特徴的。

- くず餅(東京・神奈川):発酵させた小麦粉で作られ、独特の弾力がある。

中部・北陸の和菓子 – 加賀百万石の影響を受けた豪華で繊細な菓子

江戸時代に大名文化が栄え、菓子作りの技術が発達したため、細工の美しい上生菓子が多くあります。

- 金沢の落雁(石川):金沢の茶道文化から発展した、細工が美しい和菓子。

- 水まんじゅう(岐阜):葛粉を使った透明感のある冷菓で、夏に人気。

- 信玄餅(山梨):きな粉と黒蜜をかけて食べる餅菓子で、全国的にも有名。

関西の和菓子 – 京文化の影響を受けた上品な甘さと華やかな見た目

京都を中心に発展したため、茶道との結びつきが強く、細工を施した美しい和菓子が多くあります。

- 生八つ橋(京都):シナモン風味の餅菓子で、こしあんを包んだものが一般的。

- 練り切り(京都):色鮮やかな細工が施され、季節の花や風景を表現。

- 阿闍梨餅(京都):もっちりとした皮にあんこが詰まった和菓子で、お茶請けに最適。

中国・四国の和菓子 – 独自の素材を生かした素朴な味わい

柑橘類や芋などの地元の特産品を活かした和菓子が多くあります。

- 一六タルト(愛媛):柚子風味のカステラ生地であんこを巻いたロール状の和菓子。

- 因幡の白うさぎ(鳥取):ミルク風味の皮と白あんが特徴的な饅頭。

- 鳴門金時まんじゅう(徳島):さつまいもの餡を使った甘くて濃厚な味わいの和菓子。

九州・沖縄の和菓子 – 中国・南方の影響を受けた独特な甘さ

長崎を中心とした貿易文化の影響を受け、南国の素材を活かした菓子が多くあります。

- カステラ(長崎):ポルトガル由来の焼き菓子で、しっとりとした甘みが特徴。

- 薩摩芋羊羹(鹿児島):さつまいもの甘みを活かした、しっとりとした羊羹。

- ちんすこう(沖縄):ラードを使ったサクサクとした食感の伝統菓子。

海外で人気の和菓子

1位:どら焼き – パンケーキ風の手軽な和菓子

どら焼きは、欧米のパンケーキ文化と親和性が高く、手軽に食べられる点が人気です。ふんわりした生地と甘いあんこの組み合わせが親しまれ、アニメや漫画の影響で認知度も向上。海外ではチョコレートやピーナッツバター入りのアレンジも登場し、より幅広い層に受け入れられています。

2位:大福 – もちもち食感とフレーバーの多様性

大福のもちもちした食感が、アジア圏やアメリカで人気を集めています。特に、いちご大福やマンゴー大福などのフルーツバージョンが注目され、多様なフレーバーが楽しまれています。さらに、アメリカで**「モチアイス(Mochi Ice)」が大ヒット**し、世界的なブームを巻き起こしています。

3位:抹茶を使った和菓子 – 健康志向で世界的人気

抹茶は、スーパーフードとしての健康効果が注目され、海外での需要が高まっています。抗酸化作用が強く、美容や健康に良いことから、特にヨーロッパやアメリカで人気があります。抹茶味のどら焼きや大福もカフェで提供されることが増え、現地の人々に受け入れられています。

4位:和三盆を使った落雁・練り切り – 繊細な味と美しい見た目

和三盆の優しい甘さと上品な風味が、海外のスイーツとは異なる魅力として評価されています。フランスやイギリスでは、高級和菓子として茶道や和食レストランで提供されることが増えています。特に、練り切りのアートのような美しさがSNS映えすると話題になっています。

5位:たい焼き – ストリートフードとして人気急上昇

たい焼きは、手軽に食べられるストリートスイーツとして、海外で人気が高まっています。特に、韓国や台湾では、似たスイーツがあるため親しみやすい存在です。アメリカではたい焼きアイスが話題になり、チョコレートやカスタードなど、多彩なフレーバーのアレンジが広がっています。

和菓子の選び方・健康効果・保存方法

あんこの種類と和菓子との相性

粒あんは、小豆の粒感を楽しめるおはぎ・どら焼き・たい焼きに適している

粒あんは、小豆の皮を残したまま煮るため、しっかりとした食感と濃厚な風味が特徴です。おはぎでは、もち米と粒あんの食感が調和し、小豆本来の味をダイレクトに楽しめます。また、どら焼きやたい焼きでは、ふんわりした生地と粒あんの食感の対比が魅力です。

こしあんは、なめらかな食感を活かした羊羹・まんじゅう・上生菓子に適している

こしあんは、小豆の皮を取り除いて裏ごしするため、非常になめらかな舌触りが特徴です。均一な質感と上品な甘さがあり、羊羹や上生菓子では美しい仕上がりになります。また、まんじゅうに使うと皮とよくなじみ、しっとりとした味わいを楽しめます。

白あんは、優しい甘さと上品な風味が特徴で、桃山・練り切り・饅頭に適している

白あんは、白いんげん豆や手亡豆を使用し、小豆の渋みがなく、まろやかな甘さが特徴です。桃山や練り切りでは、白あんの淡い色合いが活かされ、着色や細工がしやすくなります。また、まんじゅうに使うと皮とのコントラストが美しく、見た目にも華やかな仕上がりになります。

和菓子の栄養価と健康効果

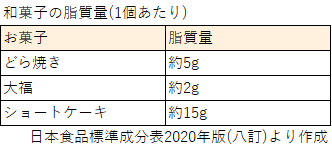

和菓子は洋菓子に比べて脂質が低く、ヘルシーなスイーツとされる

和菓子は、バターや生クリームを使う洋菓子と異なり、主に小豆や米粉、寒天などが原材料です。そのため、脂質が少なく、ダイエット中でも選びやすいお菓子とされています。例えば、どら焼きの脂質量は約5gなのに対し、ショートケーキは約15gと3倍の差があります。

脂質を控えたい場合は、バターやクリームを使わない和菓子を選ぶと良いでしょう。

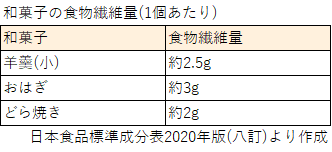

小豆を使用する和菓子は、食物繊維とポリフェノールが豊富

小豆には、水溶性・不溶性の食物繊維がバランスよく含まれており、腸内環境を整える効果が期待できます。また、ポリフェノールには抗酸化作用があり、老化防止や美肌効果に役立ちます。例えば、羊羹1個(小サイズ)には約2.5gの食物繊維が含まれており、これはレタス1/2玉分に相当します。どら焼きやおはぎなど、小豆を使った和菓子を適度に取り入れることで、健康的なおやつとして楽しめます。

食物繊維の摂取を意識するなら、小豆を使った和菓子を選ぶのがおすすめです。

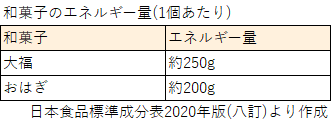

もち米を使った和菓子はエネルギー補給に最適

もち米は、体内で素早くエネルギーに変わるため、運動前後の補給に適しています。特に、大福やおはぎなどのもち米を使った和菓子は、腹持ちがよく、少量で満足感を得られるのが特徴です。例えば、大福1個は約250kcal、おはぎ1個は約200kcalとエネルギー量が高めですが、その分長時間のエネルギー補給に向いています。登山やスポーツの前に食べるのも良いでしょう。

エネルギー補給が必要なときは、もち米を使った和菓子を取り入れるのが効果的です。

和菓子は砂糖が多く、血糖値が急上昇しやすい

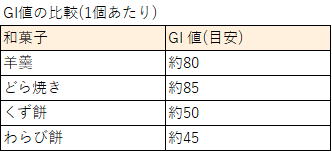

和菓子は基本的に砂糖を多く使用しており、GI値(血糖値の上昇スピードを示す指標)が高いものが多いです。GI値が高い食べ物を摂取すると、血糖値が急上昇し、糖の代謝に負担がかかるため、糖質の摂取量には注意が必要です。例えば、羊羹のGI値は約80、どら焼きは約85と高めですが、寒天を使ったくず餅(GI値約50)やわらび餅(GI値約45)は比較的低GIの和菓子として知られています。

血糖値を気にする場合は、低GIの和菓子を選び、食べる量やタイミングを工夫しましょう。

和菓子の選び方と保存方法

和菓子の選び方は、用途や食べるシーンに応じて選ぶのがポイント

和菓子には、生菓子・半生菓子・干菓子の3つの分類があり、それぞれ賞味期限が異なります。そのため、食べるタイミングや用途に応じて選ぶことが大切です。

- 贈答用には「羊羹・最中・落雁」など、日持ちするものが最適。

これらの和菓子は比較的保存期間が長く、相手に気を遣わせることなく贈ることができます。 - お茶請けには「練り切り・饅頭」など、見た目が美しく上品なものを。

特に練り切りは茶道の場でよく用いられ、四季折々のデザインが楽しめます。 - 手軽に食べたい場合は「大福・どら焼き」など、コンビニでも購入できるものが便利。

日常のおやつとしても人気があり、和菓子初心者にもおすすめです。

生菓子(大福・おはぎ・練り切り)は、当日~2日以内に食べるのが基本

生菓子は水分量が多く、保存期間が短いため、購入したらできるだけ早く食べるのが原則です。冷蔵保存すると食感が変わり、風味が損なわれることがあるため注意が必要です。

- 保存方法:常温(涼しい場所)で保存し、当日または翌日までに食べるのがベスト。

- 冷蔵保存の注意点:大福やおはぎなどの餅菓子は、冷蔵すると固くなり、風味が落ちてしまうため、避けたほうが良い。

もし食べきれない場合は、冷凍保存することである程度保存期間を延ばすことができます。

半生菓子(羊羹・最中・どら焼き)は、1週間程度の保存が可能

半生菓子は適度に水分を含みながらも糖分が多いため、生菓子よりも長持ちします。ただし、開封後は空気に触れて品質が変化するため、できるだけ早く食べるのが理想です。

- 保存方法:直射日光・高温多湿を避け、常温で保存するのが基本。

- 開封後の注意点:羊羹や最中は、開封後は冷蔵庫で保存し、風味が落ちる前に食べるのがおすすめ。

特に最中は湿気を吸いやすいため、保存する際は密閉容器に入れるとパリッとした食感を保てます。

干菓子(煎餅・落雁・干し柿)は長期保存が可能で、贈答品に適している

干菓子は水分量が10%以下と少なく、保存性に優れています。そのため、長期間保存できるだけでなく、持ち運びもしやすいことから、お土産や贈答品としても人気があります。

- 賞味期限:数週間から数ヶ月と長く、種類によっては1年以上保存可能なものもある。

- 保存方法:湿気を避けるため、密閉容器で保管すると風味が長持ちする。

煎餅や落雁は、湿気を吸うと食感が変わるため、開封後は乾燥剤と一緒に保存するのがポイントです。

冷凍保存できる和菓子もあるが、種類によって向き不向きがある

一部の和菓子は冷凍することで保存期間を延ばせますが、解凍後に食感が変化しやすいものもあります。冷凍保存する際は、種類に応じた適切な方法を選ぶことが重要です。

- 冷凍に向く和菓子:どら焼き、大福、羊羹(解凍後も食感が変わりにくい)。

- 冷凍に向かない和菓子:練り切り・最中(解凍すると水分が出て風味が損なわれる)。

冷凍保存のポイント

- 大福やどら焼きは1個ずつラップで包み、冷凍用保存袋に入れて保存すると風味が保たれる。

- 食べる際は、常温で自然解凍するのがベスト。電子レンジで加熱すると、もちが硬くなることがあるため注意。

まとめ

本記事では、和菓子の種類や季節ごとの特徴、地域ごとの違い、健康面での利点、適切な選び方や保存方法について解説しました。和菓子は、日本の文化と深く結びつき、四季折々の風情を楽しめる伝統的なお菓子です。用途に応じて適切に選ぶことで、より美味しく味わえます。また、低脂質で食物繊維が豊富なものも多く、健康的なおやつとしても最適です。和菓子の魅力を知り、日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

サザエ食品では、どらやきや大福、団子など多数の和菓子をご用意しております。

詳しくはこちらをご覧ください。

お品書き-甘味・その他

引用元:

お菓子何でも情報館-和菓子の分類 –

URL: https://zenkaren.info/_30/_01

農林水産省-和菓子の種類

URL:https://www.maff.go.jp/

全国和菓子協会-和菓子の種類・保存方法

URL: https://www.wagashi.or.jp/monogatari/shiru/syurui/

日本あんこ協会-あんこの種類

URL:https://anko.love/columns_anko/azuki_kaisetsu/?utm_source=chatgpt.com

角田製菓公式サイト-季節ごとの和菓子.人気ランキング

URL: https://tsunoda-seika.com/2022/02/02/wagashi-syurui/

文部科学省-日本食品標準成分表2020年版(八訂)

URL:https://fooddb.mext.go.jp/?utm_source=chatgpt.com