小豆の栄養と健康効果

小豆に含まれる主な栄養成分

小豆は食物繊維が豊富で、便秘解消や腸内環境の改善に効果的

小豆には100gあたり約17gの食物繊維が含まれ、不溶性食物繊維が特に豊富です。不溶性食物繊維は腸の蠕動運動を活発にし、老廃物の排出を促すため、便秘解消に役立ちます。食物繊維は血糖値の急激な上昇を抑える働きもあるため、糖尿病予防にも効果的です。ごぼう(6.1g/100g)と比較しても約3倍の食物繊維を含むため、食物繊維を意識して摂りたい人に適しています。発酵食品と一緒に摂ることで腸内の善玉菌が増え、腸内フローラが改善されます。

ポリフェノールを多く含み、抗酸化作用が強い

小豆にはポリフェノールが含まれ、100gあたり約460mgと高濃度の抗酸化成分を持っています。ポリフェノールは体内の活性酸素を抑え、細胞の老化を防ぐため、アンチエイジングや動脈硬化の予防に効果的です。特にポリフェノールは小豆の皮に多く含まれるため、精製されたこしあんよりも粒あんの方が栄養価が高いといえます。抗酸化作用が高いため、美肌や生活習慣病の予防にもおすすめです。

鉄分が豊富で、貧血予防に役立つ

小豆は鉄分を多く含む食品で、100gあたり約5.4mgの鉄分が含まれています。これは、ほうれん草(2.7mg/100g)の約2倍の量に相当します。鉄分は赤血球を作るために欠かせない栄養素で、貧血予防や酸素供給の向上に役立ちます。ただし、小豆に含まれる鉄分は非ヘム鉄で吸収率が低いため、ビタミンC(レモン・みかん)や動物性たんぱく質(肉・魚)と一緒に摂ると吸収が良くなります。貧血が気になる人は、意識して摂取するとよいでしょう。

低脂質・高タンパクでダイエット向きの食品

小豆は100gあたりの脂質がわずか0.8gと非常に少なく、一方で約20gのたんぱく質を含む、低脂質・高たんぱくの食品です。そのため、ダイエット中の方にもおすすめです。カロリーは100gあたり約140kcalと低めですが、糖質量は約30gと比較的高いため、糖質制限をしている人は摂取量に注意が必要です。ただし、小豆の糖質は食物繊維と一緒に摂取されるため、GI値(血糖値の上昇度を示す指標)は低く、白米などの精製された炭水化物よりは血糖値の急激な上昇を抑えられます。

ビタミンB群が豊富で、エネルギー代謝をサポートする

小豆にはビタミンB1、B2、B6、ナイアシンなどのビタミンB群が豊富に含まれています。特にビタミンB1は100gあたり0.45mgと多く、糖質の代謝をサポートする働きがあります。ビタミンB群は脂肪燃焼を促進するため、ダイエット中の人にも重要な栄養素です。また、ビタミンB群はエネルギー代謝を助け、運動時の持久力向上や疲労回復にも役立ちます。特に糖質を多く摂る食事をしている人は、ビタミンB群を積極的に摂取すると良いでしょう。

カリウムを多く含み、むくみ予防や血圧の調整に効果がある

小豆は100gあたり約1500mgのカリウムを含み、バナナ(360mg/100g)の4倍以上の含有量を誇ります。カリウムにはナトリウム(塩分)を排出する作用があり、むくみ防止や高血圧予防に役立ちます。特に、塩分の多い食事を摂る機会が多い人や、むくみやすい体質の人におすすめです。ただし、カリウムは水溶性のため、煮汁ごと摂れるスープや味噌汁にすると効率よく摂取できます。腎機能が低下している方は、カリウムの摂取量に注意する必要があります。

小豆の糖質と血糖値への影響

小豆の糖質量は100gあたり約30gと比較的多いが、GI値は低く血糖値の上昇は緩やか

小豆の糖質量は100gあたり約30gとやや多めですが、GI値(血糖値の上昇度を示す指標)は約45~50と低く、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。白米(GI値84)や食パン(GI値75)と比較すると、糖尿病予防に適した食品といえます。小豆は炭水化物を含むものの、精製された糖質とは異なり、ゆっくりと吸収されるため、インスリンの過剰分泌を防ぎます。血糖値のコントロールが気になる人も、適量なら安心して摂取できるでしょう。

小豆の食物繊維は糖質の吸収を抑え、血糖値の急上昇を防ぐ

小豆には100gあたり約17gの食物繊維が含まれ、その多くが不溶性食物繊維です。不溶性食物繊維は腸内で水分を吸収し膨らむことで、糖質の吸収速度を遅らせ、血糖値の急上昇を抑える働きがあります。また、食後のインスリン分泌を抑制し、糖尿病予防にも役立ちます。より血糖値を安定させたい場合は、野菜や海藻などの食物繊維が豊富な食品と一緒に摂取するのがおすすめです。白米やパンの代わりに小豆を活用することで、糖質の吸収を穏やかにできます。

糖質制限中でも食べ方を工夫すれば摂取可能。砂糖を加えない茹で小豆や無糖のあんこが適している

糖質制限中でも、小豆は適量なら摂取可能です。市販のあんこには100gあたり50~60gの糖質が含まれますが、茹で小豆なら30g程度に抑えられます。血糖値の影響を最小限にするには、砂糖を加えずに調理するのがポイントです。甘みを加えたい場合は、ラカントやエリスリトールなど血糖値に影響を与えにくい甘味料を活用すると良いでしょう。また、一度に摂る量は50g(糖質約15g)までにすると、血糖値の急激な上昇を防ぎながら美味しく楽しめます。

小豆の鉄分と貧血予防

小豆には100gあたり約5.4mgの鉄分が含まれ、ほうれん草の約2倍の鉄分量を誇る

小豆には100gあたり約5.4mgの鉄分が含まれ、これはほうれん草(2.7mg/100g)の約2倍に相当します。鉄分は赤血球を作るために不可欠な栄養素で、不足すると酸素が全身に十分に運ばれず、貧血を引き起こします。特に月経のある女性は鉄分不足になりやすいため、小豆を取り入れることで効率的に補給できます。また、植物性の鉄分である「非ヘム鉄」を多く含み、継続的に摂取することで貧血予防に役立ちます。

小豆に含まれる鉄分は「非ヘム鉄」で吸収率が低いため、ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が向上する

小豆の鉄分は「非ヘム鉄」と呼ばれる植物性の鉄分で、体内での吸収率は約5%と低めです。しかし、ビタミンCと一緒に摂取することで、鉄分が吸収されやすい形に変化し、吸収率が向上します。例えば、レモン、キウイ、パプリカなどのビタミンCが豊富な食品と組み合わせると効果的です。また、食後のお茶やコーヒーに含まれるタンニンは鉄分の吸収を妨げるため、鉄分補給の際には避けるのが望ましいでしょう。

鉄分不足の予防には、動物性たんぱく質(肉・魚)と組み合わせるのも効果的

鉄分には植物性の「非ヘム鉄」と動物性の「ヘム鉄」があり、ヘム鉄の方が吸収率が高いのが特徴です。小豆の鉄分は吸収されにくいため、動物性食品と一緒に摂ると相乗効果で吸収率が向上します。例えば、鶏肉やマグロ、牛肉と小豆を組み合わせることで、効率的に鉄分を補給できます。具体的なメニューとしては、小豆と鶏肉の煮物や、ツナと小豆のサラダなどが適しています。鉄分の吸収を最大化する食べ方を意識すると良いでしょう。

貧血予防には、鉄分だけでなく葉酸や銅などの補助栄養素も重要で、小豆にはこれらも含まれている

貧血予防には鉄分の摂取だけでなく、葉酸や銅などの補助栄養素が重要です。小豆には100gあたり130μgの葉酸と0.56mgの銅が含まれており、どちらも赤血球の生成を助ける役割を持っています。特に葉酸は、妊娠中の女性にとって必要不可欠な栄養素で、不足すると胎児の発育に影響を与える可能性があります。鉄分だけでなく、葉酸や銅も一緒に摂取できる小豆は、貧血予防や健康維持に適した食品といえるでしょう。

参照元:

文部科学省「日本食品標準成分表」 小豆の栄養成分データ(カロリー、糖質、鉄分など)

厚生労働省 e-ヘルスネット 鉄分の吸収や貧血予防に関する情報

農林水産省「食品成分データベース」 小豆の栄養価やポリフェノールの含有量

小豆を効果的に摂取する方法

調理による栄養素の変化

水溶性ビタミン(ビタミンB群・ビタミンC)は茹でると煮汁に溶け出しやすい

小豆に含まれるビタミンB群やビタミンCは水溶性で、加熱すると水に溶け出しやすい特徴があります。特に茹でる調理法では、約30~50%のビタミンB群が煮汁に流れ出すため、栄養価が低下する可能性があります。しかし、煮汁をスープや味噌汁に活用することで無駄なく摂取できます。ビタミンB群は糖質の代謝を助け、エネルギーを効率的に作り出すため、調理法の工夫が重要です。

カリウムは水に溶けやすく、茹でることで約30~40%が失われる

カリウムはナトリウムの排出を促し、血圧調整やむくみ予防に役立つ栄養素です。しかし、水溶性のため茹でると約30~40%が煮汁に流れ出してしまいます。そのため、栄養を無駄にしないためには、スープや煮物など煮汁ごと摂取できる料理に活用するのが効果的です。また、蒸し調理や電子レンジを使うことで、カリウムの損失を最小限に抑えることができます。

ポリフェノールは加熱で変化するが、抗酸化作用は一定程度維持される

小豆にはカテキンやアントシアニンといったポリフェノールが豊富に含まれています。これらの成分は加熱によって一部変化しますが、抗酸化作用は一定程度維持されます。特にポリフェノールは小豆の皮に多く含まれるため、粒あんのように皮ごと摂取できる形で食べるのがおすすめです。また、長時間の高温調理はポリフェノールの減少を招くため、低温でじっくり加熱すると栄養を保ちやすくなります。

栄養を最大限に活かすには、煮汁を活用するか、蒸し調理や低温調理をするのが効果的

小豆の栄養を無駄なく摂るためには、調理法を工夫することが大切です。茹で汁には水溶性ビタミンやカリウムが溶け出しているため、スープや味噌汁に活用すると効果的です。また、蒸し調理や電子レンジ調理は、水を使わずに加熱できるため、栄養の流出を最小限に抑えられます。小豆茶にすることで、煮汁に溶け出した栄養も手軽に摂取できるため、健康を意識する人におすすめの方法です。

小豆を使ったヘルシーレシピ3選

小豆と野菜のスープ

材料(2~3人分)

茹で小豆(または水煮小豆)…100g

玉ねぎ … 1/2個(薄切り)

人参 … 1/2本(細切り)

キャベツ … 2枚(ざく切り)

だし(和風またはコンソメ)…500ml

塩・こしょう … 少々

オリーブオイル … 小さじ1

作り方

1.鍋にオリーブオイルを熱し、玉ねぎ、人参、キャベツを軽く炒める。

2.だしを加え、中火で10分ほど煮る。

3.茹で小豆を加え、さらに5分煮込む。

4.塩・こしょうで味を調えたら完成。

レシピ引用:大塚製薬 小豆と野菜のスープ

無糖小豆ヨーグルト

材料(1人分)

茹で小豆(または水煮小豆)…50g

無糖ヨーグルト … 100g

ハチミツまたはラカント … 小さじ1(甘さ調整)

お好みでナッツやバナナ … 適量

作り方

1. ヨーグルトを器に盛る。

2. 茹で小豆をのせ、ハチミツやラカントをかける。

3. お好みでナッツやバナナをトッピングする。

レシピ引用:ふれ愛交差点 ゆであずきヨーグルト

小豆と玄米のごはん

材料(2人分)

玄米 … 1合

茹で小豆(または水煮小豆)…50g

塩 … 少々

作り方

1.玄米を炊く。

2.小豆を加え混ぜる。塩を加えて味を調える。

レシピ引用:cookpad 雑穀とあずきが入った玄米ごはん

糖質制限中の小豆の食べ方

小豆は糖質が比較的多いため、砂糖を加えずに食べるのが基本

小豆は100gあたり約30gの糖質を含むため、糖質制限中は砂糖を加えずに食べるのが基本です。市販のあんこは砂糖が多く、糖質量が50~60gに達することもあるため注意が必要です。甘さが欲しい場合は、無糖の茹で小豆や煮小豆を活用し、自然な甘みを楽しむのがおすすめ。小豆本来の風味を生かしつつ、糖質の摂取量を抑えられるため、ヘルシーな食べ方になります。

小豆は低GI食品で血糖値の上昇を抑えやすいが、摂取量は1回50g程度に抑えるとよい

小豆のGI値は約45~50と低めで、白米やパンよりも血糖値の上昇を抑えやすい食品です。しかし、糖質が比較的多いため、一度に大量に食べると血糖値が急激に上昇する可能性があります。糖質制限中は、1回あたり50g(糖質約15g)を目安にすると、血糖値の安定を保ちつつ小豆の栄養をしっかり摂取できます。適量を意識することで、糖質制限中でも無理なく小豆を楽しめます。

ラカントやエリスリトールなどの糖質ゼロ甘味料を活用すれば、甘みを楽しみつつ血糖値への影響を抑えられる

糖質制限中でも甘みを楽しみたい場合は、ラカントやエリスリトールなどの糖質ゼロ甘味料を活用するとよいでしょう。これらの甘味料は血糖値を上げないため、砂糖の代わりに使うことで小豆をヘルシーに味わえます。市販の「低糖質あんこ」も、ラカントを使用したものなら血糖値に影響を与えにくくおすすめ。自宅で作る場合は、無糖の茹で小豆にラカントを加えるだけで簡単に糖質制限向けのあんこが作れます。

小豆と他の豆類の栄養比較

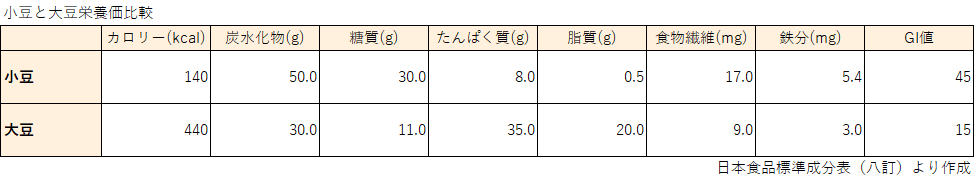

小豆と大豆の栄養比較

小豆は炭水化物が多くエネルギー源に、大豆はたんぱく質と脂質が豊富で筋肉維持向き

小豆は100gあたり約140kcalで、炭水化物が約50g含まれるため、エネルギー補給に適した食品です。一方、大豆は100gあたり約440kcalと高カロリーですが、たんぱく質が約35g、脂質が約20gと栄養バランスが異なります。糖質の面では、小豆の糖質量は約30gと高めですが、GI値が約45~50と低いため、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。大豆は糖質が約11gと低く、筋肉維持やダイエット中の栄養補給に適しています。エネルギー補給には小豆、筋肉維持や脂質エネルギーを活用したい場合は大豆を選ぶと良いでしょう。

小豆は食物繊維とポリフェノールが豊富で腸内環境を整え、大豆はイソフラボンが女性の健康をサポート

小豆は100gあたり約17gの食物繊維を含み、大豆(約9g)の約2倍です。食物繊維が豊富な小豆は腸内環境を整え、便秘解消や血糖値の上昇を緩やかにする働きがあります。また、小豆にはアントシアニンやカテキンなどのポリフェノールが含まれ、抗酸化作用が高く、生活習慣病の予防や老化防止に役立ちます。一方、大豆に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た働きを持ち、更年期症状の緩和や骨粗しょう症の予防効果が期待されます。健康維持には、小豆は抗酸化作用、大豆はホルモンバランスの調整に優れた食品として活用できます。

小豆は鉄分が多く貧血予防に、大豆はたんぱく質が豊富で筋肉維持やダイエットに最適

小豆には100gあたり約5.4mgの鉄分が含まれ、大豆(約3.0mg)よりも豊富です。鉄分は赤血球の生成に必要な栄養素で、特に貧血になりやすい女性や妊娠中の方におすすめです。ただし、小豆の鉄分は「非ヘム鉄」と呼ばれ、動物性食品のヘム鉄より吸収率が低いため、ビタミンCを含む食品(レモン、ピーマンなど)と一緒に摂ることで吸収が促進されます。一方、大豆は100gあたり約35gのたんぱく質を含み、筋肉の合成を助けるため、ダイエットや運動後の栄養補給に最適です。小豆は鉄分補給に、大豆はたんぱく質補給に向いており、目的に応じて活用するのが効果的です。

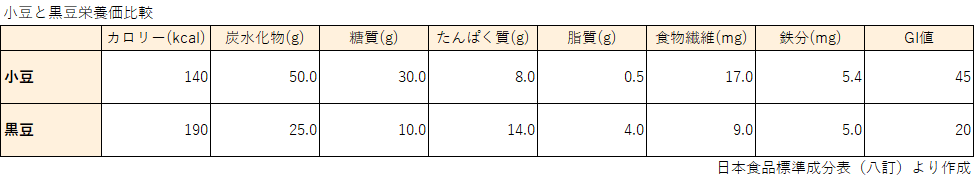

小豆と黒豆の健康効果

小豆は食物繊維が豊富で、便秘解消と腸内環境改善に効果的

小豆は100gあたり約17gの食物繊維を含み、黒豆(約9g)よりも多いため、腸内環境の改善に効果的です。特に、不溶性食物繊維が豊富で、腸の蠕動運動を促し、便秘解消や腸内フローラの改善に役立ちます。また、小豆のGI値(血糖値の上昇度)は約45~50と低く、糖質(約30g)は比較的多いものの、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。一方、黒豆のGI値は約20~25とさらに低く、糖質(約10g)も小豆より少ないため、血糖値管理を重視する人には黒豆が適しています。ただし、小豆は糖質が多い分、エネルギー補給や腸内環境の改善にはより効果的です。黒豆も食物繊維が含まれていますが、小豆の方が便秘改善には適しています。糖質を抑えつつ食物繊維をしっかり摂りたい場合、小豆を煮汁ごと摂取するのが理想的です。

黒豆のアントシアニンが抗酸化を強化し、美容と健康をサポート

小豆と黒豆にはポリフェノールが豊富に含まれ、体内の活性酸素を抑える抗酸化作用が期待できます。黒豆の皮に含まれるアントシアニンは、抗酸化作用が特に強く、シミ・シワ予防や目の疲れ改善に役立ちます。一方、小豆にはカテキンやサポニンが含まれ、動脈硬化予防や生活習慣病リスクの軽減に効果があります。また、小豆のポリフェノールは、GI値の低さ(約45)と相まって糖質の吸収を抑える働きもあります。黒豆は低脂質(約4g)、小豆は超低脂質(約0.5g)で、脂質を気にせずポリフェノールを摂取できる点も健康維持に適しています。

小豆と黒豆は鉄分が豊富で、貧血予防やホルモンバランス調整に有効

小豆と黒豆にはそれぞれ100gあたり約5mgの鉄分が含まれており、貧血予防に適した食品です。鉄分は赤血球の生成に不可欠な栄養素で、不足すると貧血や疲労感の原因になります。小豆の鉄分は「非ヘム鉄」なので、ビタミンC(レモン・ピーマン)と一緒に摂ることで吸収率が向上します。一方、黒豆には大豆イソフラボンが豊富に含まれ、女性ホルモンに似た働きをするため、更年期症状の軽減や骨粗しょう症予防に効果的です。糖質制限中でも、小豆や黒豆は食物繊維と鉄分を同時に摂れる低GI食品として活用できます。

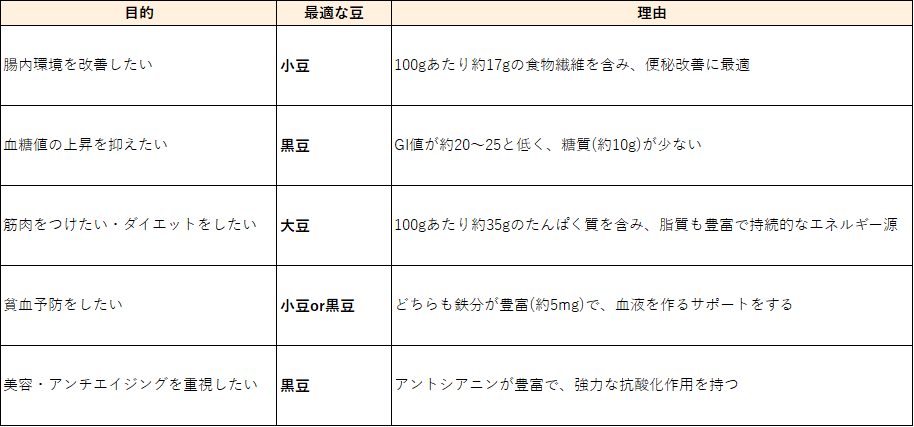

目的別に選ぶ小豆と他の豆類

小豆と他の豆類(大豆・黒豆)は、それぞれ異なる栄養成分を含んでおり、目的に応じて適切に選ぶことが大切です。以下の表を参考に、自分の健康目的に最適な豆を選びましょう。

このように、「食物繊維を重視するなら小豆」「筋肉づくりなら大豆」「血糖値を抑えたいなら黒豆」といった視点で比較し、自分の目的に合った豆を選ぶことが大切です。特に、小豆は腸内環境の改善や貧血予防、抗酸化作用の面でバランスが良い豆なので、幅広い目的に対応できます。

参照元

公益財団法人 日本豆類協会 各種豆類(乾燥豆)の栄養成分の構成割合

農林水産省 「豆のこと、もっと知りたい。」豆類の栄養価や健康効果について

ニップン: 「第1回 豆類の分類と栄養」豆類の栄養

まとめ

この記事を通して、小豆の栄養価や健康効果を理解し、効果的な摂取方法について詳しくご紹介しました。特に、食物繊維・鉄分・ポリフェノール・糖質コントロールなどの観点から、小豆をどのように日常の食生活に取り入れるべきかが明確になります。また、糖質制限中の食べ方や、調理による栄養素の変化など、実践的な情報も豊富に提供されているため、健康管理に役立つ知識を得ることができます。目的に応じた食べ方を選び、小豆を活用することで、美容・健康・ダイエットを効果的にサポートできるでしょう。