冬至に食べる食べ物の意味と由来

冬至に食べ物を食べる意味

無病息災を祈る

冬至は「一陽来復」として、古代中国で太陽が力を取り戻す日と考えられ、生命力が再生する意味が込められました。日本でもこの考えが取り入れられ、冬至に食べ物を通じて新しいエネルギーを体に取り入れることが、無病息災を祈る行動とされました。

健康や栄養を補う

かぼちゃなどの栄養価の高い食材が冬至に食されるのは、栄養補給と風邪予防のためです。冬至は1年の中で日照時間が最も短く、寒さが厳しくなるため、風邪を引きやすい時期です。このためビタミンやミネラルが豊富な食材を摂取し、健康を保つ意義があります。

厄除けと運気向上を願う

冬至は陰(寒さ・暗さ)の極みとされ、この日を境に陽の気が増すと考えられていました。悪い運気が冬至で止まるように、厄除けを祈願する意味が込められます。特に柚子湯に入る習慣があり、「融通(柚子)が利く」ようにとの願掛けも含まれています。また、ゆずの香りが邪気を払うとされ、運気向上を願う習慣につながりました。

家族や地域との結びつきを強める

冬至の食習慣は、家族や地域コミュニティで行うことが一般的です。古くからの風習を共有し、家族や地域での結束を強める意味があります。現代でも家族や近隣の人と冬至の食べ物を一緒に楽しむことが、絆を深め、地域社会の連帯感を保つ役割を果たしています。

冬至に食べ物の由来

かぼちゃの由来:栄養補給と保存性

かぼちゃは冬の野菜が少ない時期でも長期保存が効き、栄養価が高いため、冬の健康維持に適した食材とされてきました。江戸時代頃から、栄養価が高く風邪予防に効果的なビタミンAや食物繊維を多く含むかぼちゃを冬至に食べる風習が広まりました。特に冷蔵技術がなかった時代、かぼちゃは夏の収穫後も冬まで貯蔵が可能だったためです。

ゆずの由来:香りによる厄除けと語呂合わせ

ゆずは「融通が利く」という語呂合わせから、冬至に取り入れられ、香りの強さが邪気を払うとされました。冬至に柚子湯に入ることで身体を温め、風邪を予防しつつ、邪気払いの象徴とされてきました。この風習は日本の民間信仰と結びつき、柚子の香りが「災いを遠ざけ、融通を利かせる」意味も込められています。

小豆粥の由来:邪気払いと健康祈願

小豆の赤い色は魔除けの象徴とされ、古来から邪気払いに使われてきました。冬至に小豆粥を食べることで、厄を払い、健康を祈る意味が込められています。特に関西地方を中心に小豆を使った料理が食され、赤色が厄を払うと考えられてきたことから、冬至の行事食として定着しました。

こんにゃくの由来:体内の浄化

こんにゃくは「砂おろし」とも呼ばれ、体内の老廃物を取り除く効果があると考えられていました。冬至にこんにゃくを食べることで「お腹の掃除」をし、新年を健康に迎えられるよう願う意味があります。これは特に江戸時代に普及した民間療法の一環で、体内浄化のための習慣として受け継がれています。

引用元:こんにゃく田楽の作り方・レシピ|家庭にある材料でパパッと田楽味噌も作ります

冬至に食べる代表的な食材

ゆずの役割と象徴

清浄・浄化の象徴としてのゆず

ゆずの香りが空間を清める効果があるとされ、厄除けや清浄化のために用いられました。ゆずの香りが部屋や身体を浄化する力があると信じられ、清潔さや清浄を保つ象徴として重用されています。これは古代から行われてきた香木を使った清めの儀式にも共通する考え方です。

冬至に合わせた「陽気を取り入れる」ための象徴

冬至は陰から陽へ転換する日とされ、柑橘系のゆずは陽気を取り込む役割を果たすとされてきました。ゆずの鮮やかな色や香りが、冬至の陰の気を払うとされ、運気や陽気を呼び込むシンボルとされています。

自然と生命の循環の象徴

冬の寒さを耐え抜く柚子の成長過程が自然の生命力の象徴とされ、これを冬至に取り入れることで生命の再生を表しました。柚子の木は厳しい環境でも成長するため、自然の力を借りる意味で象徴的に使用されています。これは冬至を境に新しい年を迎える準備としての役割を果たしています。

香りによるリラックス効果

ゆずの香りはリラックス効果があるとされ、心身を安らげる効果が期待されています。冬至にゆず湯に入ることで身体を温めるだけでなく、香りによって心身を落ち着かせる効果があるとされています。

かぼちゃなどの冬野菜の役割

栄養補給と健康維持

かぼちゃはビタミンAやビタミンC、食物繊維が豊富で、風邪予防や免疫力向上に効果的です。冬至の時期は寒さが厳しく、風邪や体調を崩しやすい季節です。栄養価の高いかぼちゃを食べることで、体を守る役割が強調されています。

保存性が高く冬の食材として最適

かぼちゃは夏に収穫されますが、保存が効くため冬の貴重な食材として利用されています。冷蔵保存の技術が発達していなかった時代、かぼちゃは自然に冬まで保存できる食材として重宝され、冬の食事に欠かせない存在でした。

厄除けや無病息災の象徴

かぼちゃの黄色い色が太陽や明るい未来を象徴し、厄除けの意味合いを持つとされてきました。太陽の象徴である黄色い食材を冬至に食べることで、厄を払い、明るい運気を呼び込む効果があると信じられています。かぼちゃは「太陽の恵みを取り入れる」意味が込められています。

身体を温める効果

かぼちゃや冬野菜には身体を温める性質があり、体温保持をサポートします。冬至は寒さが厳しくなる時期の始まりで、体を温める作用のある食材を摂取することが、冬の健康維持において重要とされています。

冬至の地域ごとの食文化

地域別の代表的な食べ物

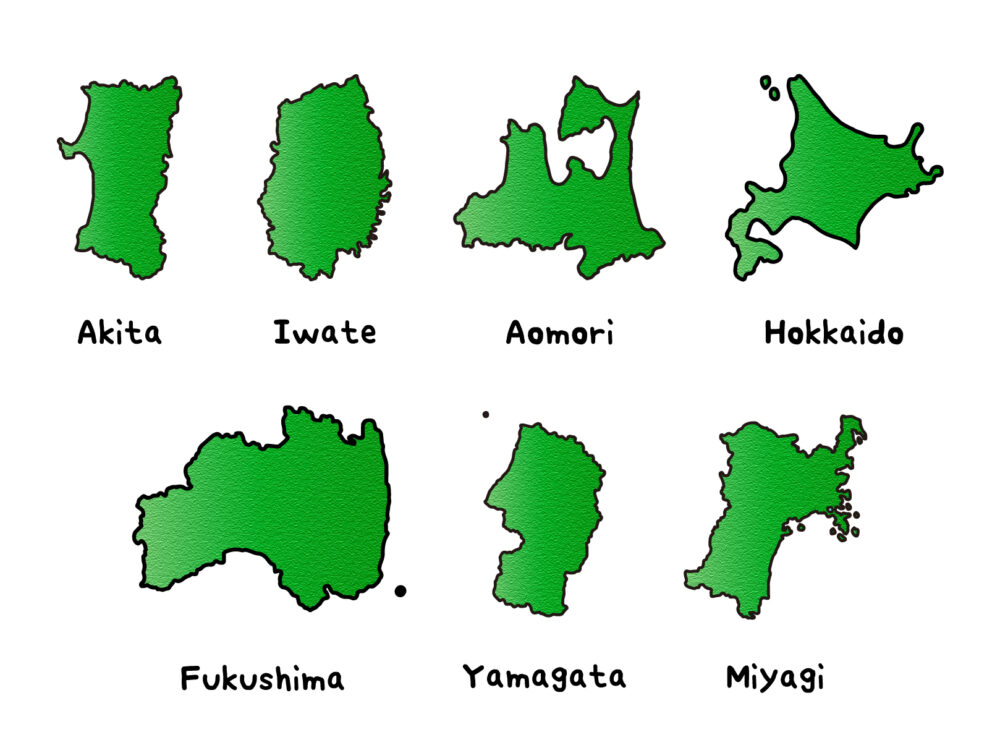

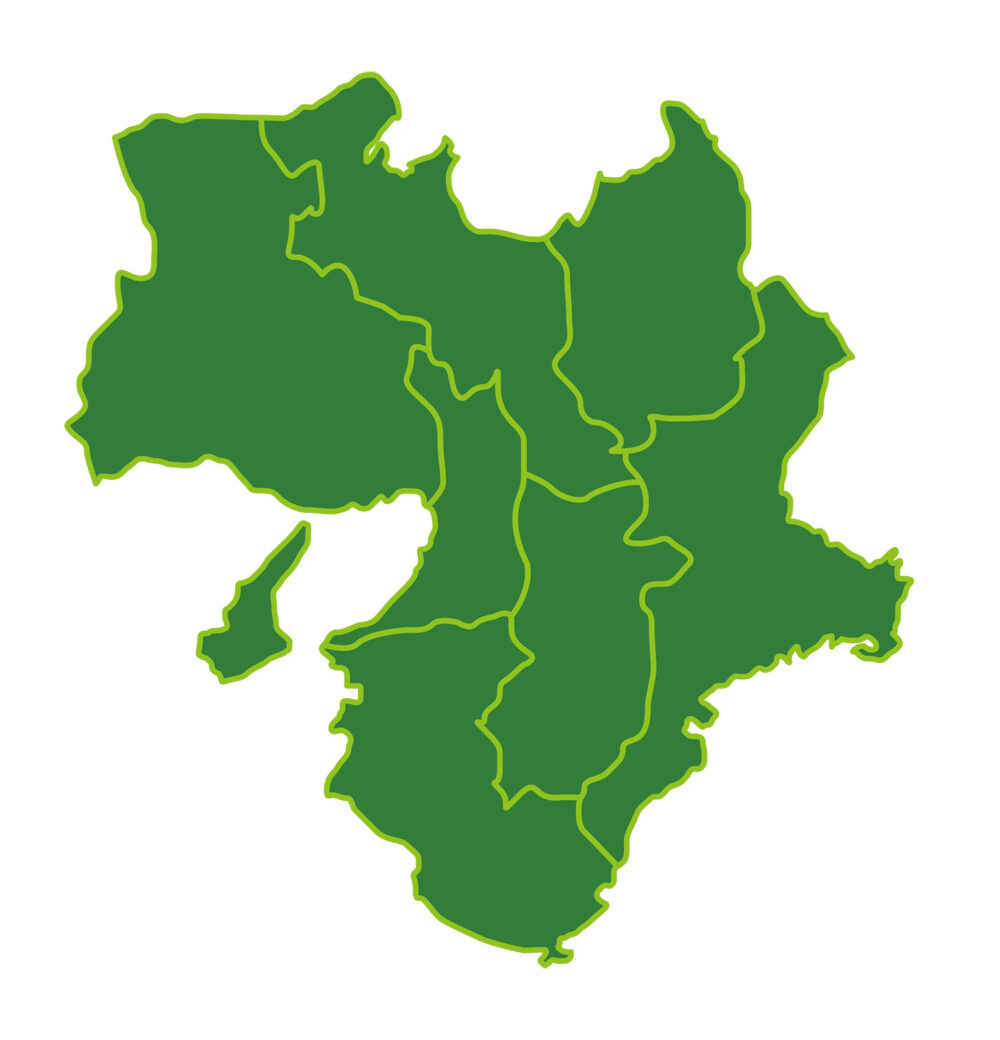

北海道・東北地方:いとこ煮(かぼちゃと小豆の煮物)

北海道や東北地方では「いとこ煮」と呼ばれるかぼちゃと小豆を使った煮物が冬至に食べられ、かぼちゃで栄養を補給し、小豆で邪気を払う意味があります。冬が厳しい地域では、保存性の高いかぼちゃと小豆を組み合わせた料理が定着しました。栄養と魔除けを兼ね備えたこの料理は、地域の知恵が詰まった冬至の定番食です。

関東地方:かぼちゃ

関東では、冬至にかぼちゃを食べる習慣が広く定着しており、栄養補給や無病息災を祈る目的があります。冬至にかぼちゃを食べることで、風邪予防や健康維持に役立つビタミンや食物繊維を補給し、一年の無病息災を願う意味が込められています。

関西地方:小豆粥

関西では冬至に小豆粥を食べる風習があり、小豆の赤色が邪気を払うと信じられています。赤い色は魔除けの象徴とされており、小豆粥を食べることで厄除けと健康祈願の意味が込められています。特に関西地域で定着した冬至の伝統食です。

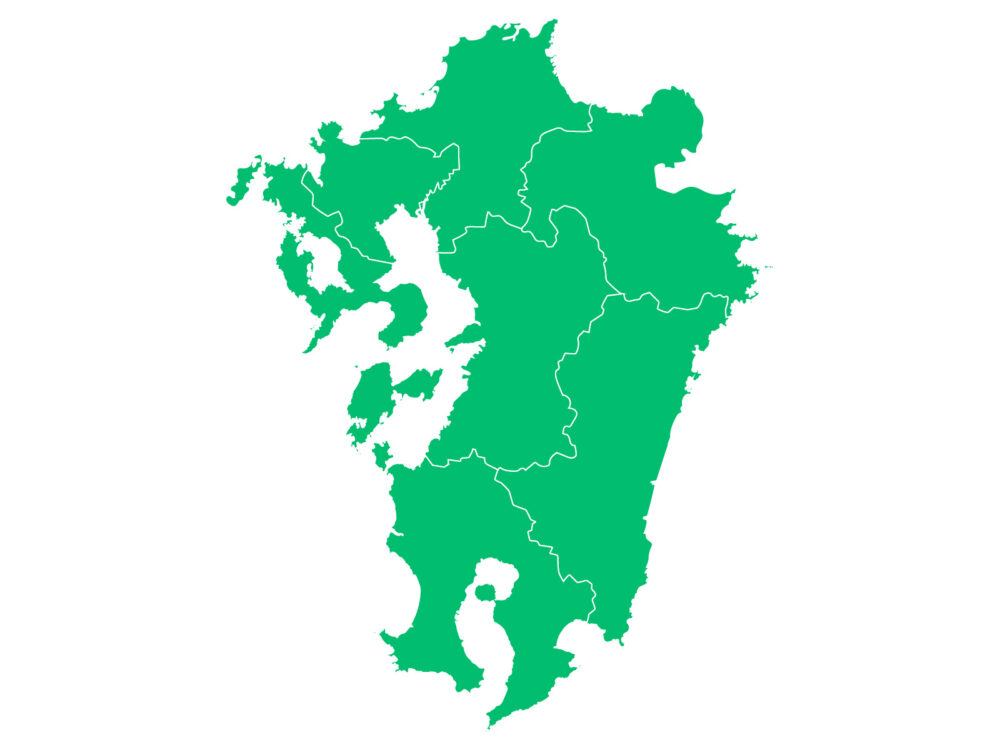

九州地方:ゆずを使った料理やゆず湯

九州地方では冬至にゆずを取り入れる習慣があり、ゆず湯やゆずを使った料理が親しまれています。ゆずの香りで邪気を払い、健康を祈願する意味があります。九州は比較的温暖な気候ですが、ゆずを取り入れることで冬至の厄除けや健康を願う風習を持ち、地域独自の文化として定着しています。

地域ごとに異なる冬至の風習

北海道・東北地方:厳しい寒さをしのぐための温かい食事と保存食の活用

北海道や東北地方では、厳しい寒さと食材不足に備えるため、冬至には保存食や温かい料理を準備する風習があります。地域の家庭では、体を温めるために煮物や汁物が多く食卓に並び、冬を健康に過ごすための工夫が行われています。特にいとこ煮など保存性の高い料理は、冬の長い期間に備える知恵として重宝されています。

関東地方:冬至の日に神社や寺院で厄除け祈願

関東地方では、冬至にかぼちゃを食べるだけでなく、神社や寺院で厄除けや無病息災を祈る習慣が見られます。東京や神奈川などの神社・寺院では、冬至に参拝者が訪れ、健康を願って参拝や護摩祈祷が行われることもあります。特に冬至の行事として、かぼちゃ供養や厄払いの儀式が行われる場合もあります。

関西地方:冬至の夜にゆず湯に入る風習

関西地方では、冬至にゆず湯に入る風習が一般的で、香りで邪気を払い、無病息災を願います。ゆず湯に入ることで体を温め、風邪予防をする意味もあります。ゆず湯は家庭だけでなく、銭湯などの公共施設でも冬至に合わせて提供されることがあり、地域の人々が一緒に入浴して健康を祈る機会となります。

九州地方:冬至の日に家庭でのゆず料理と集まり

九州地方では、冬至に家族でゆずを使った料理を楽しむ風習があり、親しい人たちとの団らんが重視されます。九州の家庭では、ゆず味噌やゆず胡椒を使った料理を作り、家族や親戚が集まって食事をしながら冬至を過ごします。このような家族の絆を深める行事として、冬至が大切にされています。

冬至におすすめのレシピ

ゆずを使った簡単レシピ

ゆず茶

材料

ゆず1個

蜂蜜 大さじ2

熱湯200ml

作り方

1.ゆずをよく洗い、皮を薄く削ぎ取って細かく刻む。

2.ゆずの果汁を絞り、皮と果汁をカップに入れる。

3.蜂蜜を加え、熱湯を注いでかき混ぜる。

引用元:URL: ゆず茶レシピ – Cookpad

ゆず味噌

材料

ゆずの皮 1個分

味噌 大さじ3

砂糖 大さじ1

作り方

1.ゆずの皮を刻む。

2.味噌と砂糖を合わせ、ゆずの皮を混ぜ込む。

引用元:URL: ゆず味噌レシピ – Nadia

ゆずドレッシング

材料

ゆず果汁 大さじ1

醤油 大さじ1

オリーブオイル 大さじ1

塩コショウ 少々

作り方

1.ゆずを絞り、果汁をボウルに入れる。

2.醤油、オリーブオイル、塩コショウを加え、混ぜ合わせる。

引用元:URL: ゆずドレッシングレシピ – DELISH KITCHEN

かぼちゃを使った栄養満点の料理

かぼちゃのいとこ煮レシピ

材料(2~3人前)

かぼちゃ:1/4個(約300g)

小豆:1/2カップ

砂糖:大さじ2

醤油:小さじ1

塩:少々

水:適量

作り方

1.小豆の下準備: 小豆を軽く洗い、鍋に入れてたっぷりの水と一緒に沸騰させる。沸騰後、お湯を捨て、新しい水を加えて再び煮る。

2.かぼちゃの準備: かぼちゃは種とワタを取り除き、一口大に切る。

3.煮込む: 小豆が柔らかくなったら、別鍋にかぼちゃ、小豆、砂糖、醤油、塩を加えて中火で煮込む。

4.仕上げ: 煮汁が少なくなり、かぼちゃと小豆に味が染み込んだら火を止めて完成。

引用元:Nadia – かぼちゃのいとこ煮 レシピURL: Nadiaのサイトで詳細なレシピを確認

かぼちゃのポタージュスープ

材料(2人前)

かぼちゃ1/4個

玉ねぎ1/2個

バター10g

牛乳200ml

塩少々

こしょう少々

作り方:

1.かぼちゃは種とワタを取り除き、玉ねぎとともに薄切りにする。

2.鍋にバターを熱し、玉ねぎとかぼちゃを炒める。

3.牛乳を加え、塩こしょうで味を調え、ミキサーで滑らかにする。

引用元:URL: かぼちゃのポタージュレシピ – Nadia

かぼちゃのヨーグルトサラダ

材料(2~3人前)

かぼちゃ1/4個

ヨーグルト大さじ2

マヨネーズ大さじ1

塩少々

こしょう少々

作り方:

1.かぼちゃを蒸し、柔らかくなったら皮ごと潰す。

2.ボウルに入れて、ヨーグルトとマヨネーズを加え、塩こしょうで味を調える。

引用元:URL: かぼちゃのサラダレシピ – DELISH KITCHEN

まとめ

冬至に食べるものには「健康を守る」「みんなの無事を願う」という大切な意味があることがわかります。また、日本のいろいろな地域で昔から大事にされている冬至の食べ物を知ることで、家族や地域のつながりも感じられるでしょう。さらに、栄養たっぷりの食材を使った料理で、寒い冬を元気に過ごしていきましょう。

参考:

農林水産省公式サイト:日本の伝統的な食文化に関するページ

日本食文化史協会:各地域の食文化に関する参考情報