餅のカロリーと糖質を量で把握する(1個と100gの基礎)

角型1個の標準カロリーと糖質

角餅1個50gは、カロリー約112kcal・糖質約25g

角型の切り餅は1個50g程度が一般的です。食品成分表の100g値(餅223kcal・利用可能炭水化物約50g)を用いると、50gは約112kcal・糖質約25gに相当します。個体差は数g生じますが、比率は保たれるため、食べる個数の目安にできます。一方で複数個を連続で食べると総量が増えやすく、合計を確認しておくと安心です。

100g当たりの換算値でサイズ差をそろえる

100g基準から任意重量へ比例で換算する

成分表の100g当たり値を基準に、任意重量xgのエネルギーは「223×x/100(kcal)」で計算できます。例えば丸餅35gなら約78kcal、糖質は約17〜18gです。サイズや厚みが異なる場合も、まず重量を量り、100g値に比例させれば比べやすくなります。そのうえで食べる場面ごとに合計量を管理すると、毎日の調整がぐっと楽になります。

利用可能炭水化物(糖質相当)の見方を整理する

「糖質相当」の指標と表示上の確認点

食品成分表では「利用可能炭水化物(単糖当量)」が用いられ、餅100gでは約50gです。栄養成分表示では「炭水化物」が食物繊維を含む場合があり、1個表示と100g表示が混在します。まず単位(100g/1個/1食)を確認し、次に重量を測って換算すると、実際の摂取糖質を過不足なく把握できます。数値の根拠は一次資料で確認しています。

丸餅と切り餅の重量差を前提に目安を合わせる

丸35g・角50g前提で同等量にそろえる

家庭で用いられる丸餅は35g前後、角餅は50g前後が目安です。100g基準からの比例計算に従えば、丸餅2個(約70g)は約156kcal、角餅1個(50g)は約112kcalです。行事食や間食では「何個食べたか」より「総重量と合計kcal/糖質」で比較すると、食べ過ぎの兆しを早期に把握できます。一度は秤で量ってみると精度が上がります。

参照元:

文部科学省 「食品成分データベース 穀類/こめ/[もち米製品]/もち」

消費者庁 「栄養成分表示について」

餅とご飯・パンを同条件で比較する(100g基準と同カロリー換算)

茶碗ご飯とのカロリーと糖質の対応関係

同カロリーは、150gの茶碗ご飯=角餅約2個強=丸餅約3個

精白ご飯は100g当たり156kcalです。茶碗軽め1杯150gは約234kcalとなり、餅で同カロリーに合わせると約105g(223×x/100=234より)です。角餅なら約2個強、丸餅なら約3個に近い量です。糖質量も100g基準から比例で求められるため、主食の置き換えを行う際は「同カロリー・同重量」で比較すると比べやすくなります。

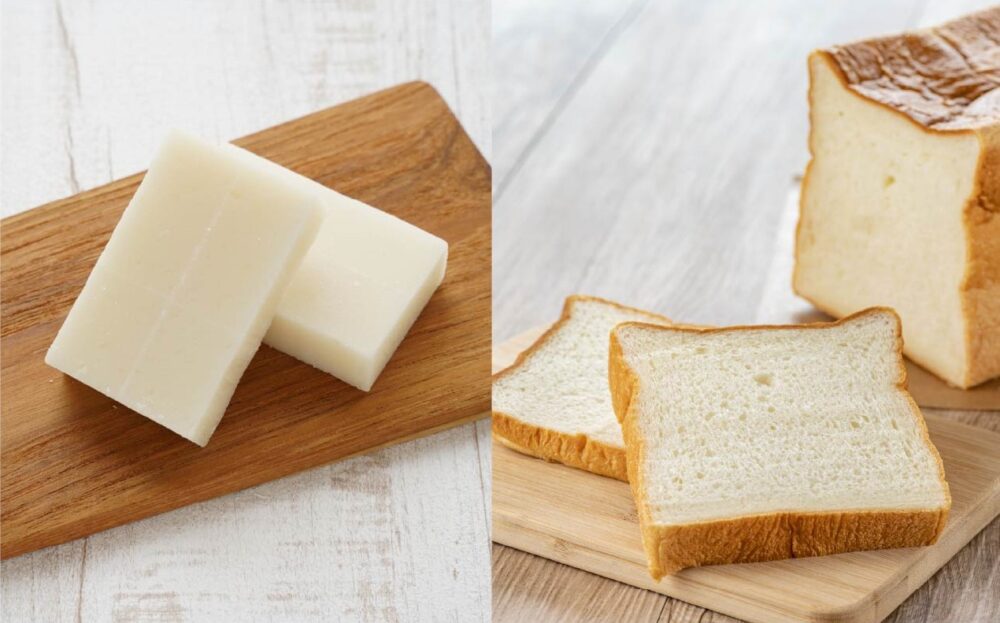

食パンとのエネルギー密度と量の違いを明確にする

食パンは100g当たり248kcal、餅は223kcalで、密度に差がある

食パンは100g当たり248kcal、餅は223kcalです。例えば200kcalで揃えると、食パン約81gに対し餅は約90gとなり、同カロリーでも必要重量が異なります。厚切り1枚が60g前後の製品もあるため、秤での確認と100g値からの逆算が実用的です。量の見誤りを避けるには、この密度差を意識して比べるのがおすすめです。

同カロリー換算での必要重量と糖質量を計算する

250kcal前後に揃えると、他の副菜との組み立てが簡単

同カロリー比較では「必要重量=目標kcal÷(100g当たりkcal)×100」が基本式です。例えば250kcalなら、餅は約112g、食パンは約101g、ご飯は約160gが目安です。糖質も同様に100g値から比例で求められます。行事食や間食では250kcal前後にそろえると、他の副菜との組み立てが容易になり、日々の1日のバランスが取りやすくなります。

参照元:

文部科学省 「食品成分データベース 穀類/こめ/[もち米製品]/もち」

消費者庁 「栄養成分表示について」

吸収と血糖の観点から考える「太る」の実像

うるち米ともち米のでんぷん組成と消化速度を整理

もち米はアミロース2割・アミロペクチン8割、もち米はアミロペクチンが主体

うるち米はおおむねアミロース2割・アミロペクチン8割、もち米はアミロペクチンが主体です。アミロペクチンは消化されやすい、とよくいわれます。一方で体重変化は摂取と消費のバランスに依存します。100g当たり223kcalという事実を踏まえ、量と頻度の調整こそが実務的なコントロールになります。

焼き方や調理法が血糖応答に与える影響

血糖は、調理形態と食べ方により変わる

血糖応答は食事の量・速度・組成の影響を受けます。表面が乾いた焼き餅は咀嚼回数が増え、汁物に入れると口当たりが柔らかく食べ進みやすくなります。同重量でエネルギーは一定(223kcal/100g)ですが、食べる速さや併せる具材で応答は変わり得ます。GIの概念を参考に、落ち着いて食べるのがおすすめです。

食べ合わせで吸収を緩やかにする工夫を具体化する

たんぱく質・食物繊維・時間配分で整える

餅は主にでんぷん由来のエネルギー食品です。主菜のたんぱく質や海藻・野菜の食物繊維と組み合わせ、200〜300kcal帯で量を整えると、食後の満足感が保たれやすくなります。汁物を先に口にし、よく噛む時間配分も有効です。吸収をゆるやかにする工夫は、同じカロリーでも満足感の差が出にくく、続けやすい食べ方につながります。

参照元:

農林水産省 「お米と健康・食生活」

厚生労働省 「e-ヘルスネット 血糖値」

厚生労働省 「1-4 炭水化物 GI(グリセミック・インデックス)」

個包装の切り餅を例に栄養成分表示を読み解く

100gと1個/1食表示の読み分けと換算手順を押さえる

表示単位→内容量→比例換算の順で読む

加工食品の栄養成分表示は「100g当たり」「1個当たり」「1食当たり」が使われます。まず単位を確認し、次に内容量や実測重量を把握します。例えば「100g当たり223kcal」の餅を1個50g食べる場合は、223×50/100=約112kcalです。糖質も同様に、100g当たり約50gなら1個で約25gと読み替えられます。

実重量のばらつきと個数での合算方法を確認する

1個ごとの実測と合算で総量を見る

個包装の切り餅は成形差で数gの幅が出る場合があります。秤で1個ずつ量り、合計重量から成分表の100g値で合算するとズレを抑えられます。例として48g+52g=100gなら223kcal、3個で概ね150gなら223×1.5=約335kcalです。糖質も同じ比例で計算し、行事食の総量を見ていくのに役立ちます。

置き換え計算でご飯・パンと比較する手順を示す

250kcalに合わせると、餅は約112g、精白ご飯は約160g、食パンは約101gが目安

主食の置き換えは同カロリー比較が分かりやすい方法です。250kcalに合わせると、餅は約112g(223kcal/100g)、精白ご飯は約160g(156kcal/100g)、食パンは約101g(248kcal/100g)です。1個50gの餅なら約2.2個相当と算出でき、食べ過ぎを防ぐ目安になります。

参照元:

消費者庁 「栄養成分表示について」

消費者庁 「栄養表示基準Q&A」

食べる場面別の実践ガイド(季節と運動量で調整)

朝昼晩の適量目安と間食での扱いを整理する

食事枠と間食枠を分けて量を決める

主食としての餅は他の副菜と合わせて全体量で調整します。間食は1回200kcal程度までに抑えると収支の見通しが立ちやすく、餅なら約90g(223kcal/100gで約200kcal相当)までが一つの目安です。朝は1個50g+汁物、昼は活動量に応じて調整し、夜は遅い時間の重ね食いを避けると整います。

運動前後や成長期でのエネルギー補給の工夫を示す

活動量に応じた前補給と後補給の考え方

身体活動はエネルギー消費を押し上げます。例として歩行3METs×60分×体重60kgで約190kcalを消費します。運動前に餅1個(約112kcal)を補給し、終了後はたんぱく質を含む食事で回復を図るとバランスが取りやすくなります。成長期は年齢・性別・活動レベルに応じ、基準範囲内で量と頻度を見直します。

減量期と体重維持期の頻度と上限の考え方をまとめる

同カロリー置換と少量削減でバランスを取る

体重維持は総エネルギー収支のバランスが大切です。夕食の主食を同カロリーで置換し、必要に応じて1日100〜200kcal分を少しずつ見直します。例えば茶碗ご飯150g(約234kcal)を餅1個50g(約112kcal)に替えると約120kcalの差が生まれます。無理のない頻度で継続し、活動量に合わせて見直します。

参照元:

厚生労働省 「お菓子屋や間食の取り入れ方」

厚生労働省 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

厚生労働省 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

関連記事

▷【おうちで楽しむ!餅の簡単レシピ&人気アレンジ15選】レンジ調理から甘い系まで

▷【鏡開きはいつ行う?】地域ごとの違いと鏡餅の活用アイデアを紹介

まとめ

餅のカロリーや糖質量、そしてご飯やパンとの比較や血糖値への影響までを知ることで、「なんとなく太りそう」といった曖昧な印象から一歩進み、餅を賢く楽しむための判断基準が得られます。特に、サトウの切り餅など市販品の栄養成分表示を活用すれば、1個あたりの摂取カロリーや糖質を具体的に把握できます。その結果、無理な我慢をすることなく、自分に合った食べ方ができるようになります。また、ご飯やパンと比較したときの位置づけがわかることで、「餅=高カロリー」というイメージだけに振り回されることなく、量や組み合わせを工夫すれば、ダイエット中でも安心して楽しめることができるでしょう。この記事を通して得た情報を、健康的な食習慣のためにぜひ役立ててください。