たけのこの旬はいつ?

たけのこの旬は春が一般的

たけのこの旬は春(3月〜5月)が一般的

日本で最も流通しているたけのこは、「孟宗竹(もうそうちく)」という品種で、3月〜5月に収穫のピークを迎えます。この時期のたけのこは、香りが良く、甘みがあり、柔らかい食感が特徴です。特に新鮮なものは煮物や炊き込みご飯などに適しており、春の味覚として親しまれています。スーパーや市場で販売されるたけのこは、ほぼこの春の孟宗竹であり、多くの人にとって「たけのこの旬=春」と認識されています。

市場に流通するたけのこの約9割が春に収穫されたもの

たけのこは全国各地で栽培されていますが、その大部分を占めるのが春に収穫される孟宗竹です。農林水産省の統計によると、日本国内で流通するたけのこのほとんどが春に収穫されたものとされています。また、家庭で調理されるだけでなく、外食産業や加工食品にも広く使われています。たとえば、缶詰や水煮パックにされるたけのこも、多くが春に収穫されたものです。このように、市場に出回るたけのこの大半が春の収穫であることからも、春がたけのこの旬といえる理由がわかります。

たけのこの発芽には気温15℃以上が必要で春が最適な時期

たけのこが発芽するには、地温が15℃以上になることが必要です。そのため、気温が安定して上昇する春は、たけのこが一斉に成長する季節となります。逆に冬は気温が低すぎて発芽せず、夏は成長しすぎて竹になってしまうため、春こそが収穫の適期となります。また、春のたけのこは成長が早く、数日で固くなってしまうため、適切なタイミングで収穫することが重要です。新鮮なうちに食べることで、たけのこの風味や食感を最大限に楽しむことができます。

秋にも収穫できるたけのこはあるが、全国的な流通量は少ない

一般的にたけのこの旬は春ですが、一部の品種は秋(10月〜11月)にも収穫されます。例えば、高知県で栽培される「四方竹(しほうちく)」や、「淡竹(はちく)」などが挙げられます。四方竹はシャキシャキとした食感が特徴で、地元では炒め物や煮物などに使われます。しかし、これらの秋のたけのこは全国的な生産量が少なく、一般のスーパーではほとんど見かけません。主に地元の直売所や一部の飲食店で提供されることが多く、流通量の面からも「たけのこの旬=春」という認識が広まっています

たけのこの旬は地域によって異なる

たけのこの旬は、温暖な地域ほどたけのこの旬が早く、寒冷地ほど遅い

たけのこが旬を迎える時期は地域によって大きく異なります。その主な理由は、たけのこの発芽に必要な「地温15℃以上」という条件があるためです。温暖な地域では、気温が早くから上昇し、地温も早く15℃を超えるため、たけのこの収穫が早く始まります。一方、寒冷地では春の訪れが遅く、地温が上がるのに時間がかかるため、収穫のタイミングが後ろにずれ込むことになります。

たけのこの収穫時期は、地域ごとに違う

日本各地での具体的なたけのこの収穫時期は以下のようになっています。

- 九州・四国・関西:3月〜4月

- 東海・関東:4月〜5月

- 東北・北海道:5月〜6月

例えば、関東の市場では4月頃に九州産のたけのこが出回り始め、5月に入ると地元関東産が旬を迎えます。同じ孟宗竹のたけのこでも、このように地域によって収穫のピークは異なります。

地域ごとの収穫時期を意識すると、新鮮なたけのこを楽しめる

たけのこは収穫後、時間が経つと風味が落ちやすい食材です。そのため、できるだけ地元産の旬のものを選ぶことが、新鮮で美味しいたけのこを食べるポイントとなります。例えば、春先に関東のスーパーで見かけるたけのこは、九州など温暖な地域で収穫されたものが多く含まれます。しかし、地元産のたけのこが市場に出回るのはもう少し後の時期になるため、地域ごとのピークを把握しておくと、最も美味しい時期を逃さずに済みます。

たけのこの美味しい食べ方

美味しいたけのこの選び方

皮にツヤがあり、重みがあるたけのこを選ぶ

たけのこは皮付きのまま売られているものが新鮮です。皮があることで乾燥を防ぎ、水分が保持され、みずみずしさが長持ちします。また、皮にツヤがあり、しっとりとしているものは、収穫したてで鮮度が良い証拠です。逆に、皮が乾燥しシワがあるものは、水分が抜けて風味が落ちている可能性が高いため避けましょう。さらに、持ったときにずっしりと重みがあるものは、水分を多く含み甘みが強い傾向があります。反対に軽いものは乾燥が進み、繊維が固くなりやすいので注意が必要です。

穂先が黄色く、根元の色が白いものが新鮮

たけのこの鮮度は、穂先と根元の色で見極めることができます。穂先が黄色いものは若くて柔らかく、えぐみが少ないため、美味しく食べられます。反対に、穂先が緑色に変色しているものは、収穫から時間が経過し、えぐみが増している可能性が高いです。また、根元の色が白いものほど新鮮で、時間が経つと茶色や赤っぽく変色し、乾燥して固くなります。 穂先が閉じているものほど収穫から時間が経っていないため、鮮度が高く、柔らかいたけのこを選ぶ目安になります。

根元の切り口がみずみずしく、赤いブツブツが少ないものが良い

たけのこの根元の切り口が白くみずみずしいものは、収穫から時間が経っていない新鮮な証拠です。時間が経つと切り口が茶色くなり、乾燥して固くなります。また、皮の表面に赤いブツブツ(斑点)が少ないものを選ぶのもポイントです。赤いブツブツが多いとアクが強く、えぐみが出やすくなります。根元の切り口が新鮮かどうかを確認することで、より柔らかく美味しいたけのこを選ぶことができます。

たけのこの下処理方法

たけのこは購入後できるだけ早くアク抜きをする

たけのこにはシュウ酸やホモゲンチジン酸が含まれ、時間が経つとえぐみが強くなります。特に春のたけのこ(孟宗竹)はアクが強く、長時間放置すると苦みが増し、食感も悪くなるため、購入後はできるだけ早くアク抜きを行うことが重要です。すぐに処理できない場合は新聞紙に包み、冷蔵庫で保存し、翌日までに処理しましょう。時間が経ちすぎたたけのこはアクが抜けにくくなり、調理してもえぐみが残りやすくなるため、注意が必要です。

アク抜きには米ぬかと唐辛子を使うのが一般的

たけのこのアク抜きには米ぬかと唐辛子を使う方法が一般的で、えぐみを抑える効果が高いです。米ぬかはシュウ酸を中和し、唐辛子は雑菌の繁殖を抑える役割を果たします。また、唐辛子を加えることで、雑菌の繁殖を抑え、保存性を高めることもできます。

基本的なアク抜きの手順は以下の通りです。

- たけのこを皮付きのまま縦半分に切る(または根元に十字の切れ目を入れる)。

- 大きめの鍋に水を入れ、たけのこを完全に浸す。

- 米ぬか(1/2カップ程度)と唐辛子(1〜2本)を加える。

- 中火で約1時間ほど茹でる(竹串がスッと通る程度)。

- 火を止め、そのまま冷めるまで放置し、完全に冷めてから皮を剥く。

米ぬかがない場合は、米のとぎ汁や重曹を代用できます。茹でた後に完全に冷ましてから皮を剥くことで、えぐみを抑えつつ、たけのこの風味を活かせます。

引用:https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2103/spe1_02.html?utm_source=chatgpt.com

たけのこの適切な保存方法

短期間保存する場合は、皮付きのまま新聞紙に包み、冷蔵庫の野菜室で保存する

たけのこは収穫後すぐに水分が抜けやすいため、皮を剥かずに保存することで乾燥を防ぎ、鮮度を保つことができます。新聞紙に包むことで余分な水分を吸収しながら適度な湿度を保ち、冷蔵庫の野菜室に入れることで温度変化を抑えられます。この方法では2〜3日程度の保存が可能ですが、それ以上経過するとアクが強くなり食感も損なわれるため、早めに調理することが理想的です。長期間保存する予定がある場合は、下茹でをしてから冷蔵または冷凍保存するのが適切です。

茹で後に水に浸して冷蔵保存すると、約1週間保存できる

たけのこは収穫後すぐにアクが強くなるため、長く保存する場合は下茹でしてアク抜きをしてから保存するのが最適です。下茹でしたたけのこは水に浸して冷蔵保存することで、乾燥や酸化を防ぎながら鮮度を維持できます。ただし、水を交換しないと雑菌が繁殖しやすくなり、風味が落ちる原因にもなるため、毎日水を交換することが大切です。この方法では約1週間保存が可能ですが、それ以上の保存を考えている場合は、冷凍または乾燥保存を活用することをおすすめします。

長期間保存する場合は、冷凍または乾燥保存を活用する

1週間以上保存したい場合は、冷凍または乾燥保存が適しています。冷凍する場合は、下茹でしてから食べやすい大きさにカットし、水気をしっかり切って保存袋に入れるのがポイントです。 冷凍すると食感がやや変わるものの、煮物や炒め物には問題なく使えます。保存期間の目安は約1ヶ月です。一方、乾燥保存する場合は、薄切りにして天日干しにし、しっかり乾燥させてから密閉容器に保存すると半年以上保存可能になります。戻す際はぬるま湯でゆっくり戻すと、風味を活かした調理ができます。

旬のたけのこを活かしたレシピ

たけのこの炊き込みご飯

材料(2〜3人分)

- 米 … 2合

- たけのこ(水煮またはアク抜き済み) … 100g

- 油揚げ … 1/2枚

- にんじん … 1/4本

- だし … 400ml

- 醤油 … 大さじ2

- みりん … 大さじ1

- 酒 … 大さじ1

- 塩 … 少々

作り方

- 米を研いで30分ほど浸水させ、ざるに上げておく。

- たけのこは薄切り、油揚げとにんじんは細切りにする。

- 炊飯器に米、だし、醤油、みりん、酒、塩を入れて軽く混ぜる。

- 具材(たけのこ・油揚げ・にんじん)を上にのせ、炊飯する。

- 炊き上がったら全体を混ぜ、10分ほど蒸らして完成。

- お好みで刻んだ青ねぎや木の芽を添えると、より香りが引き立つ。

レシピ引用元:たけのこご飯(炊き込みご飯)のレシピ/作り方 – 白ごはん.com

たけのこの煮物

材料(2〜3人分)

- たけのこ(水煮またはアク抜き済み) … 200g

- だし … 400ml

- 醤油 … 大さじ2

- みりん … 大さじ2

- 砂糖 … 小さじ1

- 酒 … 大さじ1

作り方

- たけのこを食べやすい大きさに切る(穂先はくし切り、根元は輪切りや乱切り)。

- 鍋にだし、醤油、みりん、砂糖、酒を入れて火にかける。

- 沸騰したらたけのこを加え、弱火で15〜20分ほど煮る。

- 落とし蓋をして煮ると味がしっかり染み込む。

- 一度冷ますと、さらに味が馴染み、美味しくなる。

- 器に盛り、お好みで木の芽を添えて完成。

レシピ引用元:たけのこの土佐煮 – レシピ大百科 – 味の素パーク

たけのこの天ぷら

材料(2人分)

- たけのこ(水煮またはアク抜き済み) … 100g

- 天ぷら粉 … 100g

- 冷水 … 150ml

- 揚げ油 … 適量

- 塩(仕上げ用) … 少々

作り方

- たけのこを薄切りにし、水気をよく拭き取る。

- ボウルに天ぷら粉と冷水を入れ、さっくりと混ぜる(混ぜすぎないよう注意)。

- たけのこに衣をつけ、170℃の油でカラッと揚げる(2〜3分程度)。

- 余分な油を切り、熱いうちに塩を振ると美味しい。

- 天つゆや抹茶塩を添えると、より上品な味わいに仕上がる。

レシピ引用元:水煮を使ってお手軽に♪たけのこの天ぷら-デリッシュキッチン

たけのこの栄養と健康効果

たけのこに含まれる栄養素

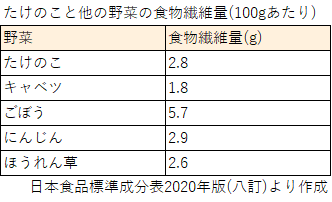

たけのこは食物繊維が豊富で、腸内環境を整える

たけのこには不溶性食物繊維が多く含まれ、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する働きがあります。不溶性食物繊維は水分を吸収しながら腸を刺激し、老廃物の排出を助けるため、便秘予防にも効果的です。また、食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、腸内フローラを整える役割もあります。たけのこ100gあたりの食物繊維量は約2.8gとされ、野菜類の中でも比較的多い部類に入ります。ただし、食物繊維を摂りすぎると消化不良を起こしやすいため、胃腸が弱い方は適量を心がけましょう。

カリウムを多く含み、余分な塩分を排出し、高血圧予防に役立つ

たけのこにはカリウムが豊富に含まれており、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあります。 カリウムは細胞の浸透圧を調整し、血圧を安定させる役割を持つため、高血圧の予防やむくみの解消に効果的です。たけのこ100gあたりのカリウム含有量は約520mgとされ、多くの野菜と比較しても高い水準にあります。ただし、カリウムは水溶性のため、アク抜きや茹でこぼしをすると一部流出してしまいます。効率よく摂取するためには、煮物やスープなど、煮汁ごと食べられる料理にするのが理想的です。

鉄分や亜鉛などのミネラルを含み、健康維持に役立つ

たけのこには鉄分・亜鉛・マグネシウム・リンなどのミネラルが含まれており、健康維持に必要な栄養素を補うことができます。鉄分は血液中のヘモグロビンを構成する成分であり、不足すると貧血の原因になります。特に女性や成長期の子どもにとって重要な栄養素です。また、亜鉛は免疫機能の維持や味覚の正常化に関わる栄養素で、不足すると味覚障害や免疫力の低下を招く可能性があります。たけのこは低カロリーながら栄養バランスが良いため、ダイエット中の栄養補給にも適しています。鉄分の吸収率を上げるために、ビタミンCを含む食材(レモン・ピーマンなど)と一緒に摂取するのが効果的です。

たけのこはダイエットに向いている?

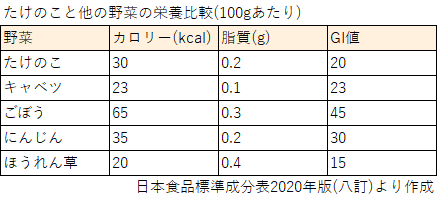

たけのこは低カロリー・低脂質で、食べ応えがありダイエット向き

たけのこは100gあたり約30kcalと低カロリーで、さらに脂質が0.2gと極めて少ないため、脂質制限中やダイエット中の方に適した食材です。また、たけのこは水分を多く含み、噛み応えがあるため、咀嚼回数が増え、満腹感を得やすいという特徴があります。例えば、たけのこを炒め物やスープに加えることで、カロリーを抑えながら料理のボリュームを増やすことができます。低カロリーで食べ応えがあるたけのこは、食事制限中でも満足感を得たい方にとって理想的な食材です。

たけのこは低糖質・低GIで、血糖値の上昇を抑え脂肪の蓄積を防ぐ

たけのこは100gあたり約1.5gの糖質量と、非常に低糖質な食材です。さらに、GI値が約20と低く、血糖値の急上昇を防ぐ働きがあります。食後の血糖値が急激に上がると、インスリンが大量に分泌され、脂肪が蓄積されやすくなりますが、たけのこはこの影響を抑えるため、糖質制限中の食事や血糖値管理を意識した食事に最適です。また、食物繊維が豊富なため、糖の吸収を緩やかにし、血糖値の急激な変動を抑える効果も期待できます。例えば、ご飯の量を減らし、たけのこを増やした炊き込みご飯や炒め物にすることで、糖質を抑えつつ、満足感のある食事が可能になります。

まとめ

本記事を読むことで、たけのこの旬や産地ごとの収穫時期、美味しく食べるための選び方や調理法を理解できます。特に、春が最も旬であり、地域ごとに収穫時期が異なることを知ることで、より新鮮なたけのこを選ぶポイントがわかります。また、アク抜きの重要性や保存方法を学ぶことで、たけのこの風味を最大限に活かした調理が可能になります。さらに、低カロリー・低糖質・栄養豊富なたけのこは、ダイエットや健康維持にも最適です。この記事を参考に、たけのこを食卓に取り入れ、旬の味を楽しんでみてください。

サザエ食品では、自家製の味付けご飯に筍スライスをトッピングした「季節の味わい 筍ごはん弁当」を販売します。

この季節ならではの美味しさを、ぜひお楽しみください。

◇季節の味わい 筍ごはん弁当

本体価格:700円(税込 756円)

販売期間:2025年3月4日~6月上旬

引用元:

農林水産省「これからが旬!たけのこで『春』を感じよう

URL:https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2103/spe1_02.html?utm_source=chatgpt.com

トライアルマガジン: 「たけのこの保存は冷凍・冷蔵・塩漬けで長持ち!適切なやり方を紹介」

URL:https://www.trial-net.co.jp/mag/detail/7354/?utm_source=chatgpt.com

厚生労働省「日本食品標準成分表」

URL:https://www.mext.go.jp

厚生労働省「食事バランスガイド」

URL:https://www.mext.go.jp

国立健康・栄養研究所「たけのこの栄養価」

URL:https://www.nibiohn.go.jp/