どの加熱法にも使える!アルミホイル調理の基本

アルミホイル使用のメリットとは?

水分を逃がさず、ふっくら仕上げる

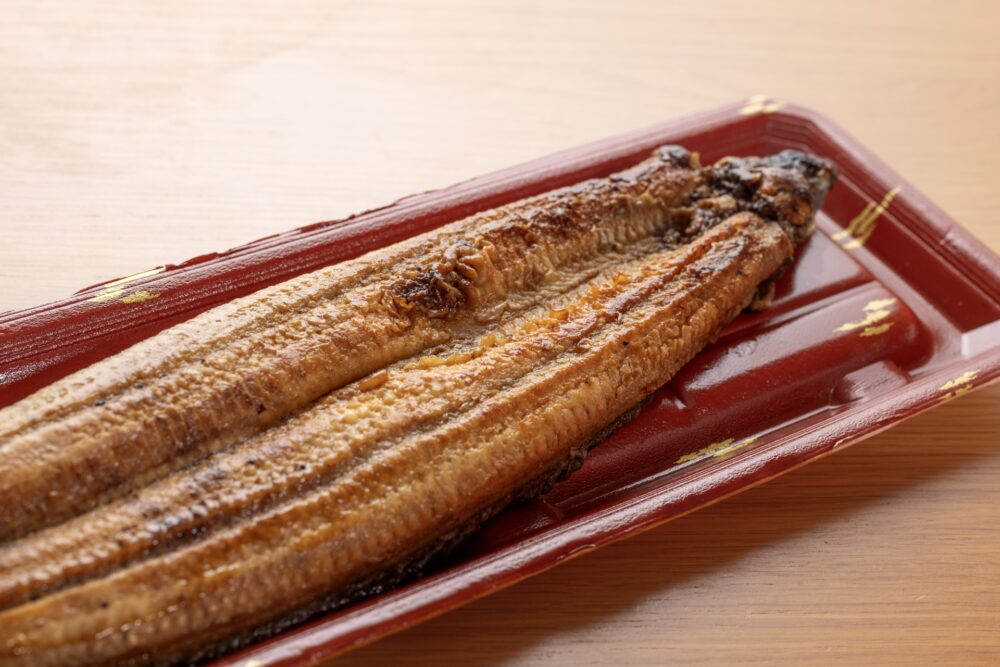

市販のうなぎはすでに加熱加工されているため、再加熱時に最も避けたいのは「パサつき」です。アルミホイルで包んで温めると、うなぎから出た水分が逃げず、ホイル内に蒸気として滞留します。これがまるで“簡易スチーマー”のような状態を生み出し、食材全体が穏やかに加熱されます。結果として、うなぎの身は乾燥せず、表面しっとり・中ふんわりとした仕上がりに。特にレンジやフライパンでは乾燥しがちな「表皮のパリつき感」も抑えられます。

焦げ・皮の崩れを防ぐ緩衝材として機能

うなぎの皮はタレが染み込んでおり、焦げやすく・破れやすいのが特徴です。特に直火やトースターでの再加熱は、タレだけが先に焦げて苦味が出たり、皮が鍋肌にくっつくトラブルが多発します。アルミホイルを使うと、熱をやわらかく伝える“断熱層”となり、直接火に触れるのを防ぎます。これにより、皮目が剥がれず、タレが焦げるリスクも軽減されます。

ニオイや油はねを抑えて後片付けもラクに

うなぎの再加熱で意外と気になるのが、調理中のニオイと油はね。特に朝調理して出勤する家庭では、衣服や部屋にニオイが残るストレスが大きな悩みです。ホイルで包むことで、タレの飛び散りや香ばしい脂の揮発を抑えられます。その結果、コンロやトースターの汚れが最小限に抑えられ、後片付けが格段にラクになります。

アルミホイル調理の正しい包み方

包み方の基本は“ふんわり密閉”

市販のうなぎを美味しく再加熱するためには、アルミホイルの「包み方」自体が出来栄えを左右する重要ポイントです。なかでも基本となるのが、「ぴっちり密封せず、ふんわりと空間を持たせて包む」方法です。ホイルの中に1〜2cm程度の空間を残すことで、うなぎの脂やタレから発生した蒸気がホイル内にとどまり、うなぎ全体が“蒸されるように”温まります。これにより、外側が乾かず、中までしっとりふっくらと仕上がります。ホイルをぴったり密閉してしまうと、蒸気が逃げられずに内圧が上がり、ホイルが破れたり、タレが吹き出して焦げる原因にもなります。理想の形状は「ほんのりドーム状に膨らむラップ」。これは、電子レンジ用の蒸気ドームカバーと同じ発想で、「調理中の蒸気を逃がさず、やさしく包み込む層」をつくるイメージです。

ホイルの光沢面を「内側」にするのが基本

アルミホイルには表面にツヤのある「光沢面」と、ややザラついた「マット面」があります。調理時は、光沢面(ツヤ面)を内側にしてうなぎと接触させるのが基本です。これは、ツヤ面が赤外線(熱)を反射しやすく、焦げを防ぎながら熱のこもりすぎを防ぐ効果があるためです。特に蒲焼きのような甘いタレが塗られているうなぎは、糖分の焦げやすさが問題になります。光沢面を内側にすることで、過度な焼き焦げやタレのカラメル化による苦味の発生を抑えることができます。さらに調理の安定感を高める工夫として、ホイルを使う前に一度軽く「くしゃっ」としてから広げる方法があります。この“しわ加工”によってホイルに細かい凹凸が生まれ、うなぎが滑りにくくなり、包みやすくなるだけでなく、内部の蒸気やタレの滞留も緩和されるため、焦げや破れのリスクが下がります。

熱源との接触を避ける「舟形構造」

うなぎの皮は非常に繊細で、トースターやグリルなどの金属面に直接触れてしまうと、加熱中に皮が破れたり、焦げてしまうリスクが高まります。特にタレの糖分は焦げやすく、加熱時の接触は見た目と風味に悪影響を及ぼします。これを防ぐために効果的なのが、「舟形(ふながた)ホイル構造」。アルミホイルを浅く器のように立てて形成することで、うなぎがトレイや網に直接触れない構造を作るのです。この形にすれば、タレや脂が下に流れてもホイルがキャッチし、キッチン機器の汚れ防止にもなります。また、ホイルの舟が軽く膨らむことで蒸気空間も確保できるため、見た目・味・後片付けの三拍子がそろった工夫といえるでしょう。

引用元:

JR東日本メディア 「家庭でできる「鰻の温め方」3種類とおいしいひと手間をご紹介」

さとうの鰻 「うなぎの美味しい焼き方は?旨味を引き出す自宅での調理方法を伝授」

加熱法の違いを知って、仕上がりをコントロールする

蒸し焼きの特徴と活用シーン

蒸し焼きは「しっとり感」を重視した加熱法

市販のうなぎを美味しく再加熱するには、「ふっくらしっとりした食感」を取り戻すことが重要です。蒸し焼きは、フライパンに大さじ1〜2程度の水または日本酒を加えて蓋をし、中火で2〜3分加熱する方法。うなぎを直接火に当てず、蒸気で包むように温めるため、皮が硬くならず、身も乾燥せずに加熱できるのが最大の特長です。例えるなら、「羽毛布団にくるまれたような温もり」でじっくり加熱されるイメージ。特に電子レンジでは再現しにくい“ふっくら感”を、家庭用調理器具で実現できます。

蒸し焼きは、うなぎの“柔らかさ”を重視したい人におすすめ

蒸し焼きは、うなぎの“柔らかさ”を重視したい人におすすめの加熱方法です。特に、高齢者や小さなお子さまの食事で噛みやすさを優先したい場合や、お弁当など冷めても美味しく食べたいときに適しています。再加熱しても身がパサつかず、しっとりとした食感を保てるのが特徴です。また、うなぎのタレの焦げや強いニオイを抑えたいときにも有効です。さらに、火力の調整に神経を使う必要がなく、調理ミスが起きにくいため、料理初心者でも安心して取り入れられる加熱方法です。

酒を使った蒸し焼きでさらに風味UP

蒸し焼きを行う際、水の代わりに日本酒や料理酒を少量加えることで、風味や柔らかさがさらに引き立ちます。酒に含まれるアルコールと有機酸が、うなぎ特有の臭み成分(トリメチルアミンなど)を揮発させる働きを持つため、匂いが抑えられ、味にまろやかさが加わります。また、アルコールはたんぱく質を部分的に分解し、身をさらに柔らかくする作用もあるため、特にスーパーや量販店のうなぎを“料亭風”に仕上げたい場合におすすめです。

直焼きの特徴と注意点

香ばしさと皮のパリッと感が最大の魅力

直焼きは、「皮のパリッと感」と「香ばしい香り」を最大限に引き出せる加熱法です。この焼き目と香りは、糖とアミノ酸が加熱によって反応する「メイラード反応」によって生まれます(例:パンの耳や焼きおにぎりと同じ原理)。うなぎ表面に香ばしい焼き色と独特のうまみ成分が加わり、「外はパリッと香ばしく、中はジューシー」という理想的な仕上がりに近づきます。特にトースターやグリルは表面温度が高くなりやすく、短時間でも香り高い仕上がりが得られるのが特長です。

身のパサつきや焦げつきに注意が必要

直焼きの加熱は「香ばしさ」を得られる一方で、身の乾燥や焦げのリスクが高いことに注意が必要です。特に皮の裏側や身の端から水分が蒸発しやすく、時間が経つほどパサつきやすくなります。また、蒲焼きのタレは糖分(みりん、砂糖)が多く含まれており、高温で急加熱すると「焦げて苦味が出る」「タレがカラメル化して鍋にこびりつく」などの失敗が起きやすくなります。さらに、皮が網や金属面に密着して破れやすいため、焼き上がりの見た目が崩れてしまうことも。対策として、加熱前に表面のタレを軽くふき取っておくことや弱火からスタートして様子を見ながら加熱すること、網やトレイにクッキングシートや薄く油を塗ることでくっつきを防止することができるでしょう。

直焼きには身が厚めのうなぎが向いている

直焼きに向いているのは、皮がしっかりしていて身が厚めのうなぎです。とくに「関西風(地焼き)うなぎ」は蒸し工程がなく、皮に弾力があるため、直焼きでも崩れにくく、香ばしさが際立ちます。また、大ぶりなうなぎや、タレがしっかりと染みたタイプは、うな丼として「焼きたてをすぐに食べる」スタイルに最適です。香ばしい香りと甘辛いタレの相乗効果が楽しめます。一方で、「関東風(蒸し入り)うなぎ」や、冷凍で薄手に加工されたものは皮が柔らかく崩れやすいため、直焼きでは仕上がりが悪くなることがあります。

引用元:

虎ノ門市場「冷凍うなぎの解凍方法とは?~蒸し焼き・直火焼きとは」

さとうの鰻 「うなぎの「蒸し」と「焼き」の違いとは?せいろ蒸しや通販で買える美味しい商品も紹介」

加熱器具別・うなぎの最適な温め方

フライパン調理のポイント

弱火で5〜7分がふっくら仕上げの黄金ルール

ホイル包みでうなぎを再加熱する際、火加減は「弱火〜中弱火」かつ加熱時間は「5〜7分」がベストです。これは、ホイルが直接火を遮断して熱をゆっくり均等に伝える特性を持つためです。とくにフライパンで調理する場合は、蓋をして蒸気を逃さず加熱し、最後の1分は火を止めて余熱で蒸らすと、うなぎの水分と脂を保ったまま、内部までやさしく加熱できます。

常温に戻すことで火の通りが均一に

加熱前にうなぎを10〜15分室温に置いておくことで、火の通りにムラが出にくくなります。冷蔵庫から出したばかりのうなぎは、中心温度が5℃前後と低く、外側だけが先に温まりやすいため、「中が冷たいまま」「表面だけ焦げる」という失敗の原因になります。

追いダレは後がけがベター

蒲焼きタレには糖分(主にブドウ糖や水飴)やみりん成分が豊富に含まれています。加熱中にこれらがホイルの内壁と接触すると、160〜180℃付近でキャラメル化し、すぐに焦げて苦味が出る可能性があります。加熱前はタレをほんの少量にとどめ、仕上げ後に追いダレとして塗ることで、風味と照りが際立ち、焦げの心配も不要になります。

トースターを使う際の工夫

予熱で焼きムラを防ぐ

トースターでうなぎを温め直す際、事前の予熱(2〜3分)が仕上がりに大きく影響します。予熱せずに加熱を始めると、庫内温度の立ち上がりが遅く、うなぎの表面だけが先に乾燥してしまい、中は冷たいままになるという「焼きムラ」が起きやすくなります。これは、トースターがオーブンよりも密閉性に劣り、ヒーターと食材の距離が近いためです。事前に庫内を温めておくことで、うなぎ全体に熱が均等に伝わりやすくなり、ふっくらした身と香ばしい皮を両立できます。

ホイルドームで焦げ・においを防ぐ

アルミホイルを使用する際は、食材にぴったり巻きつけるのではなく、ドーム状にふんわり包むことが重要です。この形状によって、うなぎから出た蒸気や脂がホイル内を循環し、簡易的な蒸し焼き状態を作ることができます。特にトースターは構造上、ヒーターが近くてタレの飛び散りや焦げが発生しやすいため、ホイルドームが煙やにおいの発生を防ぐ「火のバリア」として機能します。

後半でホイルを開けて焼き目をつける

ふっくら仕上げと香ばしさの両立には、加熱の後半にホイルを「半開き」にするというテクニックが有効です。これは、最初の数分でうなぎ全体を蒸気で温めたあと、最後に空気を入れて表面を乾燥させることで、皮をパリッと仕上げる方法です。たとえば、全体加熱時間が6分であれば、前半の4分間はホイルを閉じたまま、後半2分で軽く開けるのが理想的です。一気に全開にすると水分が急激に飛び、身が硬くなりやすいため、「半開き」で焼き目の加減を調整します。

グリルで仕上げるときの注意点

網にくっつかないため、最初は「皮を上」にして加熱する

グリルでうなぎを加熱する際、皮が網にくっついて破れるというトラブルがよく起こります。特に市販のうなぎは、皮が柔らかく加工されており崩れやすいため、最初は「皮を上」にして加熱するのが原則です。網に触れる面(うなぎの身側)には、薄く油を塗るか、クッキングシート対応ホイルを敷くことで密着を予防できます。さらに、身の下に“舟形”に整えたホイルを敷くと、皮が直接金属に触れず、取り出す際もスムーズで、料理初心者や、盛りつけの見た目にこだわる場合にも有効です。

焦げ防止には火力を中火以下にし、火との距離を5~7cmほど確保する

グリルの特徴は、火元との距離が近く、直接的な強火が当たることです。これにより、表面は香ばしくなりやすい反面、焦げすぎるリスクも高いのが難点です。焦げを防ぐためには、火力を中火以下に抑えるとともに、うなぎと火の距離を5〜7cmほど確保するのが理想的。火が強すぎると、タレの糖分が急速にキャラメル化し、苦味や異臭の原因になります。上下加熱式のグリルでは、最初は下火だけで加熱し、最後に上火を加えて仕上げる「二段階加熱」が有効です。これにより、表面は香ばしく、中はしっとりというバランスのよい仕上がりになります。

油・タレ対策でグリルの受け皿に1cm程度の水を張っておくと後片付けも楽に

うなぎを焼くと、脂や甘いタレがグリルの受け皿に落ちて煙やにおいの原因になることがあります。これを防ぐには、あらかじめグリルの受け皿に1cm程度の水を張っておくのが効果的です。落ちた脂が燃えるのを防ぎ、煙の発生を抑えることができます。また、ホイルを受け皿に敷くことで、調理後の掃除もぐっとラクになります。甘いタレは焦げつきやすく、こびりつくと洗うのが大変なので、事前の準備でストレスを減らすことがポイントです。

引用元:

日の出みりん公式サイト 「日の出料理酒で美味しいうなぎの温め方」

HANKYU FOOD 「うなぎのおいしい食べ方は?温め方のコツやアレンジレシピも」

農林水産省「鰻のかば焼き 東京都」

専門家がすすめるうなぎ再加熱の“盲点”と納得テク

洗う?洗わない?温め直し前の下処理の正解

基本は「洗わずそのまま」がおすすめ

市販のうなぎ蒲焼きは、タレの味や量が製造段階で最適化されており、基本的にはタレ込みでそのまま加熱する前提で設計されています。とくに真空パック品では、加熱時にタレの香気成分が立ち上がるような製法(再加熱時の風味を最大限引き出す調味バランス)が用いられているため、水洗いによってタレを落とすと、本来の味や風味を損なう可能性があります。また、蒲焼きに使用されるタレには、糖類(例:ブドウ糖・果糖)や旨味成分(グルタミン酸ナトリウムなど)が多く含まれており、これらがメイラード反応を促し、香ばしい焼き色や食欲をそそる香りを引き出す鍵となります。こうした成分を落とすことで、味が薄くなる・焼き目がつきにくくなる・風味が物足りないといったマイナス要素が出やすくなります。さらに、国内大手うなぎメーカー(例:マルハニチロ、ニッスイなど)や管理栄養士の公式レシピでも、「洗わずにタレごと加熱する」方法が推奨スタンダードとされています。

味をリセットしたいときは洗うほうがよい

すべての場合において「洗わない方が良い」とは限りません。たとえば、市販のタレが甘すぎたり濃すぎたりすると感じる場合や、再加熱にトースターやグリルなど焦げやすい調理器具を使う場合には、うなぎを軽く水洗い、あるいはぬるま湯で表面をさっと流すとよいでしょう。また、子どもや高齢者など薄味を好む家族に提供する際にも、タレを一度洗い流してから調整すると食べやすくなります。さらに、好みに合わせて追いダレを別添えにしたり、自作したタレで味を変えたいときにも、うなぎを「リセット」する意味で洗っておくのが有効です。特に直火に近い加熱方法ではタレが焦げやすく、苦味や焦げ臭が出やすいため、あらかじめタレを落としておくと、仕上がりも良くなり安心して調理できます。

ガッテン流&話題レシピから見る注目テクニック

ガッテン式「湯通し+蒸し焼き」

市販のうなぎ蒲焼きをふっくら美味しく仕上げる方法として、NHK「ためしてガッテン」で紹介されたのが、「湯通し+蒸し焼き」の組み合わせです。まず、うなぎの表面に熱湯をかけてタレや脂を軽く洗い流すことで、焦げつきや臭みの原因を除去。このひと手間で、タレのべたつきや甘さが抑えられ、仕上がりの香りも軽やかになります。次に、フライパンで日本酒を加えて蒸し焼きにすることで、アルコールが臭みを飛ばし、蒸気が身全体にやさしく熱を伝えます。結果として、料亭風の「皮までしっとり、口当たりなめらか」な一品に仕上がります。この方法は「タレが濃すぎる」「レンジ加熱だとパサつく」といった悩みの多い方に最適です。

話題の「炊飯器でふっくら蒸し」テク

最近SNSやYouTubeで注目を集めているのが、炊飯器の保温機能を使ってうなぎを蒸す方法です。方法は簡単で、うなぎをホイルに包み、炊飯器の内釜に置き、保温モードで20〜30分加熱するだけ。ポイントは、炊飯器の保温温度(約60〜70℃)が、うなぎの脂を溶かしてしっとりさせるのにちょうどよいこと。加熱ムラが少なく、乾燥の心配もないため、「火加減が苦手」「料理初心者」という人でも失敗しにくい調理法です。また、時間をかけてじっくり加熱されることで、タレの味が身全体になじみ、まるで店のような一体感のある仕上がりになります。

「トースター×ホイル×追いダレ」の三段活用

人気料理系メディアや動画でも多く紹介されているのが、「ホイルで包んでトースター加熱→途中でホイルを開けて焼き目→最後にタレをかけて仕上げる」という3ステップ調理法です。この方法は、うなぎをホイルで蒸すようにふっくら温めたあと、ホイルを開けて皮に焼き目をつけることで、香ばしさとしっとり感を両立できるのが最大の特徴。最後にタレを追いがけすることで、香りと照りが立ち、見た目にも食欲をそそる仕上がりになります。“蒸し→焼き→味仕上げ”の工程は、プロの料理人も行う加熱の基本構造であり、市販うなぎを料亭レベルに近づける家庭でのベストな方法と言えるでしょう。

昔と今の温め方から考える“失敗しない理由”

昔の温め方は“遠火の強火”が基本だった

昭和中期まで、うなぎの再加熱には七輪や囲炉裏といった炭火調理器具が一般的でした。この加熱法は、皮や表面をパリッと香ばしく焼き上げつつ、中までふっくらと仕上げる理想的な方法とされていました。炭火は赤外線(遠赤外線)によって、食材の内部にじっくりと熱を伝える特性があり、現代のトースターやグリルと比べて加熱ムラが起きにくいのが特徴です。また、タレが焦げる前に水分がじわじわと抜けていくため、焦げや苦味のリスクが低いという利点もありました。昔ながらの調理法には、「急がず、じっくり」という考え方が根づいており、それが結果的にうなぎ本来の脂や風味を損なわず再加熱する知恵となっていました。

現代の調理器具では、アルミホイルに包む、常温に戻すなどの“工夫”が必要

現代の温め直しでは、フライパン・トースター・電子レンジ・グリルなど多様な家電が使われています。これらの機器は加熱スピードが速く、短時間で高温に達するため、火加減の調整が非常に重要です。特にトースターやグリルは、火源と食材の距離が近く焦げやすい構造になっており、甘い蒲焼きのタレが焼け焦げやすいのが難点。電子レンジでは“内部から一気に加熱する”性質のため、加熱しすぎると身が硬くなりやすく、脂も飛びやすい傾向があります。そこで、アルミホイルで包む、常温に戻す、酒を加えるといった「補助的な工夫」を組み合わせることで、昔の“遠火焼き”に近い仕上がりを目指すのが現代的な方法です。

使用器具の特性に合わせた加熱調整が不可欠

昔は「加熱=直火でじっくり」が当たり前でしたが、今は短時間調理が主流。その変化が、「パサつく」「焦げる」「香ばしさがない」といった失敗を生む要因にもなっています。したがって、現代の加熱法でうまく仕上げるためには、使用器具の特性に合わせた加熱調整が不可欠です。たとえば:

フライパン → 弱火+蓋+酒でしっとり感を

トースター → ホイルドームで焦げ防止、途中で開けて焼き目を

グリル → 火からの距離と火力の調整で焦げを回避

このように、現代の機器には速さゆえの“弱点”を補う工夫が必要です。それは言い換えれば、「手間の差=仕上がりの差」。昔と今を比較することで、失敗を避ける“理由”と“工夫”の必要性が見えてくるのです。

引用元

HANKYU FOOD「うなぎのおいしい食べ方は?温め方のコツやアレンジレシピも」

JR東日本メディア「家庭でできる『鰻の温め方』3種類とおいしいひと手間をご紹介」

まとめ

この記事を通して、「うなぎの温め方」についての正しい知識と実践的なテクニックを身につけることができます。特にアルミホイルを使った調理法は、家庭でもプロのようなふっくらとした仕上がりを実現できる手軽な方法として非常に有効です。こうした調理法を取り入れることで、うなぎを食卓に取り入れるハードルがぐっと下がり、日常の食事がより豊かで満足度の高いものになるでしょう。