冷凍保存の可否と基本情報

冷凍に適したきのこの種類

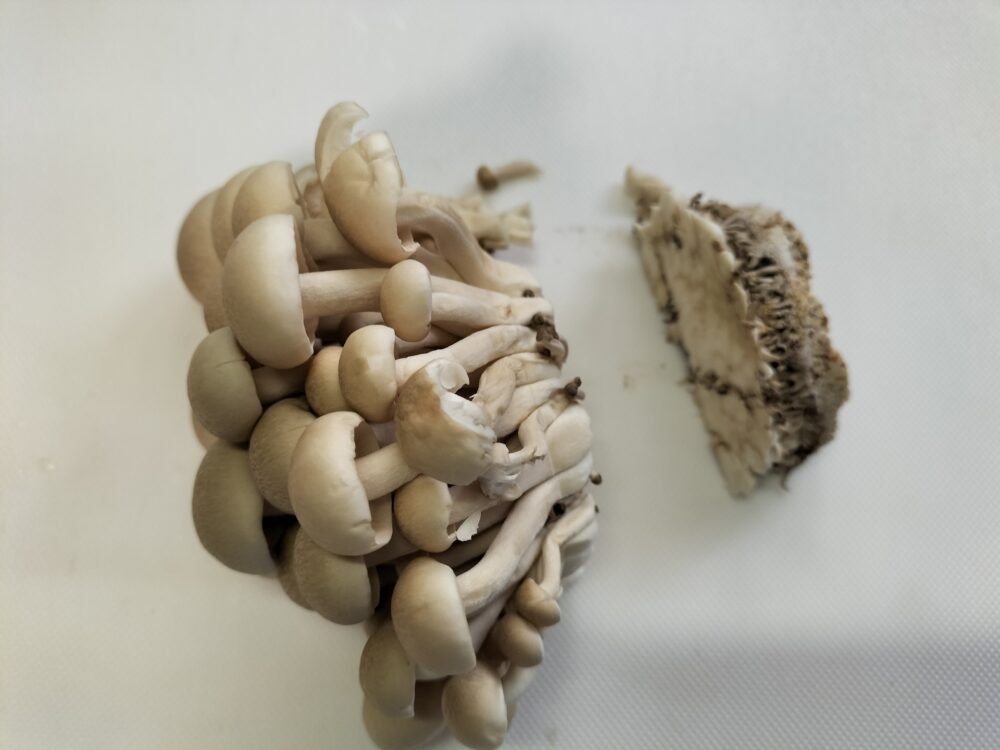

ぶなしめじ・えのきたけ・しいたけ:冷凍でうま味が増す「だし要らず」の三大きのこ

これらのきのこは、冷凍によって細胞が壊れ、うま味成分「グアニル酸」が外に出て増加することで、味に深みが生まれます。特に汁物や炊き込みご飯では、出汁を加えなくても十分に味が決まるため、調理の手間も軽減されます。また、小房に分けて冷凍することで、1食分ずつサッと使えて無駄が出にくく、日々の時短調理にも便利です。

まいたけ:香りを活かす料理に最適なきのこ

まいたけは、独特の芳香成分(アルコール類や揮発性化合物)を含みますが、これらは冷凍しても失われにくい特性があります。特に、香りが立つ加熱調理(炒め物・スープ・煮物)に向いています。さらに、まいたけに含まれるβ-グルカンには抗酸化作用もあり、冷凍によって栄養価が著しく低下しない点も評価されています。使いやすさを高めるために、小分けしてラップや保存袋に入れておくのがベストです。

エリンギ:食感が残る「噛みごたえ重視」タイプのきのこ

エリンギは、他のきのこに比べて組織がしっかりしており、水分量が少ないため、冷凍後もシャキシャキとした歯ごたえが維持されます。炒め物やグリルで使うと、まるでホタテや肉のような満足感があり、ダイエットやプラントベース料理でも人気です。

なめこ・ひらたけ:汁物専用としての高いポテンシャル

なめこは、粘性のある成分を持ち、冷凍してもそのぬめりが保たれます。スープや味噌汁にそのまま投入すれば、とろみと風味が自然と加わるため、調理時間の短縮にもなります。ただし、これらのきのこは加熱時に多くの水分が出るため、炒め物や焼き物には不向きです。用途を「汁物専用」と割り切るのが賢い選択です。

冷凍に不向きなきのこの特徴

水分量や構造に起因する品質劣化

水分の多いきのこは、冷凍後に解凍すると「ドリップ」が出やすく、うま味や食感が損なわれます。ポルチーニやジャンボマッシュルームはその代表で、炒め物や焼き物ではベチャつきやすくなります。また、しいたけの特大サイズのような肉厚きのこは、中心まで凍らず「冷凍ムラ」が起きやすく、解凍時に加熱ムラや劣化臭の原因に。対策としては、薄切りにしてから冷凍すること。構造や含水量に応じて使い分けることが重要です。

香りや食感を活かす用途には不向き

松茸やトリュフなど香りが重要なきのこは、冷凍中に香気成分が揮発してしまい、風味が大きく損なわれます。また、シャキシャキとした食感が持ち味のタモギタケやヤナギマツタケなども、冷凍で繊維が壊れ、しんなりしてしまうため非加熱料理には不向きです。香りや食感を活かしたい場合は、冷蔵や乾燥保存といった別の方法を選ぶことで、魅力を損なわずに楽しめます。

鮮度・衛生面から判断すべききのこ

見た目やにおいに異変がある傷みかけたきのこは、冷凍しても安全とは限りません。冷凍では細菌は死滅せず、解凍時に腐敗が進むことも。ぬめり、酸っぱいにおい、黒ずみなどがあれば冷凍保存は避け、思い切って処分するのが衛生的です。冷凍は「鮮度を保つ手段」であって、「傷みを止める手段」ではない点に注意しましょう。品質の良いうちに冷凍することが鉄則です。

冷凍保存の基本的な方法とコツ

きのこは水洗いせず、汚れをふき取って冷凍保存袋に入れる

冷凍きのこをおいしく活用するには、冷凍前の下処理が重要です。きのこは水洗いせず、汚れをキッチンペーパーでふき取るのが基本。石づきを落として食べやすい大きさに分け、小分けにしてラップで包み、冷凍用保存袋へ。空気をしっかり抜いて保存することで、乾燥や酸化による劣化(冷凍焼け)を防ぎます。ひと手間かけておけば、冷凍庫から取り出してすぐ調理でき、時短にもつながります。保存袋に日付を記入すれば使い忘れも防げて安心です。

急速冷凍でうま味と食感を閉じ込める

きのこの味や食感を保つには、できるだけ早く凍らせる「急速冷凍」が理想的です。家庭では金属バットやアルミトレーに広げて冷凍庫に入れるのが有効。熱伝導率が高く、短時間で冷凍が進みます。また、きのこ同士が重ならないように並べることで凍結ムラを防げます。冷凍が遅いと細胞が壊れて水分やうま味が抜けやすくなるため、スピードが肝心。冷凍前の段取りと冷凍方法を工夫することで、保存後の品質が大きく変わります。

解凍せずに加熱するのがベストな使い方

冷凍きのこは、解凍せずそのまま加熱するのが基本です。なぜなら、解凍中にうま味が水分とともに流出し、食感も損なわれやすくなるからです。凍ったままの状態で炒め物、スープ、味噌汁、炊き込みご飯などに直接加えることで、手間なく深い味わいを引き出せます。特に汁物では、冷凍きのこのうま味成分がスープ全体に溶け出すため、出汁いらずで調理の時短にも。風味と手軽さを両立する最適な使い方といえるでしょう。

参照元:

カゴメ 「きのこ冷凍!椎茸、えのき、しめじなど、種類別の長持ち冷凍法」

ピエトロ 「きのこを冷凍するメリットは?冷凍する時のポイントと種類別の方法を解説」

ニチレイ 「【しいたけの冷凍保存方法】まるごと1か月保存可能。旨みもアップ!」

ニチレイ 「【エリンギの冷凍保存】大きめカットで保存が正解!1か月保存可能」

甲山恵美 青柳康夫 女子栄養大学 「きのこは冷凍に適しているのか」 日本食生活学会誌 第26巻 第1号 11-19 (2015)

冷凍による品質変化と対処法

食感や風味が落ちる理由

ほぼ水分で構成されたきのこは、冷凍により細胞崩壊が食感が損なわれる

きのこは90%近くが水分で構成されており、冷凍時にこの水分が凍結して細胞壁を壊します。その結果、解凍時に細胞内の水分(ドリップ)が流れ出し、繊維が崩れてベチャッとした食感に変化します。特にえのきやタモギタケなど繊維が細い品種では顕著です。加えて、長期保存によって「グアニル酸」などのうま味成分が分解されると、風味も失われがちです。対策としては「凍ったまま加熱調理」し、保存期間は1か月以内を目安に使い切ることが推奨されます。

香りが飛びやすいきのこのは風味が損なわれる

香り成分「1-オクテン-3-オール」は揮発性が高く、冷凍・解凍の温度変化や空気との接触で簡単に失われてしまいます。まいたけや松茸など香りが主役となるきのこでは、この影響が特に大きく、調理しても「香りが弱い」「物足りない」と感じることがあります。香りを保つには、ラップや保存袋で密閉し、空気をできるだけ抜いて冷凍することが重要です。また、凍ったまま加熱調理することで香り成分の損失を最小限に抑えることができます。

自然解凍は風味・衛生面の両面でNG

自然解凍をすると、うま味がドリップと共に失われるだけでなく、常温に置かれることで雑菌の繁殖や酸化が進行し、風味の劣化や異臭の原因になります。さらに保存袋内に空気が残っていると「冷凍焼け」が起こり、きのこが乾燥・変色し、スカスカした食感になります。これらを防ぐには、小分け・密封・空気抜きが鉄則。農林水産省も冷凍食品の自然解凍は避けるべきと警告しており、凍ったまま調理するのが最も安全かつ風味を保てる方法です。

冷凍・解凍方法による違い

急速冷凍が理想的、小分け冷凍で密封・空気抜きが劣化防止のポイント

きのこの冷凍品質は、凍らせ方で大きく左右されます。特に「急速冷凍」は、細胞内の水分を短時間で氷結させることで細胞壁の破壊を抑え、ドリップ(解凍時の水漏れ)を最小限にできます。家庭では、きのこを重ならないようにバットに広げて凍らせ、凍結後に密閉袋へ移す「二段階冷凍」がおすすめです。さらに、保存袋内の空気をしっかり抜くことで酸化や冷凍焼け(乾燥と変色)を防げます。冷凍前に小分けにしておけば、必要な量だけを素早く使えるため、無駄がありません。保存と使いやすさを両立するには、この“ひと手間”が鍵です。

自然解凍はNG、汁物や炒め物は凍ったまま加熱調理がベスト

解凍方法は、きのこの風味や安全性を左右する重要な要素です。室温での自然解凍は、ドリップによってうま味が流出し、菌の繁殖や酸化による異臭の原因になります。もっとも安全かつ風味を保てるのは、「凍ったままの加熱調理」です。味噌汁、スープ、炒め物、炊き込みご飯など、水分と一緒に煮たり炒めたりする料理では、食感も風味も保ちやすくなります。一方で、電子レンジ解凍は便利ですが、ムラになりやすいため、全体を均等に温めるためにはラップで包む、解凍時間を調整するなどの工夫が必要です。

冷凍保存の目安は1か月以内が理想

きのこは長期保存も可能ですが、味や見た目の劣化を防ぐには保存期間がカギです。冷凍焼け(乾燥・変色)や、うま味成分「グアニル酸」の分解は、1か月を超えると顕著になるため、1か月以内の消費が推奨されます。保存袋の中に空気が残っていると酸化が進み、品質低下の要因になるため、空気はしっかり抜いて密封するのが基本です。さらに、用途別に小分け・ラベリングしておけば、無駄なく使い切ることができ、冷凍品質を保ちやすくなります。計画的な使い方が、美味しさをキープするポイントです。

保存期間と変色の関係

変色は見た目の問題だけでなく、食感や風味の劣化と関連する

きのこは冷凍保存中でも時間の経過とともに「褐変(かっぺん)」と呼ばれる変色を起こします。これは、きのこに含まれるポリフェノール類が酸素や酵素と反応することで表面が黄色~茶色に変わる現象で、加熱処理をしていない生の状態では特に顕著です。冷凍庫の開閉による温度変化や保存袋の酸素残留も褐変を促進する要因となります。色の変化自体は腐敗ではありませんが、見た目の劣化だけでなく、風味や食感の低下にもつながるため注意が必要です。

冷凍保存が長くなると冷凍焼けや乾燥による品質の変化

冷凍保存が2か月を超えると、きのこのうま味や食感の変化が明確に現れます。具体的には、水分と一緒にうま味成分(グアニル酸など)が流出・分解しやすくなり、パサついたり風味が薄くなったりします。また、冷凍焼けによる乾燥や酸化が進行することで、きのこ特有の香りも損なわれていきます。色の変化と合わせて「風味がぼやけている」「香りがしない」と感じたら、冷凍期間が長すぎた可能性があります。1か月以内の消費が推奨されるのはこのためです。

参照元:

日本食生活学会誌 甲山恵美 青柳康夫 女子栄養大学 「きのこは冷凍に適しているのか」 第26巻 第1号 11-19 (2015)

日本きのこ学会誌 「乾燥条件が異なる原木乾シイタケの各種成分含量の比較」Vol.28, No.4, 2020年

冷凍きのこの栄養と衛生の影響

冷凍による栄養素の残存率

きのこは冷凍しても栄養価が大きく損なわれにくい

きのこは冷凍しても栄養素の多くが保持されます。特にビタミンB群(疲労回復や代謝促進に関与)、食物繊維(整腸作用)、カリウム(むくみ予防)などは、熱や冷凍の影響を受けにくいとされており、−18℃で1か月保存した場合でも90%以上が残存するというデータがあります。冷凍=栄養が失われるというイメージは根強いですが、きのこに関しては例外的で、むしろ保存性に優れる食材といえるでしょう。忙しい現代人にとって、「栄養を落とさずストックできる」という点は大きな魅力です。

むしろ、冷凍によって「うま味成分」が増す側面もある

きのこは冷凍によってうま味が増す珍しい食材です。冷凍時に細胞内の水分が膨張し、細胞壁が壊れることで、グアニル酸(旨味成分)が外に出やすくなります。日本きのこ学会誌の報告では、ぶなしめじなどで30%以上グアニル酸が増加した例もあります。つまり、冷凍することで「味が薄くなる」どころか「出汁が出やすくなる」という逆転現象が起こるのです。味噌汁や炊き込みご飯などの“汁ごと食べる”料理では、冷凍きのこの方がむしろ味がしっかり感じられることも少なくありません。

冷凍前に水洗いを避けることで、栄養素の流出を抑制できる

冷凍きのこの栄養とおいしさを最大限に保つには、下処理と調理法にコツがあります。まず、冷凍前に水洗いせず、汚れをキッチンペーパーで軽く拭き取るのが基本。これは水溶性のビタミン(ナイアシンや葉酸など)が流出するのを防ぐためです。また、冷凍後は自然解凍せずに、そのまま調理するのが鉄則。解凍によって出る水分にはうま味や栄養素が含まれているため、ドリップごと活かせる加熱調理が最適です。炒め物やスープに使えば、無駄なく栄養を摂取でき、手間も減らせる一石二鳥の調理法です。

加熱調理による栄養変化

一部の栄養成分は水に溶けやすいが、煮ることによりは汁ごと栄養を摂取できる

きのこに含まれるビタミンB1・B2・葉酸などの水溶性ビタミンは、加熱によって水に溶けやすく、茹でこぼしなどで失われやすい性質を持ちます。たとえば、ビタミンB1は水中で約30〜50%が流出するという報告もあります。これを防ぐには、汁ごと食べる調理法(味噌汁・スープ・炊き込みご飯など)が有効です。また、加熱は中火・短時間(3〜5分)で済ませると栄養損失が少なく、きのこ特有の風味も生かせます。ビタミンを無駄にしない調理が、健康維持に直結します。

きのこは加熱で「うま味成分」を引き出す

きのこは加熱調理により「うま味成分」が活性化される食品です。特にグアニル酸(核酸系うま味成分)は、細胞壁の破壊によって調理中に抽出されやすくなります。加熱温度が60〜70℃のとき、酵素による変換が進み、味に深みが出るとする研究もあります。冷凍→加熱のプロセスを経ることで、味噌汁やスープでは出汁が不要なほどの旨みが生まれ、塩分控えめでも満足感がアップ。うま味の引き出し方を意識するだけで、調理の質は格段に上がります。

調理は中火・短時間が基本

加熱方法によって、きのこに含まれる栄養素の“吸収効率”は大きく異なります。たとえば、脂溶性ビタミンDは油を使った加熱(炒め物など)で吸収率が最大化されるため、油と合わせる料理が理にかなっています。一方、水溶性成分を保持したい場合は、「蒸す」「電子レンジで加熱する」といった調理が有効。過度の煮込みや高温の炒めは、酸化や栄養分解の原因になるため、中火・短時間が基本です。「どんな栄養を活かしたいか」によって調理法を選ぶ視点が、健康志向の食生活には不可欠です。

菌は冷凍で死なないのか?

冷凍で菌は死なず、活動を一時停止するだけ

冷凍保存は細菌やカビなどの活動を一時的に止める手段であり、「菌を殺す方法」ではありません。家庭用冷凍庫(約−18℃)では、細菌の代謝が止まり、増殖も停止しますが、菌自体は生きたままの状態です。解凍されるとすぐに活動を再開するため、冷凍保存を過信するのは危険です。農林水産省の資料でも「冷凍は殺菌を目的とした方法ではない」とされており、冷凍前に食材の鮮度を確認することが極めて重要です。たとえば、すでに変色・ヌメリが見られるきのこは、そのまま冷凍しても衛生的とはいえません。

解凍後は雑菌が再び活性化するリスクも

解凍時に温度が上がると、冷凍中に休眠状態だった菌は再び活性化します。とくに常温での自然解凍は、外側がぬるくなる時間が長くなり、細菌が増殖するリスクが高まる要因です。特に水分を多く含むきのこは、菌の繁殖環境に適しており、食中毒の原因になりかねません。厚生労働省は「食品の中心温度を75℃以上で1分以上加熱すること」を安全基準として提示しています。したがって、冷凍きのこは凍ったまま直接加熱する調理法(例:炒め物・スープ・炊き込みご飯)が最適です。

安全に使うための冷凍と加熱の基本

冷凍保存を安全かつ効果的に活用するには、「冷凍するタイミング」「保存方法」「調理時の扱い」の3点がカギです。まず、冷凍は必ず鮮度の良い状態で行いましょう。汚れや石づきはあらかじめ除き、小房に分けて密封することで冷凍焼けや酸化も防げます。また、解凍せずに加熱する調理法を基本とし、加熱温度と時間を守ることで菌リスクを最小限に抑えられます。ぬめり・変色・酸味のあるにおいが出た場合は、調理せずに廃棄するのが鉄則です。

参照元:

甲山恵美 青柳康夫 女子栄養大学 「きのこは冷凍に適しているのか」 日本食生活学会誌 第26巻 第1号 11-19 (2015)

石黒弥生 藤原しのぶ 佐々木弘子 聖徳大学 女子栄養大学 「冷凍した食用担子菌類の嗜好性」日本食生活学会誌 17(3),247-254,2006

冷凍きのこの使い道と価値の再発見

冷凍保存が浸透した背景

共働き時代がもたらした冷凍ニーズの拡大

日本では共働き世帯が全体の約7割を占め(総務省「労働力調査」2024年)、平日に料理に費やせる時間が限られる家庭が増えています。こうした中で、週末にまとめて食材を冷凍し、平日に短時間で調理する「時短×ストック」型の食生活が主流に。特にきのこは、下処理が簡単で冷凍後も凍ったまま使えるため、“切っておくだけ”の便利食材として支持を集めています。冷凍はもはや「保存」ではなく、「時間を買う」ための家事効率化手段として進化しています。

冷凍保存技術の進化により、家庭でも「おいしさと栄養を保つ」保存が可能に

かつて「冷凍=風味が落ちる」という認識が一般的でしたが、現在の家庭用冷凍庫は−18℃以下を安定して維持できるようになり、食材の劣化を抑える性能が大幅に向上しています。特にきのこは、冷凍することで細胞壁が壊れ、うま味成分(グアニル酸など)が調理時に外へ溶け出しやすくなり、味が深まるというメリットも。農研機構の研究でも、冷凍によってうま味が30%以上増加する例が報告されています。冷凍は“妥協の保存”ではなく“味を引き出す下ごしらえ”として再評価されています。

食品ロス削減と物価上昇への対応策として冷凍保存が再評価されている

家庭から出る食品ロスの大半は野菜類であり(農林水産省「食品ロス統計」)、きのこもその中に含まれます。とくに冷蔵では足が速いため、使い切れずに廃棄されることが少なくありません。一方、冷凍保存すれば約1か月保存可能で、調理の猶予が生まれます。加えて、食品価格の高騰が続く中で「まとめ買い」→「冷凍保存」の流れは家計の防衛策としても有効です。買ったものを最後まで使い切る——このサステナブルな姿勢こそ、家庭の食卓と地球環境の両方を守る一歩といえます。

凍ったまま使える調理法

炒め物でうま味を引き出す

冷凍きのこは、炒め物において“うま味増強材”のような役割を果たします。冷凍すると細胞膜が破れ、内部のうま味成分(グアニル酸やアミノ酸)が熱によって短時間で外に溶け出しやすくなります。凍ったまま加熱することで余分な水分は蒸発し、うま味だけが凝縮されていくのが特徴です。

特に油と一緒に加熱することで、脂溶性ビタミンDの吸収率が向上し、栄養効率もアップ(※参考:日本食品標準成分表2020年版)。豚こま切れやピーマンなどと組み合わせると、たんぱく質・ビタミン・ミネラルがバランス良く摂れ、10分以内で栄養満点の一皿に仕上がります。炒めるだけでコクが出る冷凍きのこは、時短調理を支える“おいしい時短アイテム”といえます。

汁物・スープで栄養と風味を逃さない

冷凍きのこは、汁物やスープの“天然出汁”として重宝されます。冷凍により細胞壁が壊れることで、加熱とともにグアニル酸やアスパラギン酸などのうま味成分が煮汁へ効率よく溶け出し、出汁を加えずとも深い味わいを生みます。また、ビタミンB群や葉酸などの水溶性ビタミンも煮汁に流れ出るため、汁ごと摂取できる味噌汁やスープは栄養的にも理想的な調理法です。冷凍きのこは解凍の必要がないため、そのまま鍋に入れればOK。特に朝食の一杯や、即席の鶏団子スープに入れるだけで、手間なく「満足感」と「栄養価」を同時に高めることができます。

炊き込みご飯やリゾットにそのまま投入

冷凍きのこは、炊き込みご飯やリゾットといった“水分を吸う料理”において、最大限にうま味を発揮します。細胞破壊によって流出しやすくなったグアニル酸やアミノ酸系成分が、炊飯中に米粒へと染み込み、まるで出汁を取ったようなコクを演出。和食・洋食問わず、風味豊かな主食に仕上がります。

また、調理前の解凍が不要なため、朝の仕込みや疲れた夜でも手早く準備可能。炊飯器に凍ったままのきのこと調味料を入れるだけで完成する“放置型調理”は、共働き世帯にも理想的です。きのこはあらかじめ小分け冷凍しておけば、無駄なく使えて食品ロス対策にもつながります。時短・栄養・節約を兼ね備えた活用術として、非常に実用性が高い調理法です。

捨てる前にできる活用アイデア

見た目に惑わされず“うま味”を活かす調理へ

多少しなびたり変色したきのこでも、調理法次第でしっかり美味しく活用できます。特にきのこに含まれる「グアニル酸(核酸系うま味成分)」や「アスパラギン酸(アミノ酸系うま味)」は、見た目の劣化よりも加熱によって溶け出すことの方が料理の風味に影響します。例えば、きのこの味噌汁・スープ・炊き込みご飯では、見た目よりも“味の出る素材”として機能するため、多少劣化していても問題なく使えます。見栄えを重視しない料理にうまく回せば、捨てる理由はほとんどなくなります。

刻んで“隠し食材”としてリサイクル

見た目や食感が気になる場合は、きのこを細かく刻んで具材に混ぜ込むのが有効です。ハンバーグ・餃子・つくね・そぼろなどに混ぜると、肉のジューシーさを保ちつつ、きのこの水分と繊維質が補助的な役割を果たします。さらに、冷凍保存時にラップや袋の中で折れてしまった「きのこの端材」もこの用途に最適。「見えないけど栄養を補う名脇役」**として、無駄なくおいしく使い切れます。

常備菜・保存食で“もったいない”をプラスに転換

きのこの持ち味を活かして、保存が効く副菜やおつまみにアレンジするのもおすすめです。定番は以下の2つ:

- きのこ佃煮:しょうゆ・みりん・酒で甘辛く煮詰めた和風の保存食。冷蔵で3〜5日保存可能。

- きのこマリネ:酢・オリーブオイル・ハーブで洋風仕立てに。パンやパスタとの相性抜群。

こうした常備菜にすれば、「捨てるかも」だったきのこが「あると便利」に変わり、心理的な“損失回避”が満足感へと転化されます。

サンクコスト効果を逆手に取った前向きなリカバリーとして、家庭でも十分に実践可能です。

参照元:

総務省統計局 「労働力調査(詳細集計)2024年(令和6年)平均結果」

農林水産省 「商品ロスの現状や削減に関する施策情報」

ピエトロ 「きのこを冷凍するメリットは?冷凍する時のポイントと種類別の方法を解説」

まとめ

今回ご紹介したように、冷凍きのこには「時短」「節約」「栄養」の3拍子がそろっています。まとめ買いした食材を無駄にせず、短時間で調理ができ、しかも栄養価やうま味までしっかりキープ。まさに、忙しい日常を支えてくれる心強い食材です。特に、捨ててしまいがちだったきのこを冷凍して使い切る工夫は、食品ロスの削減や家計の見直しにもつながります。さらに、「凍ったまま使える」という利便性は、忙しい朝や疲れた夜の“もうひと品”を支えてくれる頼れる味方。この記事で紹介した保存のコツを取り入れるだけで、きのこがもっと手軽で、おいしい存在になります。今日から、冷凍きのこをキッチンのスタメンに加えてみてはいかがでしょうか?

サザエ食品では、秋の味覚「きのこ」を使った商品を多数ご用意しております。

この機会に、ぜひご賞味ください!

◇芳醇な香り舞茸ごはんおむすび

季節の恵みがぎゅっ!ほっこり優しい自家製ならではの味わい

本体価格:280円(税込 302円)

販売期間:2025年9月1日~12月31日 (予定)

※取扱商品の種類や販売期間は店舗によって異なります。店舗でのお買い求めをご検討の際には、お近くの店舗に直接お問い合わせください。