柏餅の葉っぱは食べる?マナーと実態を徹底解説

柏餅の葉っぱは食べてもいい?恥をかかないための基本マナー

基本的に柏餅の葉っぱは「食べない」のがマナー

多くの和菓子店・製菓メーカーが「葉は風味づけや保存のために巻かれているもので、食べないことを前提」として製造している。柏の葉は厚くて硬く、消化もしにくいため、可食性よりも「包むこと」に意味がある。和菓子のマナーとしても「葉は外して食べる」が基本とされている。

ただし、食べてもマナー違反ではなく、地域や個人の自由も認められている

製菓業界や和菓子の食文化に詳しい専門家も「絶対に食べてはいけないわけではなく、嗜好や地域性による」と説明している。家庭で食べる場合や、子どもが好んで食べる場合など、TPOに応じて判断されることが多い。特に明確なマナー違反とまではされない。

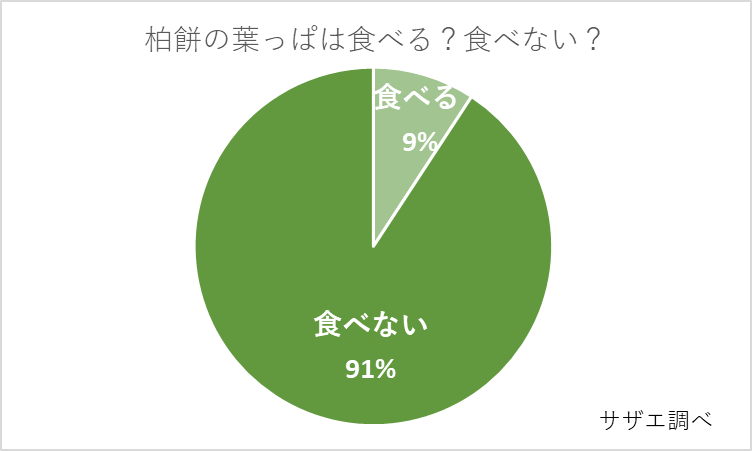

実際にどれくらいの人が葉っぱを食べている?食べる割合のデータ

柏餅の葉っぱは「食べない」人が多数派

調査によると、柏餅の葉っぱを食べると回答した人は9%、食べないと回答した人は91%と、ほぼすべての人が“食べない”と回答しました。柏餅の葉っぱは食用ではないため、基本的には食べることは推奨されていないとされています。柏の葉は硬くて筋が多く、苦みもあるため、食べても美味しくないと感じる人が多いです。そのため、餅だけを食べるのが一般的です。

「食べる」か「食べない」かは地域や個人の好みによって異なる

地域によっては、柏餅に使われる葉が異なるため、葉の食べやすさや文化的背景が異なることがあります。また、家庭や個人の好みによって、葉を食べる人も存在します。絶対的なマナー違反ではなく、TPOに応じて判断されることが多いです。

桜餅の葉っぱに比べて、柏餅の葉っぱは「食べない」傾向が強い

桜餅の葉っぱについては、食べる派が50%、食べない派が31%、その時々で変わると答えた人が19%と食べる派が多数でしたが、食べない派も一定数いました。一方で、柏餅の葉っぱについては食べないのが通例とされており、食べる人は少数派と考えられます。

関連記事はこちらから

【桜餅の葉は食べる派?剥がす派?】知られざる魅力と味わい方

引用元:

農林水産省「うちの郷土料理:柏餅」

URL https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/43_15_yamaguchi.html

日本和菓子協会「和菓子の由来」

URL https://www.wagashi.or.jp/monogatari/shiru/yurai/

柏餅の葉っぱはなぜ使われているのか?その意味と由来

柏餅に葉が使われるようになった歴史と実用性の背景

江戸時代に関東で柏餅が誕生し、端午の節句に広まった

柏餅は江戸時代中期(18世紀ごろ)に登場し、武家社会を中心に端午の節句に男児の成長を祝う菓子として普及しました。柏の木は関東に多く自生していたため、材料として身近で入手しやすかったことが柏の葉の使用につながりました。また、幕府が端午の節句を「男子の節句」として制度化したことも普及の一因です。

柏の葉は保存性と防腐効果を目的として使われた

柏の葉には抗菌性・防腐性があるとされ、特に冷蔵技術のなかった時代において、食品を保護する天然の包装材として重宝されました。餅を直接手で触れずに持てる衛生的な利点もあり、食中毒防止の実用性も兼ねていました。

柏の葉の香りが餅に移ることで風味づけの役割もあった

柏の葉には特有の香りがあり、餅にほんのりと移ることで味に季節感や自然の風味を添える目的もありました。「香りを楽しむためにあえて食べない」という文化的美意識も一部にあり、視覚・嗅覚・味覚の総合的な演出がなされていました。

柏の葉に込められた“家が続く”という縁起の意味とは?

柏の葉は「新芽が出るまで古い葉が落ちない」ことから、家系が絶えない象徴とされた

柏の木は、冬の間も古い葉を残し、春の新芽が育ってから古葉が落ちるという特徴があります。これが「親が生きているうちは、子が独立しない=家系が断絶しない」という象徴的な意味に結びつきました。まさに“命の継承”のイメージです。

武家社会では男子の誕生・成長=家督継承が重要で、柏の葉は“跡継ぎ繁栄”を願う縁起物だった

江戸時代の武家社会では、家を継ぐ「男子」の誕生や成長が家存続の鍵でした。家系繁栄=政治的安定ともつながっていました。「柏の葉=家が続く象徴」という意味合いは、武士の価値観と非常に相性がよく、節句と結びつく文化的下地をつくりました。

端午の節句と結びつき、“家が続く”願いを込めた柏餅が定着した

端午の節句(5月5日)は、男児の健やかな成長と出世を祈る日として制度化されました(江戸幕府の政策による)。柏餅はその願いを体現する食べ物として定着。特に関東地方で「柏の葉を巻く=家系を絶やさない祈り」が強く根付いたとされます。

柏餅に使われる葉の種類とそれぞれの特徴

もっとも一般的なのは「カシワ(柏)」の葉で、厚みと縁起が特徴

カシワの葉は、主に関東地域で伝統的に使用されており、江戸時代から続く定番の包み葉です。厚く破れにくいため餅を包むのに適しており、「家系が絶えない」とされる縁起の良さも重視されています。防腐性があり保存にも優れています。

西日本を中心に使われる「サルトリイバラ(サンキライ)」の葉は、柔らかくて丸い

岡山・広島・四国・九州などでは柏の木が少ないため、代わりにサルトリイバラの葉が使用されています。葉は丸く、比較的小ぶりで柔らかく、口に入れても違和感が少ないため、食べられることもあります。もともとは山で採れる野草であり、地元の植物を活用した郷土の工夫が見られます。香りがさわやかで、もちに風味を添える役割もあります。

一部地域では「ホオノキ」などの葉も用いられ、香りと大きさが特徴

中部地方や山間部などで、ホオノキの葉が使われることがあります。ホオノキの葉は大きくてしなやか、香りが強いため風味づけに優れています。元々は朴葉味噌などにも使われるように、包む用途に優れた伝統素材です。

引用元:

日本あんこ協会 柏餅は味噌餡か小豆餡か都道府県別分布

URL https://anko.love/columns_anko/zenkashicho2024/

クラシル 柏餅の葉っぱってどんな葉っぱ?葉の特徴や、柏餅に巻く意味について解説!

URL https://www.kurashiru.com/articles/01559b62-5f6d-473c-afa9-e18c5a48d555

館野美鈴,大久保洋子 「葉利用の食文化研究」.2012

柏餅の葉っぱがないときは?代用品と使い方の工夫

柏の葉が手に入らないときに使える代用品とは?

サルトリイバラ(サンキライ)の葉が、代用品としてよく使われる

西日本(岡山・広島・四国・九州など)では伝統的にサルトリイバラの葉を使った柏餅が存在する。葉が柔らかく、食べられることもあり、香りもさわやかで包みに適している。見た目は異なるが、実用的かつ伝統的な代用として知られています。

ホオノキの葉も代用品として使用されることがある

中部地方や山間部で見られる例で、朴葉味噌などにも使われる大きくて丈夫な葉。香りが強く、包むだけでなく加熱にも耐えるため、風味づけや耐熱性が求められる用途に向く。ただし、葉が非常に大きく、見た目が柏餅と異なる印象になることも。

冷凍や塩蔵された柏の葉も入手できないときの選択肢となる

製菓材料店や通販では、季節外でも冷凍・塩蔵の柏の葉が販売されている。冷凍や塩蔵品は香りや見た目がやや劣るものの、保存性が高く、代用品として現実的な選択肢。使用前に塩抜きや湯通しが必要な場合もある。

実際に使われる代用葉とその特徴・注意点

サルトリイバラの葉は柔らかく食べられるが、棘や葉脈に注意が必要

西日本で実際に使われる例が多く、柔らかくて食べられる点が利点。葉の裏に細い棘がある場合があり、誤って口にすると不快感を感じることがあります。また葉脈が硬い個体もあるため、食べる際は確認が必要です。

ホオノキの葉は香りが強く加熱にも耐えるが、サイズが大きく扱いにくい

朴葉味噌などにも使われているホオノキの葉は、耐熱性があり、包む食材に香りを移す効果が高い。ただし葉が大きく、標準的な柏餅サイズには不向きなことも多い。和菓子の見た目を重視する場合はサイズ調整が必要です。

冷凍・塩蔵の柏の葉は便利だが、風味や見た目が生葉と異なる

市販されている保存用柏の葉は冷凍や塩蔵処理がされており、常温での使用が可能。塩分が残ると餅に味移りすることがあるため、使用前の塩抜きや湯通しが必要です。また、生葉に比べて色がくすみがちで、見た目や香りも若干落ちる傾向があります。

引用元:

農林水産省 うちの郷土料理 柏餅 山口県

URL https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/43_15_yamaguchi.html

農林水産省 うちの郷土料理 いびつもち 兵庫県

URL https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/40_29_hyogo.html

まとめ

この記事を読むことで、葉の食べ方に迷ったときのマナーや地域差、そして代用できる植物についても具体的に紹介しているため、自分の判断に自信が持てるようになります。さらに、葉に込められた「家系が続く」といった意味や、地域ごとの工夫を知ることで、柏餅をより深く味わい、季節の行事を豊かに楽しむヒントにもなるでしょう。