お盆のお供えに必要なマナーと基本知識

お盆のお供えにふさわしい品の条件

常温保存ができ、日持ちのするものを選ぶ

お盆のお供えには、冷蔵や冷凍を必要とせず、室温で数日間安全に保管できる食品を選ぶのが基本です。お盆の時期は高温多湿になるため、仏壇や精霊棚に置いたままの食品はカビや腐敗、虫の発生が懸念されます。特に注意すべきは、生菓子や洋菓子(例:生クリーム使用のケーキ、冷蔵ゼリー)で、長時間の供えには不向きです。一方、落雁(らくがん)・干菓子・個包装された羊羹などは、湿気に強く長期保存が可能で、見た目も上品。農林水産省も「常温保存品は開封後も保存環境に気を配ることで、安全性を確保できる」としています。仏壇に供えた後も安心して食べられる品であることが、供養としても実用面でも最適な選択といえます。

香りが強すぎない・色合いが控えめなものが好まれる

お供えはあくまで「祈りと静寂の場」に供されるものであり、香りや色味が空間を乱さないことが大切です。特に、フルーツ系の強い香料が使われたゼリーや、鮮やかな着色の洋菓子(カラフルなマカロンなど)は、線香や供花の香りと混ざり、不快感を与える恐れがあります。一般的に好まれるのは、白や薄紫、緑などの落ち着いた色合いで、香りも控えめな和菓子(例:上用まんじゅう、干菓子)です。「見た目が地味すぎるのでは」と感じる方もいるかもしれませんが、仏前では“目立たないこと”が品格とされる傾向があります。これは、供養の場における“慎ましさ=敬意”という価値観に基づいた考え方であり、周囲への配慮とともに、故人への思いやりを形にする方法でもあります。

故人や遺族の嗜好・宗派に配慮した品選びが求められる

お供えには形式的な正しさだけでなく、「その人らしさ」を尊重する気持ちが何より大切です。故人が生前に好んでいたものを供えることで、より心のこもった供養になります。たとえば、「祖父が毎日食べていた黒糖まんじゅう」や「祖母が喜んでいた栗羊羹」など、思い出に根差した品は遺族の心にも響く選択となります。また、宗派の違いにも注意が必要です。たとえば浄土真宗では「霊が帰ってくる」という考え方を持たないため、お供えの習慣が簡素な家庭もあります。さらに仏教の一部宗派では、「殺生(せっしょう:動物を殺すこと)を避ける」教義に基づき、肉や魚を含む“生臭もの”を避けるのが通例です。贈答用としてお供えを準備する場合は、事前に「どの宗派なのか」「どんな好みや文化があるか」を確認し、信仰や生活背景に寄り添った選択を心がけましょう。

お盆のお供えの金額相場

一般的なお供えの相場は1,000円〜5,000円程度

お盆のお供えの金額は、相手との関係性と訪問の有無によって判断するのが基本です。もっとも多いのは2,000〜3,000円前後で、この金額帯は「誠意が伝わりつつも、相手に気を遣わせない」絶妙なバランスとされています。特に、親戚宅などへ訪問して仏前に手を合わせる場合には、3,000〜5,000円の進物菓子や和菓子詰め合わせが無難とされます。一方、郵送やオンラインで手配する場合は、見栄えの良い菓子セットを2,000円以下で選ぶケースも増えています。

会社関係やご近所など「やや形式的」な関係は1,000円〜2,000円で十分

会社の取引先、ご近所、町内会などの関係者にお盆のお供えを贈る場合は、1,000〜2,000円程度で過不足なく対応できます。この価格帯であれば、相手に「気を使わせすぎない配慮」が伝わりやすく、社会的マナーとしても適切です。たとえば、個包装された和菓子やフルーツゼリーの詰め合わせは、この価格帯で多く選ばれています。金額よりも「包装が丁寧であるか」「内容が清潔・安心感あるものか」が重視される場面が多く、ちょっとした感謝を伝えるには十分です。このような場合、「気持ちを伝えるための贈り物」として割り切って考えると選びやすくなります。

5,000円以上の高額品は「親族・実家・特別な感謝」を示すケースに限る

5,000円を超えるお供えは、祖父母や両親など直系の親族、または深い恩義のある方への贈答に限定するのが適切です。帰省時に持参する場合や、長年の感謝を形にしたい場面では、高級和菓子や旬の果物ギフトなどが選ばれます。ただし注意したいのは、あまりに高額な品は「香典返し」や「お礼の品選び」で遺族に心理的負担をかけてしまう可能性があることです。冠婚葬祭関連の業界団体では、「供物は“気持ち”と“配慮”を優先し、相場から逸脱しないことが望ましい」と提唱しています。高価なもの=良いお供え、ではなく、相手との関係・贈るタイミング・地域の慣習を踏まえた判断が最も大切です。

贈答用お供えにふさわしいのしの書き方

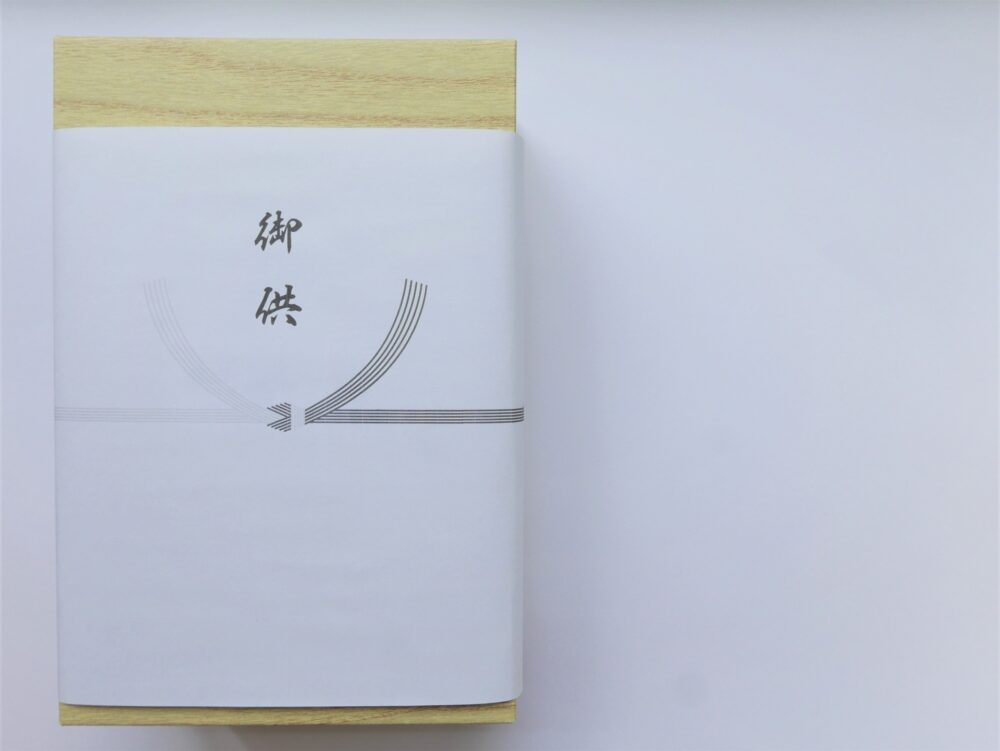

のし紙は「外のし」が基本

お盆のお供えを贈る際には、包装の外側にのし紙をかける「外のし」が基本です。外のしにすることで、誰から誰へ、何を贈ったのかが一目で分かり、贈り手の供養の気持ちを“可視化”して丁寧に伝えることができます。特に、訪問時に直接仏前へ供える場合は、表書きと名前が見える形式が正式とされます。一方、「内のし(包装の内側にのし紙をかける)」は、主に郵送時や控えめに贈りたい場合に用いられますが、お盆のお供えでは原則として外のしが推奨されます。

表書きには「御供」または「御仏前」と書く

のし紙の中央に書かれる「表書き」は、贈る目的によって異なります。お盆のお供えでは、一般的に「御供(おそなえ)」が用いられ、これは宗派を問わず広く使える万能な表現です。また、「御仏前(ごぶつぜん)」も四十九日以降の仏事に用いられ、お盆にも適しています。対して、「御霊前」は本来、四十九日前の通夜や葬儀で使う表現であり、お盆には不適切とされています。迷ったときは「御供」を選べば失礼になることはほぼありません。地域や宗派によって使い分けがあるため、可能であれば事前に確認しておくと安心です。また、のしの下段には贈り主の氏名をフルネームで記載しましょう。複数人で贈る場合は左から年長順に並べるのが通例で、企業からの場合は「会社名+肩書き+氏名」の順が基本です。差出人が多い場合は「○○家一同」「有志一同」などとまとめても丁寧な印象を損ないません。

水引は「黒白」または「黄白」の結び切りを選ぶ

のし紙に描かれる「水引(みずひき)」にも意味があります。お盆など仏事のお供えには、「黒白」または「黄白」の結び切りの水引が一般的です。「結び切り」とは、固く結ばれてほどけにくい結び方で、「悲しみが二度と繰り返されないように」との願いが込められています。地域によって主に使われる色が異なり、関東では「黒白」、関西では「黄白」が使われる傾向があります。迷った場合は購入先の専門店や仏事用品店で相談するのがおすすめです。

法人として贈るお盆のお供えの注意点

差出人名義は「会社名+役職+氏名」が基本

法人としてお盆のお供えを贈る際は、のし紙の差出人欄に「会社名+部署・役職+氏名」を明記するのがマナーとされています。これは、形式的ではなく“責任ある贈り物”であることを示すためです。たとえば、サザエ食品株式会社から商品部長の〇〇氏が贈る場合、「サザエ食品株式会社 商品部長 〇〇」と記載します。複数人から贈る場合は「商品部一同」や「〇〇課 有志一同」といった書き方も一般的です。一方、個人名のみの記載は、相手に誤解を与える可能性があるため注意が必要です。法人としての贈り物には“誰から、どのような立場で”という明確な記載が求められます。

社内規定やコンプライアンスの確認を忘れずに

会社名義でお供えを贈る際は、社内の贈答規定やコンプライアンスルールに従うことが大前提です。特に官公庁や学校法人、医療機関などと関係がある企業では、「国家公務員倫理法」や「公立病院の受贈規定」などにより、贈答が禁止または制限されていることがあります。また、社内規定で「贈り物は1,000円未満に制限」「特定の部署に限る」と定められている企業も多く存在します。そのため、贈る前には総務部や管理部門と連携を取り、金額の上限・対象者・手配方法などを事前に確認することが重要です。誤った対応は、社内外の信頼を損なうリスクにもつながります。

金額と内容は関係性に応じて調整する

法人からのお供えは、相手との関係性を考慮して、金額や品物を選ぶ配慮が求められます。たとえば、取引先の訃報に対しては、2,000〜3,000円程度の詰め合わせ菓子などが適正です。見た目や包装が丁寧で、個包装されているものが好まれます。一方、社員のご家族が故人である場合は、香典とのバランスを取って1,000〜2,000円程度に抑えるケースもあります。また、「贈りすぎ」は返礼(香典返しや挨拶状)の負担につながるため、相手に気を遣わせない範囲の価格設定が理想です。品物よりも“気持ちを表す”ことが主目的である点を忘れずに選びましょう。

お供えは「いつ」「どう渡すか」が大切

お供えを渡す時期は「お盆の入り」が基本

お盆のお供えは、地域によって異なる「お盆入り」(通常は7月13日または8月13日)に合わせて渡すのが基本的なマナーとされています。これは、お盆の初日にあたる「迎え火」の前に仏壇や精霊棚が整えられるため、それに間に合うように届けるのが理想とされているからです。訪問の予定がある場合は、できれば13日の午前中に手渡しするのが丁寧で、法要のある家庭ではその直前に届けるのもよいとされています。やむを得ず13日を過ぎてしまう場合でも、16日までのお盆期間中であれば失礼にはなりません。特に遠方から郵送する場合は、配送日を逆算して余裕を持って手配することが求められます。

手渡しか配送かでマナーは異なる

お供えを直接持参する場合と、配送で届ける場合では、それぞれマナーに違いがあります。手渡しの場合は、品物の包装紙を見せる「外のし」の状態で、紙袋や風呂敷から出して渡すのが丁寧な作法です。玄関先や仏壇の前で「ご仏前にお供えください」などと一言添えると、敬意の気持ちがより伝わります。一方、配送で贈る場合は、「のし付き・仏事用包装」の商品を選ぶとともに、送り状に「お盆のお供えとしてお送りいたします」といった挨拶文を添えるのが望ましいとされています。午前中着で指定する、先方の不在が多い曜日は避ける、などの配慮も大切です。形式的に見えても、こうした細やかな気遣いが相手の心に残ります。

贈る際には一言の挨拶や手紙を添えると丁寧

お供え物を贈る際には、ほんの一言でも構いませんので、気持ちのこもった挨拶や添え文を加えると、受け取る側の印象が大きく変わります。たとえば、「暑い中ご自愛ください」「ご先祖様のご供養にお役立てください」といった言葉は、形式にとどまらない心遣いとして伝わります。法人から贈る場合には、「貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」といった時候の挨拶に続き、「日頃のご厚誼に感謝を込めて、ささやかなお供えをお届けいたします」などの定型文も有効です。手紙やメッセージカードは形式的なものでも十分ですが、送り手の誠実な姿勢が見える形で添えることが、仏事におけるマナーとして望まれます。

引用元:

農林水産省「食品を安全に食べるために」

東京博善「2025年のお盆のお供えはいつからいつまで?品物の相場や選び方も紹介」

小さなお葬式 「お供えにふさわしいのしの書き方」

お盆のお供えとして選ばれる品とは?

お供えに選ばれる定番のお菓子と落雁

落雁は仏事の象徴として最も格式ある存在

落雁は、和三盆や米粉を型に押し固めて作られた干菓子で、保存性に優れており、湿気や高温でも品質が安定しやすいのが特徴です。花や蓮の花、果物、葉など、仏教的な意匠が多く用いられ、見た目にも清らかで供養の場にふさわしいとされています。特にお盆では、仏壇や精霊棚に数日間供えることを考慮し、虫がつきにくく崩れにくい落雁は実用性も高いと評価されています。また、地域によっては「精霊落雁」として先祖を迎える儀式に用いられる風習も見られ、供養の心を形で表す和菓子として、長年にわたり重宝されています。

個包装された和菓子詰め合わせは実用性・衛生面ともに優秀

現代のお供えでは、落雁に加え、「饅頭・羊羹・カステラなどの個包装和菓子セット」も人気を集めています。一人ずつ配りやすく、供えた後に家族や参列者で分けやすいことがポイントです。包装のデザインも上品で落ち着いた色合いが多く、仏前の空気を壊さないような“控えめな美しさ”を演出できます。特に、仏事対応の商品として「のし・包装・仏事用パッケージ」が整ったギフトは、贈る側の手間を減らしつつマナーを守れる選択肢として定番化しています。高島屋やとらや、文明堂などの和菓子店では、仏事専用ギフトが豊富に揃っています。

洋菓子やゼリーは選び方に注意が必要

近年は、ゼリーやフルーツケーキなどの“涼菓”もお供えとして注目されていますが、いくつかの注意点があります。まず、香料が強すぎる製品や、色味が派手なものは仏前にふさわしくないとされる場合があります。特にお線香や供花の香りと混じることで、空間の調和を乱すこともあるため、無香料・自然素材を使ったものが望ましいとされています。また、冷蔵が必要なゼリーや洋菓子は、常温で長時間供えられないため、訪問してすぐ手渡す場面に限定するのが無難です。冷蔵保存が前提の品は、あらかじめ確認して選ぶと安心です。

お供えに適した野菜・果物の選び方

季節の果物は香り控えめで傷みにくいものを選ぶ

お盆のお供えに果物を選ぶ際は、「夏が旬」「香りが強すぎない」「常温でも日持ちする」ものが基本です。8月の高温多湿な気候では、すぐに腐りやすい果物や香りの強い品を長時間供えるのは不向きとされます。具体的には、りんご・巨峰・梨などの果物は見た目も落ち着いており、香りも穏やかで、冷蔵しなくてもある程度日持ちします。特に梨やぶどうは、夏のお盆時期に旬を迎えるため、季節感を演出する点でも好まれています。一方、マンゴーや桃、バナナなどは、香りが濃厚なうえ、室温で劣化しやすいため、贈答としては慎重に選ぶ必要があります。供える時間が短く、冷房の効いた室内に仏壇があるような環境でのみ適しています。

色合いや形が控えめな野菜・果物が好まれる

仏壇や精霊棚に供える食品は、「見た目の上品さ」も大切な要素です。仏前は供養の場であるため、原色の果物やカットフルーツ、派手なラッピングの品は避けるのが一般的とされています。たとえば、スイカやメロンを大きくカットした盛り合わせや、鮮やかな色のジュース類は、家庭での食卓には向いていても、仏前には不向きとされることがあります。おすすめは、色味の落ち着いた果物(例:青りんご、巨峰、和梨など)を3〜5種類ほど盛り合わせる方法です。器に並べる際も、左右対称に並べたり、高さを抑えたりと、全体の調和を意識すると、供養の場にふさわしい“静かな美しさ”を演出できます。

お盆に贈る花の種類と意味

仏花として定番の花は「菊・百合・カーネーション」

お盆の供花として最も広く知られているのが「菊」です。菊は、日本の仏事文化において“邪気を払う神聖な花”とされ、枯れても花びらが散りにくいため、長く仏壇を清らかに保つ象徴とされてきました。特に白や紫の菊は、静謐で落ち着いた印象を与え、宗派を問わず使えるため、贈る相手を選ばない“万能仏花”とされています。「百合」もまた、お盆の定番花として重宝されます。中でも白百合は“純粋・無垢”を象徴し、仏前にふさわしい凛とした佇まいを演出します。ただし、百合の中には強い芳香を放つ品種もあるため、仏壇や法要の場では、香りが控えめな品種(例:カサブランカ以外の東洋系ハイブリッド)を選ぶと配慮が行き届いた印象になります。「カーネーション」は本来、母の日に贈られる花として認知されていましたが、近年では仏事用としても定着しつつあります。赤や濃いピンクを避け、白や薄紫の品種を選ぶことで、“感謝”や“敬愛”を静かに表現でき、特に女性の故人に贈られるケースが多く見られます。

控えめな色合い・香りの花を選ぶのが基本

仏壇や精霊棚に供える花は、派手さよりも“静かな気配り”が求められます。お盆は先祖供養の行事であり、空間全体が清らかで落ち着いた雰囲気であることが大切です。色味としては、白・淡紫・淡黄・薄ピンクなどの“柔らかく落ち着いた中間色”が基本です。原色や蛍光色の花は、供養の場においては“強すぎる主張”となり、心を静める空間づくりには不向きとされます。香りについても、仏前では線香や供香の香りが漂っているため、香りが強い花(例:ユリやスイートピーなど)を供えると香りが混ざってしまい、場の調和が崩れる原因となることがあります。無香性または控えめな芳香の花を選ぶことで、仏前の清浄さが保たれます。具体的な花の例としては、色持ちが良く、乾燥しても美しい「スターチス」、花持ちが長く、淡色が多い「トルコキキョウ」、涼しげな紫が夏にぴったりな「リンドウ」などが挙げられます。これらは市場価格も安定しており、扱いやすく贈りやすい仏花として人気です。

地域や宗派により避けられる花もある

仏花の選び方には、“絶対的な正解”があるわけではなく、地域や宗派によって細かな違いが存在します。そのため、贈る前に背景を確認することが重要です。代表的な例として、「バラ」のようなトゲのある花は“争いや痛み”を連想させるため避けるべきとされており、マナー上NGとされる地域や寺院があります。また、「アジサイ」などの色が変化する花は、“心変わり”や“移ろい”のイメージに結びつくため不向きと考えられることもあります。さらに、浄土真宗では、供花を形式的に省略する場合や、「供物よりも内面の念」を重視する宗風のため、贈られる側が花を辞退することもあります。こうした差異に配慮することは、形式以上に大切な“信頼関係”にも関わってくる要素です。もし不安がある場合は、地域の花屋や仏事専門店に相談するのが安全です。彼らは地域の宗教観や季節ごとの流行に精通しており、最適な提案をしてくれることが多いです。

引用元:

葬儀・家族葬・お葬式なら「花葬儀」 「法事にふさわしいお菓子・マナー~おすすめから選ぶときの金額・渡し方まで解説」

HUG FLOURS「お盆の供え花の種類と意味」

お盆飾りに込められた意味と現代の形

精霊馬とは?お盆飾りに込められた意味

精霊馬とは、きゅうりやなすに割り箸や爪楊枝などを刺し、動物の姿に見立てたお盆飾り

精霊馬(しょうりょううま)とは、お盆にあたって祖先の霊を「迎える」ため、そして「送り出す」ために供える象徴的な飾りです。きゅうりは「馬のように速く来てほしい」、なすは「牛のようにゆっくり帰ってほしい」という願いが込められており、それぞれに割り箸や爪楊枝を刺して足に見立てて作られます。この風習は仏教の正式な教義というよりも、日本の民間信仰や祖霊信仰に根ざした文化的慣習です。農水省資料や自治体公文書でも「祖先を迎え、敬う行為として、地域に根づく民俗行事」として精霊馬を紹介しており、単なる飾りではなく、家族が先祖とのつながりを形にして示す“心の儀礼”でもあるのです。

精霊馬を飾る風習は、地域や宗派によって実施の有無に違いがある

精霊馬の風習は全国的に知られているものの、実際に行われているかどうかは地域ごとに大きな差があります。たとえば、関東・中部・東北・九州などでは現在も盛んに行われており、スーパーや仏具店で専用の精霊馬セットが販売されるほど一般的です。一方、北海道・近畿・中国地方では、精霊馬を飾る習慣があまり根づいておらず、家庭によってはこの風習自体を知らない場合もあります。北海道では、お盆行事全体が本州とはやや異なるかたちで受け継がれており、地域によっては8月ではなく7月に盆行事を行う「新盆」スタイルも見られます。そのため、精霊馬よりも供花や供物を重視する傾向が強く、飾り方も簡略化されているのが実情です。また、仏教の宗派による違いも無視できません。たとえば浄土真宗では、「ご先祖の霊がこの世に戻ってくる」という概念を教義として持たないため、精霊馬を飾る文化は基本的にありません。そのため、親戚宅を訪問する際やお供えを贈る際には、その家庭の宗派や地域の慣習に配慮することが、もっとも大切なマナーとされています。

現代では、本物の野菜を用いず、紙製や木製の精霊馬セットも市販されている

近年は、高温多湿の夏場でも傷みにくく、後片づけも簡単な「紙製」や「木製」「フェルト製」の精霊馬が仏具店や通販で広く市販されています。これらは再利用可能なエコ志向の選択肢として注目されており、住宅事情の変化や忙しいライフスタイルの中でも取り入れやすい工夫といえます。また、親子で一緒に野菜の精霊馬を作る家庭も少なくありません。「仏壇に飾るものを一緒に作る」という体験は、子どもにとって日本文化や祖先の話を知るきっかけとなり、家族で“故人を偲ぶ時間”として価値あるものになります。飾ること以上に、「作る過程そのものが供養になる」という現代的な考え方も広がりつつあります。

現代のお盆飾りとお供え文化の変化

お盆飾りは簡略化し、現代住宅へ適応している

現代の住環境の変化に伴い、お盆飾りも従来の形式から大きく変化しています。かつては和室の仏間や床の間に大きな精霊棚(しょうりょうだな)を設けて飾るのが一般的でしたが、近年ではマンション住まいや洋室中心の住居が増えたことで、卓上サイズの仏具セットや省スペース型の簡易仏壇が主流になりつつあります。特に人気なのが、木目調や白・アイボリー系の家具に調和するモダンデザインの仏壇・仏具です。これにより、リビングや棚上にも自然に設置でき、「祈りの場」として日常に溶け込むようになっています。また、素材にもバリエーションが広がり、陶器・ガラス・天然木など、使い手の好みに合わせた選択が可能です。伝統行事を続けながらも、現代のライフスタイルと無理なく共存する供養の形が、いまの家庭に求められているといえるでしょう。

贈り物としてのお供え文化となっている

近年では、お盆のお供えが「贈り物」としての役割を強めています。仏前への供養品という意味合いに加え、「受け取りやすさ」や「分けやすさ」といった実用性が重視される傾向です。個包装の和洋菓子や常温保存できる食品、配送対応の整った仏事ギフトが選ばれるのはそのためです。特に都市部では、お中元のような感覚で贈る場面も増えており、包装やのしに加え、一言メッセージを添える配慮が喜ばれる傾向にあります。形式よりも“相手の負担にならないこと”や“心が伝わること”が重視されるようになり、お供え文化も現代的な価値観に応じて進化しています。

供養のかたちは家族参加型・心重視へ

お盆の供養は、形式重視から「家族の参加」や「気持ちの伝達」重視へと変化しています。たとえば、精霊馬(しょうりょううま)を子どもと一緒に手作りする家庭では、単なる儀式にとどまらず、「先祖を想う会話の時間」として捉えられています。これは“供養=心を寄せる行為”と再定義されつつある現代の象徴的な姿です。また、SNSやスマートフォンの普及により、お盆飾りやお供えを撮影して親戚と共有する家庭も増えています。これは、遠方にいても家族や故人とのつながりを感じられる、新しい供養文化の一端です。さらに、贈答用のお供えに添える手書きのメッセージや季節の挨拶が、「相手を思いやる気持ちが見える」として重視される傾向も見られます。形式の簡素化が進む一方で、供養そのものが持つ意味や心の在り方は、むしろ丁寧に扱われるようになってきている、それが、現代の供養文化の最大の特徴といえるでしょう。

引用元:

農林水産省 「東海地域の和食文化メールマガジン」

飯田市文化財コラム 「盆行事」

お盆のキュウリとナスが表す「精霊馬(牛馬)」とは?作り方・飾り方も解説

FNN「未来データレポート 2024年8月版」(参照 2025.7.18)

まとめ

この記事を通じて、お盆のお供えにふさわしい品の選び方や、マナーとして気をつけるべきポイント、さらには現代の住環境やライフスタイルに合わせた供養の形について、具体的に理解することができます。伝統を大切にしつつも、形式にとらわれすぎず、贈る相手やご先祖への気持ちをきちんと伝えることが、何よりも大切な心構えです。お供えの品や飾りに悩んだときも、この記事の内容を参考にすれば、自信を持って準備を整えることができるはずです。大切なのは、「何を贈るか」よりも「どんな思いで贈るか」。そうした視点を持つことで、よりあたたかく、丁寧なお盆の供養につながるでしょう。