十五夜はいつ?開催日と旧暦の仕組みを解説

2025年の十五夜はいつか?

2025年の十五夜は、10月6日

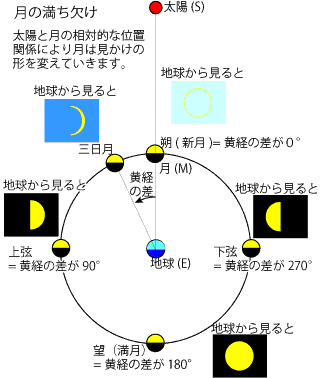

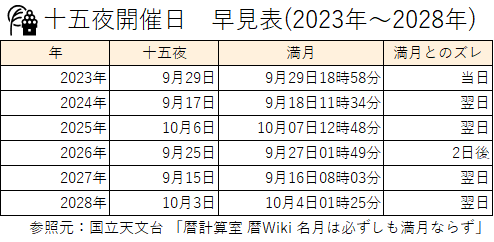

2025年の十五夜は、10月6日です。これは旧暦8月15日にあたる日で、「十五夜」という呼び名もこの旧暦に由来しています。ただし、ここで注意したいのは、「十五夜」と「満月」は必ずしも一致しないという点です。2025年の場合、満月となるのは翌日の10月7日午前6時47分で、十五夜の日とは1日ずれています。このズレの理由は、旧暦が月齢(月の満ち欠け)に基づいており、天文学的な満月(=月が地球と太陽の真反対に来る瞬間)と、旧暦の15日目が必ずしも一致しないためです。

観月に適した時間帯は、18時〜21時ごろ

十五夜を楽しむには、「何時ごろ月が昇り、どの時間帯に見やすいか」を知ることが大切です。たとえば、2025年10月6日の東京での月の出時刻は、18時ごろと予想されており、月が高くなり観賞しやすくなる18時〜21時ごろが観月に最適な時間帯といえるでしょう。また、この時間帯は夕食後や子どもの就寝前にあたり、家庭で月見団子やススキを囲んで月を楽しむ習慣とも合致しています。特に小さなお子さんがいる家庭や高齢者と一緒に過ごす場合は、このタイミングが無理なく自然です。地域によって月の出は数分〜20分程度前後するため、天気アプリや天文情報サイト(例:国立天文台、ウェザーニュース「月の出入り情報」など)での事前確認がおすすめです。また、観測場所としては、東の空が開けたベランダ・公園・河川敷などが月を見つけやすく、月の出を逃さず観察できます。

2025年は10月の開催でやや遅めの十五夜となる年

2025年の十五夜は10月上旬の開催となり、近年の平均と比べてやや遅めの時期にあたります。例年は9月中〜下旬に行われることが多いため、夜間の気温が低くなる点に注意が必要です。特に屋外で観月を予定している場合は、上着やひざ掛け、温かい飲み物などの準備をおすすめします。また、十五夜を迎えるにあたっては、「月見団子」「ススキ」「里芋」「栗」「枝豆」などの縁起物や供え物を用意するのが習わしです。これらは十五夜の2〜3日前から品薄になる傾向があるため、早めに購入・準備しておくと安心です。さらに、旧暦の自然観や月のリズムに関心を持つ人が増えており、「月の満ち欠け手帳」や「旧暦カレンダー」を暮らしに取り入れる動きも広がっています。こうしたツールは、季節行事のタイミングを把握したり、自然とのつながりを意識したりするのに役立ちます。

十五夜の日付が毎年異なる理由とは?

図の引用元:国立天文台 「暦計算室 暦Wiki名月は必ずしも満月ならず」

十五夜は旧暦(太陰太陽暦)を基準に決まる

十五夜は旧暦8月15日(十五夜)に行う行事ですが、この旧暦は、現代のカレンダー(新暦/グレゴリオ暦)とはまったく異なる仕組みで成り立っています。旧暦は、月の満ち欠け(新月 → 満月 → 新月)を基に1か月を約29.5日とし、1年は約354日です。一方、新暦は地球が太陽のまわりを一周する周期=約365日を基準とするため、両者の年間日数には約11日の差があります。この差が毎年蓄積されていくため、旧暦8月15日が新暦上では毎年異なる日付に対応し、9月中旬から10月上旬の間で変動するのです。また、季節と暦のズレを調整するために、旧暦には「うるう月(閏月)」が数年に一度挿入されます。このうるう月の有無も、十五夜の日付変動に影響します。

満月と十五夜は必ずしも同じ日にならない

「十五夜=満月」と考える人も少なくありませんが、実際には両者は一致しない年も多くあります。旧暦では、新月を1日目とし、15日目を「十五夜」と呼びます。この15日目は理論上「満月に近い日」ですが、天文学的な満月は「月が地球と太陽の反対側に最も正確に位置した瞬間」を指します。この「瞬間」は日付をまたぐことがあり、十五夜の夜が満月の“前夜”や“翌朝”になることもあるのです。

暦のズレは生活行動や準備にも影響する

十五夜は旧暦に基づくため、新暦上では日付が毎年異なり、9月中旬から10月上旬まで幅があります。このズレは、月見団子やススキ、秋の味覚の販売時期や準備に直結します。特に和菓子や農産品は、十五夜の直前に品薄になることが多いため、事前確認が重要です。また、開催時期によって気温も異なり、屋外での月見では防寒対策が必要になる場合もあります。最近では、旧暦カレンダーや天文アプリで開催日を把握し、家族行事や学校イベントの計画に役立てる人も増えています。今後の日付を早めに把握しておくことで、準備の質も高まり、季節行事としての充実感も得やすくなります。

過去〜未来の開催日と変化の傾向

過去10年の十五夜開催日は、9月中旬〜10月上旬に分布している

十五夜は旧暦8月15日にあたる日とされますが、旧暦(太陰太陽暦)は月の満ち欠けを基準にしており、新暦(現在のカレンダー)とは日付のずれが生じます。そのため、十五夜の開催日は年ごとに変動し、毎年新たに確認する必要があります。過去10年(2014年〜2023年)の開催日を見てみると、最も早かったのは2014年の9月8日、最も遅かったのは2017年の10月4日で、その差は約1か月に及びます。この変動は、旧暦の1年が約354日であること(新暦より約11日短い)、また3年に1度ほど挿入される「うるう月(閏月)」による調整があるためです。たとえば2023年は9月29日、2024年は9月17日、2025年は10月6日と、3年連続で開催月すら異なります。こうした年ごとのばらつきは、和菓子店や小売業者の販売計画、行事の準備スケジュールにも直結します。特に十五夜限定の「月見団子」「芋菓子」「ススキ飾り」などは、需要の集中する数日前から店頭に並ぶため、開催日のズレは商品展開のタイミングを左右する要素になります。

未来5年間の開催日から見えてくる、開催時期の変動傾向

十五夜の日付は未来においても一定ではなく、変動するサイクルを描いています。

2023年:9月29日

2024年:9月17日

2025年:10月6日

2026年:9月25日

2027年:9月15日

2028年:10月3日

ここから見えるのは、「9月開催」と「10月開催」が交互に訪れる周期性があるということです。これは、月の満ち欠け周期が約29.5日であること、旧暦が1年で約354日と短いこと、そしてうるう月による調整が複雑に影響しているためです。特に注目すべきは、年によって十五夜が3週間以上も早まったり遅くなったりする点です。これは、行事の準備・販促スケジュール・家族行事の計画に大きな影響を与えます。たとえば、9月中旬に開催される年は残暑の名残がある一方で、10月上旬の場合は冷え込みも始まる時期となり、服装や料理の選択にも違いが出ます。こうした傾向を早めに把握しておくことで、秋の行事シーズン全体のプランニング(敬老の日・運動会・秋分の日など)と連動させた柔軟な予定設計が可能になります。

参照元:

国立天文台 「暦計算室 暦要項」

国立天文台「今年のこよみ」

国立天文台 「暦計算室 旧暦(太陰太陽暦)とは?」

国立天文台 「暦計算室 暦Wiki中秋の名月はいつ?」

国立天文台 「暦計算室 暦Wiki名月は必ずしも満月ならず」

十五夜に関する誤解と知っておきたい豆知識

「中秋の名月」と「十五夜」の違い

「十五夜」は旧暦8月15日の夜に行う行事

十五夜とは、旧暦(太陰太陽暦)の8月15日の夜に、月を眺めながら収穫への感謝や豊作祈願を行う日本の伝統行事です。現在使われている新暦(グレゴリオ暦)とは暦の仕組みが異なるため、十五夜は毎年異なる日付で訪れます(例:2023年は9月29日、2025年は10月6日)。旧暦は月の満ち欠けを基準にした暦で、1か月がおよそ29.5日。1年は約354日となるため、新暦よりも毎年11日程度ずれが生じます。その調整として「うるう月」が入る年もあるため、十五夜は概ね9月中旬〜10月上旬に分布します。行事の象徴としては、月見団子(満月に見立てた供物)やススキ(稲穂の代用)、里芋や栗など秋の収穫物を飾り、「芋名月」とも呼ばれる風習もあります。家庭や地域の行事として定着しており、月を愛でながら自然のリズムに親しむ時間でもあります。

「中秋の名月」は十五夜に見える月の雅称

「中秋の名月」とは、旧暦の秋(7月〜9月)のちょうど中間にあたる旧暦8月15日の月を、特に美しいものとして表現した言葉です。名月とは、単なる天文学的な満月ではなく、風流を感じさせる詩的・美的な存在としての月を指します。たとえば、同じ十五夜でも天候や月の形状によっては完全な満月ではないこともありますが、それでも「中秋の名月」と称されるのは、“欠けていても美しい”という日本的な美意識に基づくものです。古来、平安時代の貴族文化や和歌にも詠まれ、月見はただ月を見るだけでなく、季節のうつろいや人生の機微を感じ取る時間でもありました。現代でも「中秋の名月」は、和菓子や商品名に用いられることが多く、感性や情緒に訴えかける語として活用されています。

満月でない十五夜の過ごし方の工夫

十五夜と満月がずれる年も多いが、文化的には問題とされない

多くの人が「十五夜=まんまるな満月」と思いがちですが、実際には十五夜と天文学上の満月は一致しないことが多くあります。これは、十五夜が旧暦(太陰太陽暦)における8月15日を基準とした暦上の行事日であり、「満月の瞬間」を基準とするわけではないためです。月の満ち欠けを日数で数えた「月齢」で言えば、旧暦15日はほぼ満月の目安ですが、天文学的な満月(地球を挟んで月と太陽が完全に向かい合う瞬間)は、数時間〜1日ずれることがあります。たとえば2025年は、十五夜が10月6日、満月の瞬間は翌10月7日午前6時47分です。このようなズレは天体運行のごく自然な現象であり、十五夜の月は「欠けた満月」とも呼ばれ、文化的には十分に美しい月とされています。日本には「完全な形でない美しさ」に価値を見出す美意識があり、少し欠けた月の趣こそ、秋の風情として重んじられてきました。満ちては欠ける“儚さ”こそが月の本質であり、その過程を味わうこと自体が十五夜の魅力です。

曇り・雨・欠け月でも楽しめる“風流”な工夫

十五夜に月が見えない、曇り空や雨模様、あるいは欠けた月、そうした状況でも、日本人はその不完全さを楽しむ方法を育んできました。江戸時代には、月が雲に隠れる夜を「無月(むげつ)」、雨の夜を「雨月(うげつ)」と呼び、それすらも詩や俳句の題材として称えました。「見えない月を心の中で想像する」ことにこそ風情があるという感性は、見立て文化(実際に見えないものを想像で楽しむ日本独特の美意識)に通じています。現代においても、障子越しのやわらかな月明かり、ススキと団子を飾ったテーブルコーディネート、間接照明を活かした室内の“月見演出”など、月そのものに依存せずに秋の夜を彩る工夫が可能です。天候に左右されず、「風流の本質」を楽しむことができます。

満月前後2日を活用し、“二夜連続”の月見を楽しむ

満月と十五夜がずれる年には、2日間にわたって月見を楽しむという発想もおすすめです。たとえば2025年は、十五夜が10月6日、満月が10月7日。前日は伝統行事としての「お月見」を楽しみ、翌日は天文学的な満月を静かに眺めるというように、目的や雰囲気を変えて過ごすことができます。また近年は、SNSで「少し欠けた月」や「月の出直後の赤みがかった月」などを撮影・投稿する人も増えており、月の満ち欠けそのものが創造の対象となっています。「満月でなければ意味がない」という発想から、「月は常に表情を変える芸術作品」と捉えることで、より豊かな体験が得られるのです。

参照元:

国立天文台「ほしぞら情報 中秋の名月(2025年10月)」

国立天文台 「暦計算室 暦Wiki名月は必ずしも満月ならず」

今年の十五夜、みんなの準備はこれが多数派【自社アンケート2025年 速報】

十五夜の認知度はどれくらいか

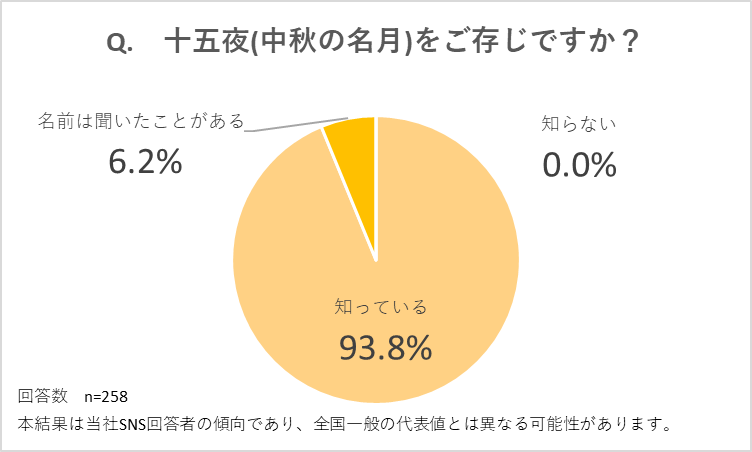

十五夜を知っている人は94.3%と多数

自社アンケートによると、「十五夜(中秋の名月)をご存じですか?」という質問に対し、「知っている」と答えた人は93.8%、「名前は聞いたことがある」は6.2%で、認知度の高さがうかがえます。

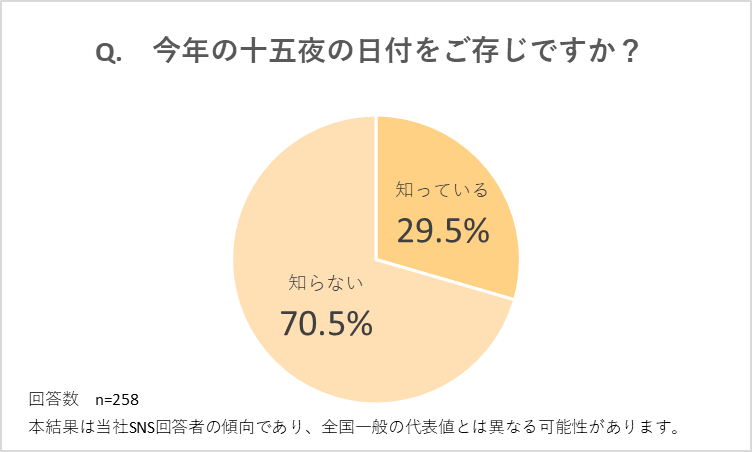

十五夜の日付まで知っている人は29.5%と少数

「今年の十五夜の日付をご存じですか?」という質問では、「知っている」と答えた人は29.5%にとどまり、「知らない」が70.5%と大半を占めました。十五夜そのものは広く知られているものの、日付までは把握していない人が多いようです。

実際の過ごし方はどうか

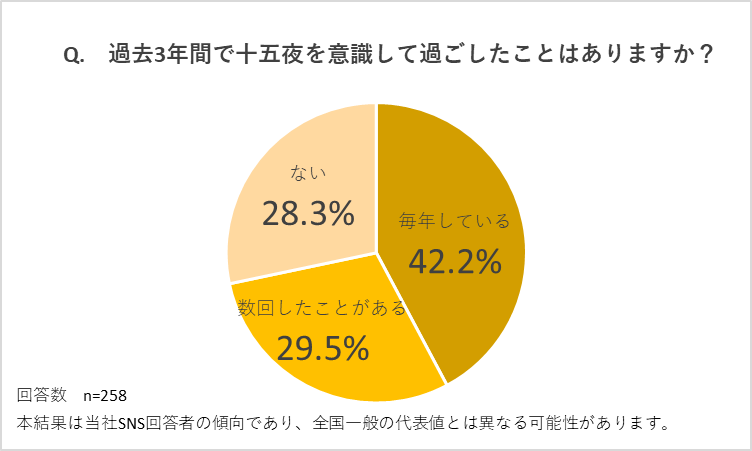

過去3年で、「十五夜を意識して過ごした」人は72%と多数

「過去3年間で十五夜を意識して過ごしたことがありますか?」という問いには、「毎年している」42.2%、「数回したことがある」29.5%で、合わせて72%の人が十五夜を意識して過ごしているという結果となりました。「ない」と答えた人は28.3%で、意外にも少数でした。

月見団子の食習慣には幅がある

「過去3年間で十五夜に月見団子を食べたことはありますか?」という問いには、「毎年食べる」29.5%、「時々食べる」29.1%、「食べたことはあるが最近はない」26.2%、「食べたことがない」15.2%と、食習慣には幅が見られました。

すすきをお供えしたことがある人は過半数以上

「十五夜にすすきをお供えしたことはありますか?」という質問には、「ある」が67.1%、「ない」が32.9%と、過半数の人がすすきをお供えしたことがあることもわかりました。

月見団子はどこで用意しているか

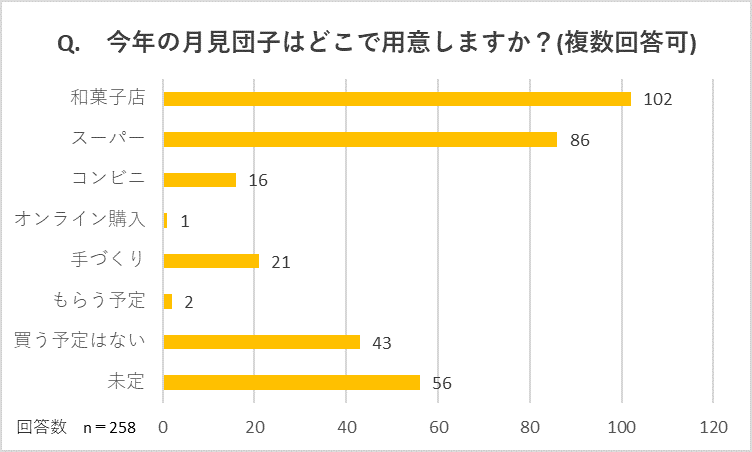

「和菓子店」・「スーパー」で用意する人が中心だが、「買う予定はない」「未定」の人も一定数いる

月見団子をどこで用意するかという問いでは、「和菓子店」39.7%、「スーパー」33.3%が上位を占め、続いて「コンビニ」6.3%、「オンライン購入」0.4%、「手づくり」7.6%となりました。一方で、「買う予定がない」「未定」と答えた人も37.6%を占め、必ずしも全員が準備しているわけではないことがわかります。

実施要項と開示方針

実施要項

調査名:十五夜についての意識調査

調査主体:サザエ食品株式会社

実施期間:2025年8月29日から9月8日

回収方法:Googleフォーム 匿名 回答編集不可

配布経路:LINE 96.8% Instagram 1.6% 当社サイト1.6%

回答数:n=258(速報)

設問概要:認知 行動 今年の用意先 ほか

注記:フォロワー中心の傾向で全国代表とは異なる可能性があります。

表示ルール:数値は整数または小数一桁で統一 人数の併記可

更新ポリシー

見出し末尾に更新日と n を併記し、増分回収のたびに本章を上書き更新します。

まとめ

この記事を通して、「十五夜はいつなのか」「なぜ毎年日付が異なるのか」「満月とどう違うのか」などの疑問がクリアになったのではないでしょうか。十五夜は単なるカレンダー上のイベントではなく、旧暦や自然のリズム、そして日本人の美意識と深く結びついた伝統行事です。毎年変わる開催日を正しく知ることで、月見団子やススキの準備が余裕をもって行えるだけでなく、気候や月の出時刻に合わせた過ごし方も工夫できます。満月でなくても風情を楽しむ心、天候に左右されずに雰囲気を味わう工夫は、現代の暮らしにも取り入れやすい感性です。旧暦や天文学の知識を少し知っておくだけで、十五夜はもっと奥深く、そして身近なものになります。今年の十五夜は、カレンダーに印をつけて、ぜひその夜空を見上げてみてください。毎年違う月の表情に出会えるはずです。

最終更新日:2025年9月9日

公開日:2025年10月7日